- July 20, 2025

- आब-ओ-हवा

- 3

यहां दरख़्तों के साये में धूप लगती है...

समय परिवर्तनशील है। अनन्त काल से बदलते-बदलते समय आज ऐसे मुकाम पर आ पहुँचा है कि दो क़दम भी चलना मुश्किल हो गया है। अखबारों में आये-दिन हम पतनोन्मुखी होते समय को देख रहे हैं। आज के समय में आदमी का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य ही है। मनुष्य-मनुष्य से डरने लगा है। मुझे लगता है यही मानव जाति की सबसे बड़ी त्रासदी है। ऐसे में हमें दुष्यंत याद आते हैं। दुष्यंत अपने समय के एक ऐसे शायर थे, जिन्होंने अपने समय को पहचाना तथा पर्वत होते जा रहे दर्द की पीड़ा महसूस की।

दुष्यंत परिवर्तन की इच्छा रखने वाले रचनाकार थे। वे अपनी रचनाओं में किसी तरह का समझौता करते नज़र नहीं आते। वे जीवन की सहजता के कवि जरूर हैं, किन्तु इस सहजता के लिए वे समय के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करते, बल्कि प्रहार करते हैं। वे अपनी अनुभूतियों को पूरी ईमानदारी के साथ पेश करते हैं। आज़ादी से उन्हें जो उम्मीद थी, जब वो पूरी होती नज़र नहीं आती तभी उनके अंदर का कवि विद्रोही तेवर अख़्तियार करता है। यहीं से उनकी चेतना का विकास होता है। वे कहते हैं-

आज सड़कों पर लिखे हैं, सैकड़ों नारे न देख

घर अँधेरा देख तू, आकाश के तारे न देख

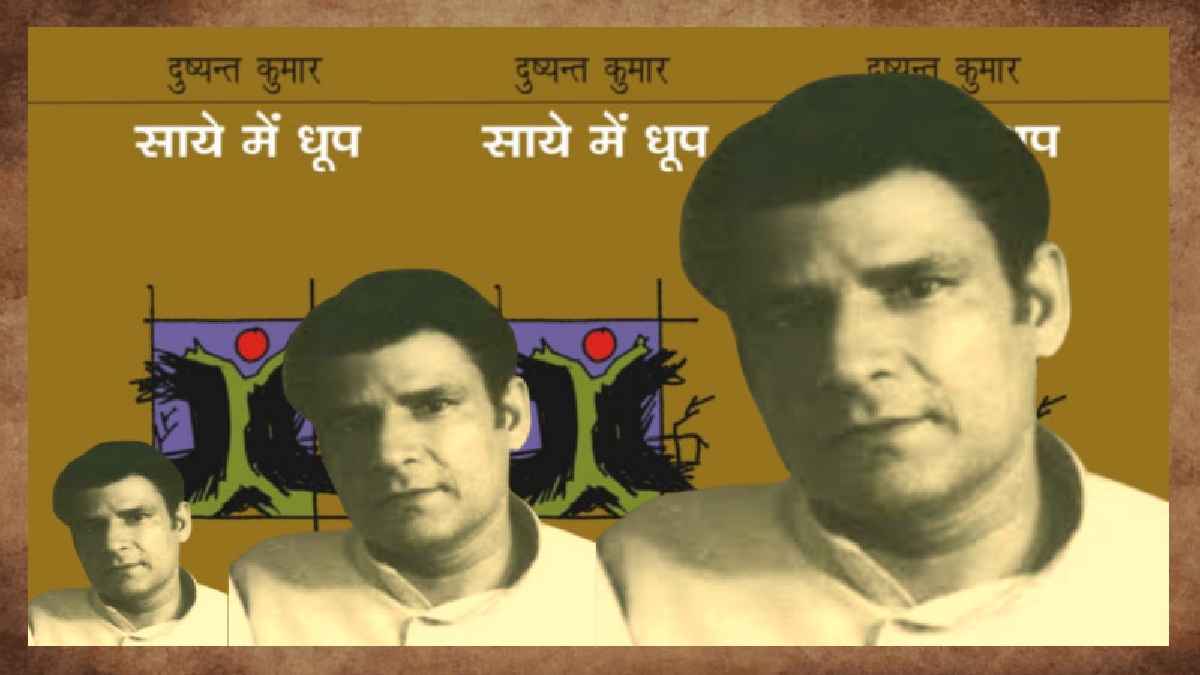

(साये में धूप, पृ. 31, दुष्यंत कुमार, राधाकृष्ण प्रकाशन; लेख में दुष्यंत के अन्य सभी शेर इसी पुस्तक से)

आज़ादी के बाद की स्थितियों ने उनके अंदर एक मोहभंग की स्थिति पैदा कर दी थी। स्वतंत्रता के विरोधाभासों, विसंगतियों ने समाज में साम्राज्यवाद, पूँजीवाद और कठोर व्यक्तिवाद का ताना-बाना रच दिया था। दुष्यंत आज़ादी के बाद कई प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद सब कुछ अपना होगा, किन्तु आज़ादी के बाद के सांप्रदायिक विद्रोह ने सब कुछ बदलकर रख दिया। भ्रष्टाचार के कई रूप सामने आए। देश में कई गुट बन गए। आपसी भाईचारा तो जैसे क्षत-विक्षत हो गया। चारों तरफ़ बेकारी, गरीबी, निरक्षरता और असमानता का क्रूर रूप ही दिखायी दे रहा था। ऐसे में दर्द के हिमालय से निदान रूपी गंगा का निकलना लाज़मी था। ‘साये में धूप’ के 50 साल पूरे होने के मौक़े पर दुष्यंत की इसी आम पक्षधरता को हम इस लेख में देखेंगे।

दुष्यंत आज़ादी के बाद की स्थिति से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था आज़ादी के बाद हर व्यक्ति और हर घर ख़ुशहाल होगा, किन्तु कहीं भी उन्हें ऐसा देखने को नहीं मिला। सारे लुभावने नारे झूठे साबित हो रहे थे। जिस निज़ाम से उन्हें न्याय की उम्मीद थी वही अन्याय पर अन्याय किये जा रहा था। पूरी राजनीति एक घराने के अधीन होकर रह गयी थी। कुछ और शेर देखते हैं-

कहाँ तो तय था चिरागां हरेक घर के लिए

कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए

यहाँ दरख़्तों के साये में धूप लगती है

चलो यहाँ से चलो और उम्र भर के लिए

ये जो विद्रोह दिखाई दे रहा है वो इसी पहाड़ जैसी पीड़ा का परिणाम है। इस पीड़ा से निजात पाने का एक मात्र रास्ता विद्रोह ही रह गया था। इस पर्वत जैसी पीड़ा के कई रूप हम इनकी रचनाओं में देख सकते हैं। पीड़ा का आलम है कि लोग हर तरह के समझौते के लिए तैयार हैं। शेर देखें-

न हो कमीज़ तो पाँवों से पेट ढंक लेंगे

ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए

ख़ुदा नहीं न सही, आदमी का ख़्वाब सही

कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए

इन दोनों शेरों में हम उस समय की पीड़ा और आजिज़ी का आलम देख सकते हैं। बेचारगी, गरीबी और बेकारी का वो आलम है कि लोग पैरों से पेट ढँकने की स्थिति तक पहुँच गए हैं। इस शेर में शायर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उस समय एक ऐसी स्थिति बन गई है कि हर कदम पर दुःख ही दुःख है। उम्मीद और खुशी की छोटी सी रोशनी आश्वस्त करती सी दिखाई देती है, किन्तु वह भी बमुश्किल ही मयस्सर हो पाती है। इन दोनों शेरों का उद्देश्य मात्र गरीबी का मंजरनामा पेश करना ही नहीं है, बल्कि इन शेरों में एक गहरा तंज और विद्रोह भी है। दुष्यंत की कविताओं में विद्रोह का स्वर बहुत उद्धत है। इस स्वर की व्यापकता इन्हें परिवर्तन का आकांक्षी बनाता है। इसमें एक बेचैनी, नाराजगी, असुरक्षा का भय और असमानता का विरोध देखने को मिलता है। दुष्यंत में जहाँ अत्यधिक घनत्व वाला स्वर नज़र आता है वहीं उस स्वर के प्रति उनका विश्वास भी साफ-साफ परिलक्षित होता है। एक शेर देखें-

वे मुतमइन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता

मैं बेक़रार हूँ आवाज़ में असर के लिए

दुष्यंत की रचनाओं में पीड़ा का जो आलम दिखाई देता है, वो इतने घनत्व के साथ, कहीं और, कम ही नज़र आता है। पीड़ा का अतिरेक आदमी को विक्षिप्त सा करता नज़र आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो दुष्यंत तालाब का पानी बदलने की बात क्यों करते? आजादी के बाद सांप्रदायिकता का जो नग्न नाच दिखाई देता है, संभवत: उसी के तहत दुष्यंत ने आदमी को भूनकर खाने की बात कही होगी। कुछ शेर देखें-

कैसे मंजर सामने आने लगे हैं

गाते-गाते लोग चिल्लाने लगे हैं

अब तो इस तालाब का पानी बदल दो

ये कँवल के फूल कुम्हलाने लगे हैं

×××××××××

मछलियों में खलबली है, अब सफीने

उस तरफ जाने से कतराने लगे हैं

××××××××××××

अब नयी तहज़ीब के पेशे-नज़र हम

आदमी को भूनकर खाने लगे हैं

दुष्यंत की रचनाओं में जनपक्षधरता की चिंताएँ हैं। इसके साथ एक बौखलाहट, झुंझलाहट, एवं आर्तनाद और चीख-पुकार भी है। इस चीख-पुकार में जनता का भी स्वर मिलता और एक आंदोलन का रूप लेता है। समय के साथ इनका एक भयानक घमासान भी देखने को मिलता है। दुःख ही हमें दुःख सहने की शक्ति देता है-

ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दुहरा हुआ होगा

मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा

चलो अब यादगारों की अँधेरी कोठरी खोलें

कम-अज़-कम एक वो चेहरा तो पहचाना हुआ होगा

दुःख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर

और कुछ हो या न हो आकाश सी छाती तो है

चीख निकली तो है होठों से मगर मद्धम है

बंद कमरों को सुनाई नहीं जाने वाली

दुष्यंत के समय तलवार की धार पर चलने जैसा समय था। ये समय शोषण और दोगलेपन का वो समय था जिसने आम जनता की कमर तोड़ दी थी। छोटी-छोटी खुशियाँ भी जीने के लिए मुश्किल से मिल पाती थीं। इस समय में तमाम सामाजिक कुरीतियों के अलावा राजनैतिक शोषण भी चरम पर था। एमरजैंसी के समय का तो कुछ कहना ही नहीं। उपर्युक्त सभी शेरों से समाज की स्थिति तो दिखायी दे ही रही है, किन्तु इसके साथ-साथ एक गहरा व्यंग्य भी साफ नज़र आ रहा है। प्रत्येक शेर एकाधिक दिशाओं और पहलुओं की ओर इशारा कर रहे हैं। पहले शेर में आया ‘बोझ’ आखिर किस तरह के बोझ की ओर इशारा कर रहा है? समाज का बोझ, अर्थ का बोझ, गरीबी का बोझ, परिवार का बोझ या फिर मँहगाई का बोझ। एक ‘बोझ’ शब्द ने शेर को बहुआयामी बना दिया है।

दूसरा शब्द है ‘सजदा’ ये सजदा एक हीन स्थिति के साथ-साथ एक व्यंगार्थ को भी समेटे हुए है। इस सजदे में निष्ठा है या मजबूरी ये भी एक विचारणीय प्रश्न है।

तीसरे शेर में एक गहरा व्यंग्य है। ‘आकाश सी छाती’ में एक गहरी निर्धनता की ओर संकेत है। आकाश की छाती हमें फुटपाथ पर सोने वाले उन निर्धनों की ओर लेकर जाती है जिनके पास ओढ़ने-बिछाने तक की सहूलियत नहीं है।

अंतिम शेर में आक्रोश मिश्रित लाचारी है। मैंने चीख दबा रखी है, वाली स्थिति है। लोग चीखने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर उसे भी दबा देने की कोशिश की जा रही है। आखिर चीख क्यों दबाई जा रही है?

दुष्यंत का संवेदनशील मन इन प्रश्नों को लेकर बेचैन रहता है। बहुत सी बुनियादी ज़रूरतें उनके इर्द-गिर्द प्रश्न बनकर उनको कुरेदती रहती हैं। उनके अंदर एक भयंकर द्वंद्व भी चलता रहता है। यही कारण है कि वे कभी ये कहते हुए दिखायी देते हैं कि-

देख दहलीज़ से काई नहीं जाने वाली

ये ख़तरनाक सचाई नहीं जाने वाली

वहीं दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि-

इस नदी की धार में ठंडी हवा अती तो है

नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है

एक चिनगारी कहीं से ढूँढ लाओ दोस्तो

इस दिये में तेल से भीगी हुई बाती तो है

एक खंडहर के हृदय सी एक जंगली फूल सी,

आदमी की पीर गूँगी ही सही, गाती तो है

एक चादर साँझ ने सारे नगर पर डाल दी

यह अँधेरे की सड़क उस ओर तक जाती तो है

निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी,

पत्थरों से ओट में जा-जाके बतियाती तो है

इन शेरों को पढ़कर साफ पता चलता है कि हताश मन अपनी बेचैनी दूर करने के लिए कोई-न-कोई आधार खोज ही लेता हैं। ये शेर एक उम्मीद हैं। इन्हीं उम्मीदों के आधार पर जीवन चलता है, किन्तु कुछ भी क्यों न हो इन उम्मीदों के भीतर से एक दुःख झाँकता हुआ दिखाई देता है। जर्जर नाव लहरों से टकरा रही है ये उम्मीद है, किन्तु नाव का जर्जर होना जीवन का दुःख है। तेल से भीगी हुई बाती संभावना बन सकती है, किन्तु चिनगारी का न होना एक दुःख है। गूँगी पीर और अँधेरी सड़क भी जीवन के दुःख हैं।

दुष्यंत ने अपनी ग़ज़लों में उस राजनीतिक चरित्र पर प्रहार किया है। जिसमें छल है, फरेब है, वादाखिलाफी है, अंधेरगर्दी है। वे जीवन के दुःखों को उजागर करते-करते, राजनैतिक फरेबों पर भी प्रहार करते हैं। ये फरेब ही जीवन में दुःखों को आमंत्रित करते हैं। कुछ शेर देखें-

भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ

आजकल दिल्ली में है जेरे-बहस ये मुद्दआ

दोस्त, अपने मुल्क की किस्मत से संजीदा न हो

उनके हाथो में है पिंजरा उनके पिंजरे में सुआ

दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो

तमाशबीन दुकाने लगाके बैठ गए

आम आदमी के दुःख-तकलीफ का ज़िक्र तो कविताओं में आरंभ से ही रहा है, किन्तु 1970 के बाद से ये बातें कुछ और मुखर रूप में सामने आईं। दुष्यंत ने अपनी ग़ज़लों में परत-दर-परत इसका बयान किया है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे वे स्वयं ही उस पीड़ित आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहे हों। वे कहते हैं-

सिर्फ़ आँखे ही बची हैं चंद चेहरों में

बेज़ुबाँ सूरत ज़ुबानों तक पहुँचती है

अब मुअज़्ज़न की सजाएँ कौन सुनता है

चीख-चिल्लाहट अज़ानों तक पहुँचती है

इसे भी मैं किसी व्यक्ति का दुःख ही समझता हूँ कि कोई व्यक्ति किसी बात को कह नहीं पा रहा। बोलने की अभिव्यक्ति के बिना कोई व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुष्यंत ये बोलना चाह रहे हों कि सच बोलते ही सारी नेमते छीन ली जाएँगी। दुष्यंत का समय इमरजेंसी का समय था। सारे बड़े नेता जेल में ठूंस दिए गए थे। इस स्थिति में इस तरह का शेर निकलना स्वाभाविक था-

नज़रनवाज़ नज़ारा बदल न जाए कहीं

ज़रा सी बात है मुँह से निकल न जाए कहीं

वो देखते हैं तो लगता है नींव हिलती है

मेरे बयान को बंदिश निगल न जाए कहीं

यों मुझको ख़ुद पे बहुत ऐतबार है लेकिन

ये बर्फ़ आँच के आगे पिघल न जाए कहीं

दुष्यंत की कविता में क़दम-क़दम पर एक आदमी आर्तनाद करता सा दिखाई देता है। आज़ादी के बाद हर व्यक्ति ख़ुद को एक मज़बूत आधार देने की कोशिश में लगा था, किन्तु उस समय देश के विभाजन ने एक अलग ही स्थिति पैदा कर दी। आदमीयत धर्म और मज़हब की भेंट चढ़ गया। बड़े लोगों के ईगो क्लैश में देश का भूगोल पूरी तरह बदल गया। ऐसे में मोहभंग की स्थिति का पैदा होना स्वाभाविक था। लोगों के अंदर का ‘स्व’ इतना संकुचित हो गया कि लोग समय की विभीषिका और कुरुप सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे थे। शेर देखें-

अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार

घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार

आप बचकर चल सकें ऐसी कोई सूरत नहीं

रहगुज़र घेरे हुए, मुर्दे खड़े हैं बेशुमार

इस सिरे से उस सिरे तक सब-शरीके जुर्म हैं

आदमी या तो ज़मानत पर रिहा है या फ़रार

वो दौर आज़ादी की खुमारी का दौर था। लोगों को इस बात की भनक तक न थी कि सिर मुंड़ाते ही ओले पड़ेंगे, लोगों को ऊँचाई मिलने के बजाय एक ढलान की फिसलन ही मिलेगी। उन्हें इस बात का भी एहसास न था कि आज़ादी एक खास वर्ग के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएगी। इनकी प्रत्येक कविता समय के सत्य को उजागर करती है। कुछ शेर देखें-

फिसले जो इस जगह से फिसलते चले गए

हमको पता नहीं था कि इतना ढलान है

देखे हैं हमने दौर कई अब ख़बर नहीं

पाँवों तले ज़मीन है या आसमान है

वो आदमी मिला था मुझे उसकी बात से

ऐसा लगा कि वो भी बहुत बेज़ुबान है

इन शेरों में हतप्रभ सी हो जाने वाली स्थिति थी। ऐसा लगता है जैसे शायर कह रहा हो कि आकाश से गिरे और खजूर में अटके। लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि वे अचानक कहाँ से कहाँ आ गए या फिर ये कह सकते हैं उनसे क्या वादा किया गया था और क्या पकड़ा दिया गया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि देश का शासक बदला था आम लोगों की स्थिति आज़ादी के बाद भी वही थी। कुछ खास लोग ही आज़ाद हुए थे। कुल मिलाकर दिल्ली तो रानी बन गई थी बाकी जनता आज भी गुलाम थी। दिनकर इसी बात को कुछ इस तरह से कहते हैं-

अटका कहाँ स्वराज? बोल दिल्ली तू क्या कहती है?

तू रानी बन गई, वेदना जनता क्यों सहती है?

सबके भाग दबा रखे हैं किसने अपने कर में

उतरी थी जो विभा, हुई बंदिनी किस घर में?

इस समय आम जनता का सबसे बड़ा दुःख यही था कि आज़ादी के बाद भी आम जनता की स्थिति में किसी तरह का कोई विकासोन्मुखी परिवर्तन नहीं आया था। आज़ादी के बाद, आज़ादी को बंदरबाट की तरह कुछ लोगों ने आपस में बाँट लिया था। आम जनता को कुछ पता ही नहीं चल पाया कि आज़ादी किस चिड़िया का नाम है। यहाँ बाबा तुलसी की एक पंक्ति याद आती है-

कोउ नृप होई हमहि का हानी

चेरि छोड़ि नहीं होबइ रानी।

जनता की गुलामी ज्यों-की-त्यों बनी रही। तभी तो बाबा नागार्जुन कहते हैं-

रानी आओ हम ढोयेंगे पालकी

यही हुई है राय जवाहर लाल की

रफू करेंगे फटे पुराने जाल की

आओ रानी हम ढोयेंगे पालकी।

उस समय के प्रायः हर रचनाकार की एक ही स्थिति थी। आज़ादी के बाद कई साल गुज़र जाने के बाद भी आम आदमी के जीवन में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। दुष्यंत की मूल संवेदना में आम आदमी के अधिकार के साथ-साथ एक सामाजिक समानता की माँग थी। समाज में व्याप्त भूख, प्यास, गरीबी और बेरोज़गारी उन्हें खटकती थी। वे कहते हैं-

कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए

मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिन्दुस्तान है

मुझमें रहते हैं करोड़ो लोग चुप कैसे रहूँ,

हर ग़ज़ल अब सल्तनत के नाम एक बयान है

राजनीतिक गलियारों में दुष्यंत की गहरी पकड़ थी। वे राजनीतिक गलियारों के चप्पे-चप्पे से वाकिफ़ थे। वे राजनीति की हर नस और धड़कन को पहचानते थे। समाज की इस भयंकर त्रासदी की वजह वे सियासत को ही मानते थे। उजाले की नशों में दिन में दिन-ब-दिन उतरते अँधेरे को समझ और देख रहे थे। देश एक भीषण त्रासदी से गुज़र रहा था। देश की अज़मत नीलाम हो रही थी। कभी तो ऐसा महसूस होने लगता था कि आज़ादी से गुलामी कहीं अधिक अच्छी थी। एक ग़ज़ल देखें। देश के लिए कयामत-खेज़ पीड़ा उनकी रगों को आंदोलित कर रही थी-

थे शफ़क, शाम हो रही है अब

और हर गाम हो रही है अब

जिस तबाही से लोग बचते थे

वो सरे आम हो रही है अब

अज़मते-मुल्क इस सियासत के

हाथ नीलाम हो रही है अब

शब गनीमत थी लोग कहते हैं

सुब्ह बदनाम हो रही है अब

जो किरण थी किसी दरीचे की

मरकज़े-बाम हो रही है अब

तिश्नालब तेरी फुसफुसाहट भी

एक पैगाम हो रही है अब

दुष्यंत ने कभी कोई बहुत बड़ा ग्रंथ, महाकाव्य या फिर उसके माध्यम से कोई लोक नायक तैयार नहीं किया बल्कि अपनी कविताओं और ग़ज़लों के माध्यम से देश की जनता के दुःख, दर्द को उकेरा है तथा उसे दूर करने का प्रयास किया है। आज़ादी के बाद के भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक स्वरूप को हम इनकी ग़ज़लों में बग़ैर किसी लाग-लपेट के देख सकते हैं। इसकी भाषा में एक चुभन साफ दिखाई पड़ती है। जो कुछ भी इन्हें खराब दिखाई देता है उसे ये साफ-साफ कह देते हैं। इस ग़ज़ल में इनकी झुँझलाहट को साफ-साफ देख सकते हैं। गजल देखें-

हालाते-जिस्म सूरते जाँ और भी ख़राब

चारों तरफ़ ख़राब यहाँ और भी ख़राब

नज़रों में आ रहे हैं नज़ारे बहुत बुरे

होठों में आ रही है ज़ुबाँ और भी ख़राब

पाबंद हो रही है रवायत से रोशनी

चिमनी में घुट रहा है धुआँ और भी ख़राब

मूरत सवाँरने में बिगड़ती चली गई

पहले से हो गया है जहाँ और भी ख़राब

रौशन हुए चराग़ तो आँखें नहीं रहीं

अंधों को रोशनी का गुमां और भी ख़राब

सोचा था उनके देश में मँहगी है ज़िंदगी

पर ज़िंदगी का भाव वहाँ और भी ख़राब

दुष्यंत की इस ग़ज़ल को हम कठोर और कटुभाषी कवि की ग़ज़ल कह सकते हैं, किन्तु सच्चाई ये है कि आम आदमी का दुःख न देख पाने का परिणाम है ये ग़ज़ल। इन ग़ज़ल में मात्र ख़राबियाँ नहीं बताई हैं बल्कि हमारी पत्थर होती जा रही संवेदना को जगाने की कोशिश है। दुष्यंत ने इस मुल्क की व्यवस्था के सामने आदमी की मजबूरियों को इतने दमदार तरीक़े से इतना आग्नेय स्वर दिये जो इससे पहले किसी ने नहीं दिए। कुछ और शेर देखते हैं-

सिर से सीने में कभी पेट से पाँवों में कभी

एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है

ये ज़ुबाँ हमसे सी नहीं जाती

ज़िंदगी है कि जी नहीं जाती

जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में

हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं

लेकर उमंग संग चले थे हँसी-ख़ुशी

पहुँचे नदी के घाट तो मेला उजड़ गया

जिन आँसुओं का सीधा तआलुक था पेट से

उन आँसुओं के साथ मेरा नाम जुड़ गया

आइए आँख मूँद लें

ये नज़ारे अजीब हैं

उफ़ नहीं की उजड़ गए

लोग सचमुच गरीब हैं

नालियों में हयात देखी है

गालियों में बड़ा असर देखा

उनको क्या मालूम विरूपित इस सिकता पर क्या बीती

वे आए तो यहाँ शंख सीपियाँ उठाने आएँगे

दुष्यंत ने राजनीति के हर क्रियाकलाप पर एक चौकस नज़र रखी है। इस मुख़्तसर पड़ताल से जो कुछ भी संभव हो सका, उसे सामने रखने की कोशिश की है। दुष्यंत ने अपने समय की विसंगतियों पर एक कुठाराघात किया है, तथा आम आदमी के दुःख-दर्द के प्रति अधिक सचेत रहे हैं। इन्होंने दबे, कुचले, हारे, निराश और हाशिए के लोगों के दुःखों पर ध्यान दिया है और हिमालय होते जा रहे दुःख से कष्टनाशी गंगा निकालने की पूरी कोशिश की है। हिन्दी साहित्य तथा हिन्दी ग़ज़ल में इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

ज्ञानप्रकाश पांडेय

1979 में जन्मे, पेशे से शिक्षक ज्ञानप्रकाश को हिन्दी और उर्दू की शायरी में समकालीन तेवरों के लिए जाना जाता है। अमिय-कलश (काव्यसंग्रह), सर्द मौसम की ख़लिश (ग़ज़ल संग्रह), आसमानों को खल रहा हूँ (ग़ज़ल संग्रह) प्रकाशित हैं। कुछ एक प्रतिष्ठित संस्थाओं से नवाज़े जा चुके हैं।

Share this:

- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook

- Click to share on X (Opens in new window) X

- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit

- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest

- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram

- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky

शानदार समीक्षा

मैंने भी दुष्यंत कुमार की यह दरख़्तों के साये में धूप पढ़ी है आपने बहुत सही समीक्षा की है.

ये ज़ुबाँ हमसे सी नहीं जाती

ज़िंदगी है कि जी नहीं जाती

भाई आभार।बड़ा अच्छा लगा।

आप हमेशा से मुझे लिखने के लिए प्रेरित करते रहे हैं

आप का बहुत-बहुत आभार।

एक शेर आप के लिए–

चलो कि जन्तो-उक्बा का अब हिसाब केरें,

बड़ी तड़प है खुदाओं को बे-नकाब करें।

यहीं कहीं पे उजालों ने खुदकुशी की थी,

यहीं कहीं से शुरू आओ इंकलाब करें।

शानदार लेख

वो आदमी मिला था मुझे उसकी बात से

ऐसा लगा कि वो भी बहुत बेज़ुबान है