- July 15, 2025

- आब-ओ-हवा

- 0

दुष्यंत कुमार से बहुत आगे निकल चुकी आज की ग़ज़ल: नीरज

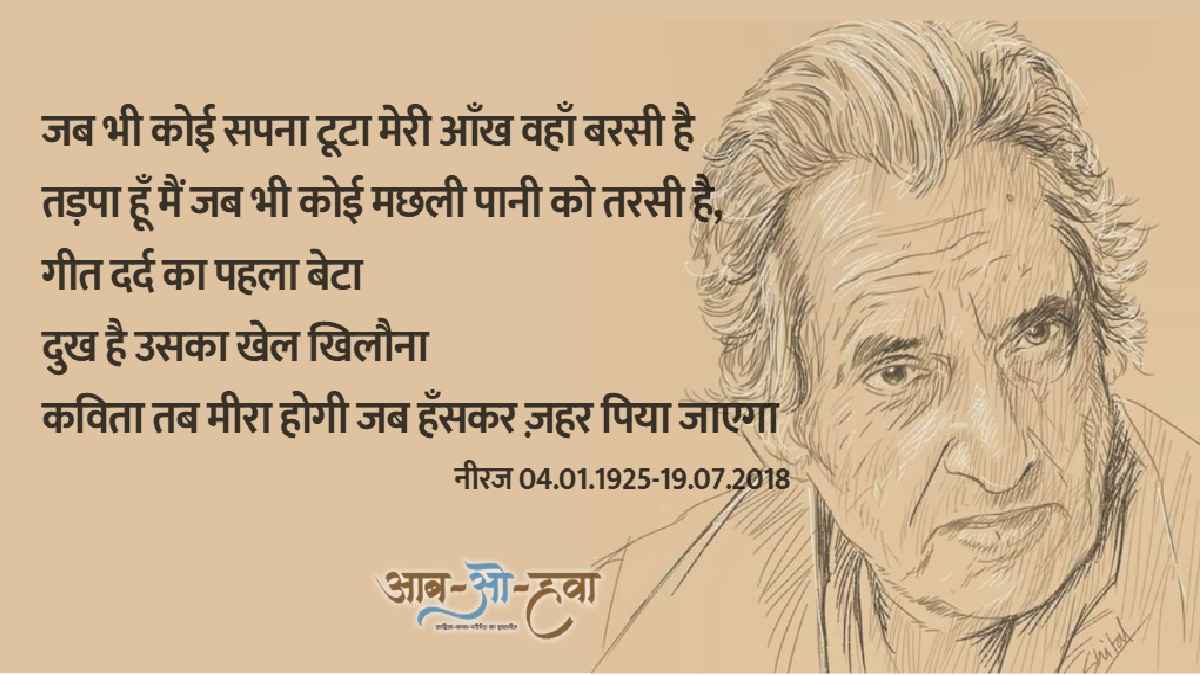

4 जनवरी 1925 को जन्मे गोपालदास नीरज परिचय के मोहताज नहीं हैं। फ़िल्मी गीत हों या हिन्दी साहित्य, उनका आला मुकाम रहा है। यह उनका जन्मशती वर्ष भी है और 19 जुलाई को उनकी याद का दिन भी। तक़रीबन एक दशक पहले नीरज से हिंदी कवि अशोक अंजुम ने ग़ज़लों पर केंद्रित ख़ास बातचीत की थी। यह वार्ता अब भी न केवल पठनीय है, बल्कि विचारणीय है। यहां प्रस्तुत हैं इस प्रासंगिक वार्ता के अंश…

अंजुम – ग़ज़ल को किस प्रकार परिभाषित करेंगे? इसके प्राणतत्व के विषय में बताइए।

नीरज – ग़ज़ल उर्दू-काव्य की श्रेष्ठतम लोकप्रिय विधा है, लेकिन कविता से अधिक यह एक तहज़ीब है। ग़ज़ल की जो सदियों पुरानी परिभाषा है वह है- ‘बदनान गुफ़्तगू कर्दन” अर्थात् ग़ज़ल महबूब से बात करने की कला है। इस परिभाषा में ग़ज़ल के समस्त तत्व विद्यमान हैं। महबूब अर्थात् प्रेमिका से जो बातचीत की जाती है वह बात प्रेम की होती है। प्रेम का मतलब है ‘रस’, यानी ‘रस’ ग़ज़ल का मुख्य तत्व है। दूसरा तत्व, प्रेमिका से बात बड़ी विनम्रता व शालीनता से की जाती है, हाथ में डण्डा लेकर नहीं इसलिए तहज़ीब, शालीनता, शिष्टता ग़ज़ल के दूसरे तत्व हैं। तीसरे प्रेम की बात होंठों से कम आँखों से ज़्यादा होती है, इसका मतलब है कि ग़ज़ल संकेतों और इशारों की कविता है। चौथी बात यह कि प्रेम की बात करते समय कहने वाले के मन की बात ज़रूर शामिल होती है, इसलिए वैयक्तिकता यानि पर्सनल एलीमेंट भी ग़ज़ल का एक तत्व है। पाँचवाँ तत्व है- सूक्ष्मता, संक्षिप्तता; क्योंकि प्रेम की बात संकेत में ही की जाती है, वहाँ भाषणबाज़ी, उपदेश जैसी चीज़ नहीं होती।

इसके अतिरिक्त ग़ज़ल की और कई परिभाषाएँ हैं; मेरी अपनी जो परिभाषा है वो ग़ज़ल शब्द को लेकर बनायी गयी है। ग़ज़ल शब्द का अर्थ ग़ज़ाला से है। फारसी में ‘ग़ज़ाला’ का मतलब हिरन से है। पुराने ज़माने में हिरन को पकड़ने के लिए एक वाद्ययंत्र का प्रयोग किया जाता था। बहेलिया जब हिरन के पीछे दौड़ता था तो उस वाद्ययंत्र को बजाना शुरू करता था। उस वाद्ययंत्र के स्वर से मोहित होकर हिरन दौड़ना भूल जाता था और खड़ा हो जाता था। इस अवस्था में बहेलिया उसको तीर मारता है, इस तीर से घायल होकर संगीत की मुग्धावस्था में हिरन के हृदय से जो चीख निकलती है, मैं उसे ग़ज़ल का प्राणतत्व मानता हूँ। वैयक्तिक पीड़ा, वैयक्तिक दर्द जो संगीतात्मक हो और जिसमें सारे वातावरण को गुंजित करने की शक्ति हो, वह ग़ज़ल है। ग़ज़ल में वैयक्तिक पीर सार्वभौम पीड़ा में परिवर्तित हो जाती है। इस बात को श्री कृष्ण बिहारी ‘नूर’ ने इस शेर में कहा है-

मैं तो गजल सुना के, अकेला खड़ा रहा

सब अपने-अपने चाहने वालों में खो गये

अंजुम – आपने ग़ज़ल कहना कब से प्रारम्भ किया? आपकी ग़ज़लगोई के प्रेरणास्त्रोत कौन रहे?

नीरज – 1944-45 से, जब रंग जी की ग़ज़लें सुना करता था, तब ही से प्रारम्भ कर दिया था। मेरी वो ग़ज़लें मेरे पुराने किसी संग्रह में सम्मिलित हैं। उस समय की ग़ज़ल का एक शेर मुझे याद आ रहा है-

वहीं है मरकज़े-काबा, वहीं है राहे-बुतख़ाना

जहाँ दीवाने दो मिलकर सनम की बात करते हैं

अंजुम – हिन्दी और उर्दू ग़ज़ल में क्या कोई मूलभूत अंतर? और यदि है तो हिन्दी ग़ज़ल, उर्दू ग़ज़ल से किस प्रकार अलग है?

नीरज – वैसे तो हिन्दी ग़ज़ल और उर्दू ग़ज़ल की भाषा और व्याकरण में केवल समास पदों को छोड़कर और कोई विशेष भेद नहीं है; लेकिन हिन्दी ग़ज़ल मैं उसे कहना चाहूँगा जिसमें कि भारत की आत्मा अभिव्यक्त हुई हो। भारत की आत्मा केवल हिन्दी और उर्दू की मुहावरेदार भाषा नहीं है। बुद्ध, महावीर, गीता, उपनिषद, वैष्णव दर्शन का चिन्तन और यहाँ के खेतों, खलिहानों, पनघटों की सुगन्ध और सरसता जिन ग़ज़लों में विद्यमान है, मैं उन्हें ही हिन्दी ग़ज़ल कहना चाहूँगा। इसी के साथ चूँकि हिन्दी में ग़ज़ल अधिकांश गीतकारों के द्वारा ही अपनायी गयी है इसीलिए यदि गीतों के मात्रिक छन्द को ग़ज़ल में प्रयोग करते समय यदि गीतकार स्वाराघात में कहीं परिवर्तन करता है तो उसे भी मैं हिन्दी की ग़ज़ल या गीतिका कहूँगा। भले ही उसमें उर्दू ग़ज़ल की तक़तीअ फ़ाइलातुन, फ़ाइलुन, फ़ेलुन आदि नहीं अपनायी गयी हो। जब उर्दू वाले प्रसाद को ‘परसाद’ लिखते हैं, चन्द्र को ‘चन्दर’ कहते हैं, प्रकृति को ‘पिराकित’ कहते हैं और गंगा की धारा को ‘गंगा का धारा’ कहते हैं तब उनके उस उच्चारण पर कोई उंगली नहीं उठाता है, फिर हिन्दी के गीतकार अगर ग़ज़ल के स्वराघात में कहीं परिवर्तन करते हैं और वह भी ग़ज़ल में अधिक संगीतात्मकता के लिए; तो इसे ग़ज़ल न कहकर के उर्दूवालों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए!

अंजुम – कहा जाता है हिन्दी में ग़ज़ल दुष्यंत कुमार से आगे नहीं बढ़ पायी; आप इस विषय में क्या सोच रहे हैं?

नीरज – यह कथन ग़लत है कि ग़ज़ल दुष्यंत से आगे नहीं बढ़ी है। दुष्यंत किसी एक ख़ास विचारधारा से प्रतिबद्ध थे, और उन्होंने अपनी अधिकांशत: उसी विचारधारा को ग़ज़ल के रंग में रंगकर प्रस्तुत किया। लेकिन ग़ज़ल क्या एक विचाराधारा से प्रतिबद्ध होकर समाप्त हो जाती है। मैं तो समस्त अस्तित्व को कविता का विषय मानता हूँ। एक विचारधारा से प्रतिबद्ध होकर कविता बहुत सीमित हो जाती है। आज प्रेम और सौन्दर्य की ही बात नहीं उसके अभिव्यक्ति के क्षेत्र में समाज, राजनीति, दर्शन, अध्यात्म, सूफ़ियानापन, राष्ट्रीयता आदि सभी कुछ उसके विषय हैं और आज की ग़ज़ल दुष्यंत कुमार की ग़ज़ल से बहुत आगे निकल चुकी है।

फिर दुष्यंत कुमार से पहले भी श्री हृदयेश जी, श्री शंभुनाथ शेष, श्री बलवीर सिंह ‘रंग’ आदि ने बहुत अच्छी ग़ज़लें कहीं थीं। हिन्दी में क्योंकि आलोचना के क्षेत्र में भी पक्षधरता चल रही है इसलिए आलोचकों ने जिन नामों का मैंने उल्लेख किया है उनकी कहीं चर्चा नहीं की है। यह सही है कि दुष्यंत कुमार की ग़ज़लों की लोकप्रियता देखकर हिन्दी के गीतकार ग़ज़ल-लेखन की ओर आकृष्ट हुए, लेकिन ग़ज़ल दुष्यंत कुमार से आगे नहीं बढ़ी है, कहना ग़लत है।

अंजुम – प्रायः हिन्दी ग़ज़ल पर सपाटबयानी, एकरसता, नारेबाज़ी तथा कथ्य की पुनरावृत्ति का आरोप क्यों लगता है?

नीरज – यह कथन आंशिक रूप से ही सत्य है, ऐसा वो ग़ज़लकार कहते और करते हैं, जिनमें ग़ज़ल लिखने की पूरी क्षमता नहीं है। हिन्दी के बहुत-से ऐसे रचनाकार हैं, जिन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ ग़ज़लें कही हैं।

अंजुम – क्या आप हिन्दी में ग़ज़ल की वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं?

नीरज – मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि अभी ग़ज़ल की भाषा के सम्बन्ध में हिन्दी के रचनाकारों को गम्भीरता से अध्ययन करना चाहिए। उर्दू में ग़ज़ल की परम्परा सात सौ वर्ष पुरानी है और इसके शायरों ने इन पूरे सात सौ वर्षों में ग़ज़ल की भाषा का ही बड़ी बारीक़ी से अध्ययन किया है, और हिन्दी में ग़ज़ल की ओर कवि अभी तीस-चालीस वर्षों से ही उन्मुख हुए हैं इसलिए भाषा-नैपुण्य अभी भी हिन्दी रचनाकारों के लिए अध्ययन की चीज़ बना हुआ है।

अंजुम – उर्दू के शायरों के तमाम शे’र प्रचलित हैं, हिन्दी में ये स्थिति क्यों नहीं है?

नीरज – यह तो सही है कि हिन्दी में सभी ग़ज़लकारों के शेर उर्दू के ग़ज़लकारों की तरह प्रचलित नहीं हैं, फिर भी कुछ कवि हैं, जिनके शे’र बहुत दूर-दूर तक पहुँचे हैं, जैसे मेरा यह शे’र-

अबकि सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई

मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई

एक शेर और देखें-

इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में

तुमको लग जाएंगी सदियाँ हमें भुलाने में

राजेश रेड्डी का चर्चित शे’र है-

मेरे दिल के किसी कोने में इक मासूम-सा बच्चा

बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है

सूर्यभानु गुप्त के इस शे’र की भी काफ़ी चर्चा है-

कभी आँसू कभी अशआर में ढलकर आई

कल तेरी याद कई भेष बदलकर आई

राजगोपाल सिंह का यह शे’र भी-

उगते सूरज को लोग जल देंगे

जब ढलेगा तो मुड़के चल देंगे

और ख़ुद तुम्हारा ये शे’र-

जबसे डाली कटी नीम की आना-जाना भूल गई

सदमा खाकर इक दीवानी बुलबुल गाना भूल गई

और भी बहुत से हिन्दी के शे’र हैं; लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस प्रकार से हिन्दी वाले उर्दू ग़ज़लों के शेर दोहराते हैं उस प्रकार से उर्दू भाषा-भाषी हिन्दी के शे’र नहीं गुनगुनाते। देश में जो ग़ज़ल गायक हैं, वो ये मानकर चल रहे हैं कि सिर्फ़ ग़ज़ल के लिए उर्दू के शायर ही उपयुक्त हैं, हिन्दी के नहीं। वे उर्दू के शायरों के पास ही जाते हैं।

अंजुम – लोकप्रियता की दृष्टि से क्या गीत और ग़ज़ल को एक ही धरातल पर रखा जा सकता है? साथ ही क्या ग़ज़ल के शे’रों को हम दोहे के समकक्ष रख सकते हैं?

नीरज – गीत और ग़ज़ल समान कोटि में नहीं रखे जा सकते। ग़ज़ल जितनी लोकप्रिय है उससे कम लोकप्रिय हिन्दी का गीत भी नहीं है। ये ज़रूर है कि वो कोठे और मज़ारों पर नहीं गाया जाता। फ़िल्म के माध्यम से भी हिन्दी के गीत जितने लोकप्रिय हुए हैं, उतनी उर्दू ग़ज़ल नहीं। आज पचास साल के बाद भी प्रदीप के राष्ट्रीय चेतना के गीत बिल्कुल तरो-ताज़ा हैं। गीत की विधा, ग़ज़ल की विधा से कहीं कठिन विधा है। गीत में तो एक ही अनुभूति को उसके पूरे तारतम्य के साथ भिन्न-भिन्न आयामों से युक्त करके अन्त में अनुभूति के चरम बिन्दु तक लाया जाता है। इसके विपरीत ग़ज़ल में एक शे’र का सम्बन्ध दूसरे शे’र से कोई नहीं होता। ये दो-दो पंक्तियों की विधा है और इसकी समकक्षता में हम दोहों को रख सकते हैं। जिस प्रकार एक शे’र में गागर में सागर भरने की कला होती है, उस प्रकार दोहे में भी यह कला विद्यमान है। रसलीन और बिहारी के दोहों के साथ-साथ कबीर, रहीम, तुलसी, जायसी, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आदि के दोहे बड़ी आसानी से ग़ज़ल के श्रेष्ठतम शेरों के साथ रखे जा सकते हैं। तुलना की जाये तो दोहे, ग़ज़ल के शेरों पर शायद भारी ही पड़ें। रसलीन का एक दोहा है, नेत्रों पर इससे अधिक श्रेष्ठ पूरे ग़ज़ल साहित्य में कोई शेर नहीं मिलेगा-

अमिय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार

जियत मरत झुकि-झुकि परत जेहि चितवत इक बार

इसी प्रकार तुलसी की एक अर्द्धाली की टक्कर में सौन्दर्य-वर्णन विषयक शायद ही कोई शे’र हो-

गिरा अनयन, नयन बिनु बानी

तुलसी की आत्मा में सीता, माता के समान प्रतिष्ठित है और पुत्र द्वारा अपनी माँ का सौन्दर्य-वर्णन भारतीय संस्कृति में अपराध है; इसीलिए सीता का सौन्दर्य वर्णन तो उन्होंने नहीं किया और यह कहकर अपना रास्ता निकाला कि सीताजी के सौन्दर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि नैन, जो उनके सौन्दर्य का वर्णन करते हैं, उनके पास वाणी नहीं हैं, और होंठ, जिनके पास उनके सौन्दर्य का वर्णन करने की क्षमता है, उनके पास दृष्टि नहीं है। मैंने इस विचार को इस प्रकार से व्यक्त करने का प्रयास किया-

बयान हुस्न का उनके हो किस तरह नीरज

ज़ुबां के आँख नहीं, आँख के ज़ुबान नहीं

अंजुम – अपने पसन्दीदा कुछ हिन्दी ग़ज़लकारों के नाम बताइए।

नीरज – यूँ तो बहुत समृद्ध सूची हिन्दी ग़ज़लकारों की है तथापि सूर्यभानु गुप्त, राजेश रेड्डी, कुंअर बेचैन, रोहिताश्व अस्थाना, उदय प्रताप, राजगोपाल सिंह, अशोक अंजुम, पवन दीक्षित, ओंकार गुलशन, प्रमोद तिवारी, राजेन्द्र तिवारी, उर्मिलेश, चन्द्रसेन विराट, बालस्वरूप राही, शेरगंज गर्ग, सुरेन्द्र चतुर्वेदी, ज़हीर कुरैशी आदि की ग़ज़लें मुझे पसन्द हैं।

(पद्मभूषण से सम्मानित नीरज का एक और साक्षात्कार 19 जुलाई को यहीं प्रकाशित किया जाएगा।)

अशोक अंजुम

गीत, ग़ज़ल, दोहे और अन्य छन्दों में भरपूर रचनाएं एवं प्रकाशित पुस्तकें अपने नाम कर चुके अशोक अंजुम हिंदी साहित्य की एक लघु पत्रिका 'अभिनव प्रयास' का संपादन भी वर्षों से कर रहे हैं। कवि सम्मेलनों के मंच से लेकर यूट्यूब तक आप सक्रिय हैं। देश के प्रतिष्ठित पत्र, पत्रिकाओं में प्रकाशन के साथ ही अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाज़े जा चुके हैं।

Share this:

- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook

- Click to share on X (Opens in new window) X

- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit

- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest

- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram

- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky