- April 26, 2025

- आब-ओ-हवा

- 0

तरक़्क़ीपसंद तहरीक़ की कहकशां

..पहुंचे हैं कहां तक इल्म-ओ-फ़न साक़ी

जाहिद ख़ान

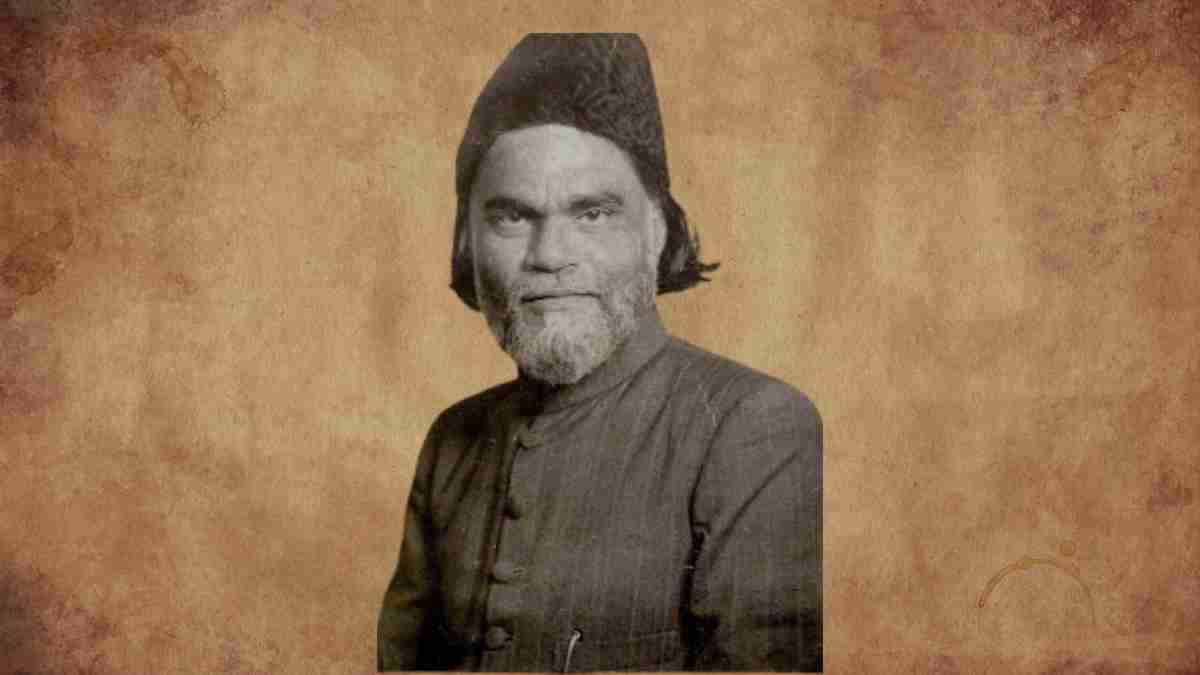

संदर्भ : 6 अप्रैल (1890) : शहंशाह-ए-ग़ज़ल जिगर मुरादाबादी का जन्मदिवस

उर्दू अदब में शायर जिगर मुरादाबादी का एक अहम मुक़ाम है। अदब-दोस्त उन्हें कल भी ग़ज़ल का शहंशाह क़रार देते थे, तो आज भी उनके बारे में यही नज़रिया आम है। फ़िराक़ गोरखपुरी, जिगर के समकालीन शायर थे, जिन्हें जोश मलीहाबादी ने शायर-ए-आज़म का ख़िताब दिया हुआ था। ख़ुद फ़िराक़ साहब जिगर की अज़्मत से इनकार नहीं करते थे। उनका जिगर मुरादाबादी के बारे में बयान है, “जिगर से ज़्यादा मक़बूल उर्दू शायर इस सदी में कोई नहीं हुआ। उनके मुख़ालिफ़ीन भी उनकी मक़बूलियत को तस्लीम करने के लिए मजबूर हैं। मुशायरों में ‘जिगर’ के शामिल होने का नाम ही सुनकर, हज़ारों की भीड़ लग जाती है। नौजवानों को तो उनके शे’र पागल बना देते हैं।” एक ज़माना था, जब उनकी ग़ज़लों के कई शे’र मुहावरों की तरह दोहराये जाते थे। ख़ास तौर पर उनकी “साक़ी की हर निगाह पे बल खाके पी गया/लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया”, ग़ज़ल उस वक़्त बेहद मशहूर थी। फिर इन शे’रों का भी जादू क्या कभी कम होगा-

ये इश्क़ नहीं आसाँ बस इतना समझ लीजे

इक आग का दरिया है और डूब के जाना है

उनका जो फ़र्ज़ है वो अहल-ए-सियासत जानें

मेरा पैग़ाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे

सर के बाल बिखरे, शेरवानी के बटन खुले हुए, जेब में शराब की बोतल और होठों पर चहकती हुई ग़ज़ल, कुछ इस तरह से जिगर मुशायरों के स्टेज की ओर आते। उनके आते ही मजमे से यह आवाज़ आती, ‘जिगर थाम के बैठो मिरी बारी आयी’। उस ज़माने में न तो रेडियो, टेलीविज़न और आज की तरह सोशल मीडिया की पब्लिसिटी थी, न मुशायरे में अच्छे माइक्रोफ़ोन थे। अलबत्ता मुशायरों में सुनने वालों का हज़ारों का मजमा ज़रूर होता। जिन लोगों ने उन्हें सुना है, उनका ख़याल है जिगर जब ग़ज़ल पढ़ते, तो मजलिस में समां बंध जाता था। साम’ईन उनके एक-एक शे’र को कई-कई दफ़ा पढ़वाते, फिर भी जी नहीं भरता।

जिगर मुरादाबादी की शायरी का विश्लेषण करें, तो उन्होंने इश्क़-ओ-मुहब्बत के गीत गाये। लोगों के सोये हुए जज़्बात को गुदगुदाया। अपने आख़िरी समय में वह ज़िंदगी की हक़ीक़तों के क़रीब आये और अपने वक़्त के बड़े मसाइल को ग़ज़ल का मौज़ूअ बनाया। बंगाल के भयानक अकाल पर उन्होंने ‘क़हत-ए-बंगाल’ जैसी दिल-दोज़ नज़्म लिखी, “बंगाल की मैं शाम-ओ-सहर देख रहा हूँ/हर चंद कि हूँ दूर मगर देख रहा हूँ”। तो वहीं साल 1946-47 में जो देशव्यापी फ़िरक़ावाराना फ़सादात हुए, जिगर की रूह को ज़ख़्मी कर गये। इन परेशान-कुन हालात को उन्होंने अपनी ग़ज़ल में कुछ इस तरह से पिरोया:

फ़िक्र-ए-जमील ख़्वाब-ए-परेशाँ है आजकल

शायर नहीं है वो जो ग़ज़ल-ख्वाँ है आजकल

इंसानियत के जिससे इबारत है ज़िंदगी

इंसां के साये से भी गुरेज़ाँ है आजकल

इस ग़ज़ल के अलावा ‘साक़ी से ख़िताब’ ग़ज़ल में भी हमें एक अलग ही जिगर मुरादाबादी के दीदार होते हैं। ज़िंदगी की कड़वी सच्चाईयां अब उनकी ग़ज़लों के मौज़ूअ बन रहे थे। गोयाकि इस ग़ज़ल में उनकी सारी जे़हनी कशमकश की झलक दिखायी देती है। जैसे वह कह रहे हों कि आज के दौर में ग़ज़ल को अपना चोला बदलना पड़ेगा। तभी समूची इंसानियत का भला होगा। ‘कहां से बढ़के पहुॅंचे हैं कहां तक इल्म-ओ-फ़न साक़ी/मगर आसूदा इंसां का न तन साक़ी न मन साक़ी’। जिगर की यह शायरी तरक़्क़ी-पसंद शायरी से क़तई जुदा नहीं। शुरू में भले ही वह तरक़्क़ी-पसंद तहरीक से उस तरह नहीं जुड़े, जिस तरह से जोश, मौलाना हसरत मोहानी और फ़िराक़ का वास्ता था। लेकिन अपने आख़िरी वक़्त में वह तरक़्क़ी-पसंद उसूलों में अक़ीदा जताने लगे थे।

ये ज़र्रे जिनको हम ख़ाक-ए-रह-ए-मंज़़िल समझते हैं

ज़बान-ए-हाल रखते हैं ज़बान-ए-दिल समझते हैं

जाहिद ख़ान

इक्कीसवीं सदी के पहले दशक से लेखन की शुरुआत। देश के अहम अख़बार और समाचार एवं साहित्य की तमाम मशहूर मैगज़ीनों में समसामयिक विषयों, हिंदी-उर्दू साहित्य, कला, सिनेमा एवं संगीत की बेमिसाल शख़्सियतों पर हज़ार से ज़्यादा लेख, रिपोर्ट, निबंध,आलोचना और समीक्षा आदि प्रकाशित। यह सिलसिला मुसलसल जारी है। अभी तलक अलग-अलग मौज़ूअ पर पन्द्रह किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। ‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक के हमसफ़र’ के लिए उन्हें ‘मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन’ का प्रतिष्ठित पुरस्कार ‘वागीश्वरी पुरस्कार’ मिला है। यही नहीं इस किताब का मराठी और उर्दू ज़बान में अनुवाद भी हुआ है।

Share this:

- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook

- Click to share on X (Opens in new window) X

- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit

- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest

- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram

- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky