- April 26, 2025

- आब-ओ-हवा

- 2

बातचीत

अच्छी शायरी ही चलती है, टिकती है

‘जितनी बंटनी थी बंट चुकी ये ज़मीं/अब तो बस आसमान बाक़ी है’, ऐसे शेरों से देश व दुनिया में शिनाख़्त रखने वाले लोकप्रिय शायर राजेश रेड्डी अदब की दुनिया में अपना एक ख़ास मुक़ाम रखते हैं। उनके अब तक तीन ग़ज़ल संग्रह आ चुके हैं- ‘उड़ान’, ‘वजूद’ और ‘यह जो ज़िंदगी की किताब है’। तीनों ही संग्रह उर्दू और देवनागरी दोनों लिपियों में हैं। अपनी ज़िंदगी, शायरी, फ़न के माहौल पर राजेश रेड्डी ने आब-ओ-हवा से ख़ास तौर पर बातचीत की…

- ग़ज़ाला तबस्सुम : आबो-हवा में आपका खै़रमक़दम। यूं तो आप तार्रुफ़ के मोहताज नहीं लेकिन लोग सेलिब्रिटीज़ की निजी ज़िंदगी में दिलचस्पी लेते हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानना पसंद करते हैं इसीलिए दो शब्द अपनी ज़ुबान से कहिए।

राजेश रेड्डी : जैसा मेरे नाम से ज़ाहिर है ग़ज़ाला जी, हम लोग हैरदाबाद, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। मेरा जन्म नागपुर में हुआ, वहां ननिहाल था। वालिद साहब की जयपुर में पोस्टिंग थी इसीलिए परिवार वहां शिफ़्ट हो गया। पढ़ाई-लिखाई, परवरिश जयपुर में ही हुई। मैंने जयपुर में ही पहला जॉब किया। 1980 में आल इंडिया रेडियो में आने के बाद मुंबई चला आया और यहीं का होकर रह गया।

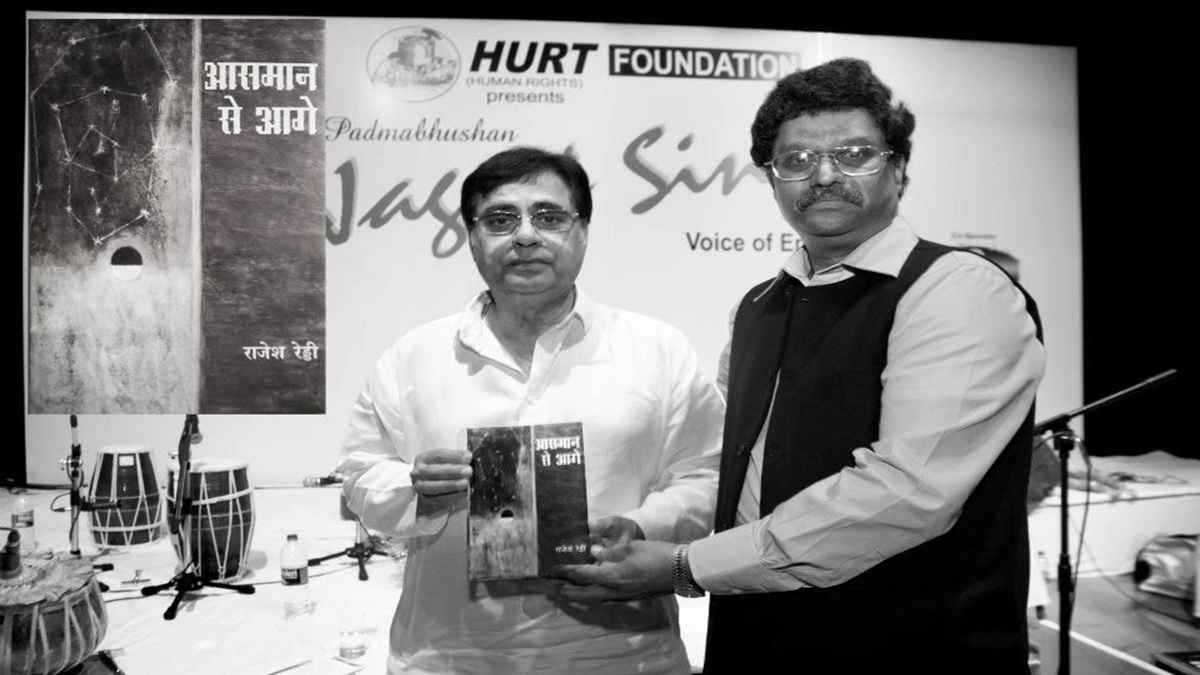

मशहूर गायक जगजीत सिंह को अपनी किताब भेंट करते राजेश रेड्डी

- शायरी की परम्परा रही है हर शायर का कोई उस्ताद होता है। आप के उस्ताद?

बाक़ायदा मेरा कोई उस्ताद नहीं रहा कि मैं कुछ भी लिखूं, उन्हें दिखाऊं और इस्लाह लूं। लेकिन हमारे कुछ हमउम्र और कुछ सीनियर थे जिनके साथ उठना-बैठना होता था। उनसे मशवरा किया करता था। हां, एक शख़्स थे उमर सैफ़ी साहब, शायरी बहुत अच्छी तो नहीं करते थे लेकिन उनकी नज़र बहुत तेज़ थी। वो जब भी जयपुर आते, हम नौजवान शायर उनसे मिलते और अपने कलाम सुनाते। वो अपने ढंग से कुछ मशवरे दे दिया करते थे, इस तरह इस्लाह हो जाया करती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं रेगुलर उनसे इस्लाह लिया करता था। फिर भी एक तरह से वही मेरे सरपरस्त थे।

- गै़र हिन्दीभाषी राज्यों में ग़ज़ल और उर्दू के प्रति लोगों के क्या रुझान हैं। आपका शायरी और उर्दू से लगाव कैसे हुआ?

जैसा कि मैंने बताया मेरी परवरिश जयपुर में हुई थी, शुरूआत भी गीतकार के तौर पर हुई। मैं हिन्दी में ग़ज़लें लिखता था और स्टेज पर भी गीत ही पढ़ा करता था लेकिन जब मैं मुशायरों में जाने लगा, ग़ज़लें सुनीं, शायर दोस्तों के साथ मिलना-जुलना होने लगा तो मेरी दिलचस्पी शायरी में बढ़ी और ग़ज़लें कहने लगा। बाद में गीत छोड़ शायरी का ही हो गया। जब मेरी ग़ज़ल में संजीदगी से दिलचस्पी बढ़ी तो मैंने एक मौलवी साहब से उर्दू पढ़ना और रस्मुलख़त भी सीखा। अब मैं मुकम्मल तौर पर उर्दू का ही शायर हूं।

आपने गै़र हिन्दी राज्यों में उर्दू और शायरी के प्रति लोगों की दिलचस्पी की बात पूछी तो बात ऐसी है कि आजकल तो हर जगह शायरी का जादू छाया है। जब हमने शुरूआत की थी, उस वक़्त यह आलम नहीं था। तब लोग ग़ज़ल सिंगर्स को सुनते थे या मुशायरे सुनते थे। हम भी उन्हीं लोगों में से थे। बड़े-बड़े मुशायरों में निदा फ़ाज़ली जैसे शायरों से असर में थे। लोगों में उनके प्रति एक दीवानगी हुआ करती थी, लेकिन अब तो सोशल मीडिया की वजह से आलम है कि हर छोटे-बड़े शहर में (हिन्दी हो या अहिन्दी राज्य), लोगों ने छोटे-छोटे ग्रुप बना लिये हैं, शेर कह रहे हैं, एक-दूसरे को सुना रहे हैं। कुछ महीने या साल में एक-दो मुशायरे भी कर लेते हैं। बड़ी अच्छी फ़ज़ा है उर्दू की और ख़ासकर ग़ज़ल की। लोग ख़ूब दिलचस्पी से उस पर काम कर रहे हैं।

- वाक़ई ख़ुशी की बात है। हम जानते हैं आप एक अरसे से मुशायरे के मक़बूल शायर रहे हैं, यह बताएं एक शायर की मक़बूलियत में मंच कितना अहम है?

हमारी शुरूआत उस दौर में हुई थी जब सोशल मीडिया नहीं था। अपने आप को साबित करने के लिए अख़बार या रिसाले होते थे। नौजवान शायर कलाम भेजते थे जिसे रिसाले या इदारे के एडिटर्स देख-परखकर शाया करते थे। एक सनद होती थी लेकिन अख़बार, रिसाले भी लिमिटेड लोगों तक ही पहुंचते थे। बड़े-बड़े शायर जिनका नाम पहले भी ले चुका हूं, उनको मैंने रिसालों में बाद में पढ़ा, मुशायरों में पहले सुना। तो हुआ यह कि मुशायरों के ज़रिये ही बड़े-बड़े शायर आम लोगों तक पहुंचे। या यूं कहें कि आम लोग मुशायरों के ज़रिये शायरों तक पहुंचे। मुशायरों में सुनने के बाद ही मो. अल्वी, निदा फ़ाज़ली और अन्य शायरों की किताबें मैंने ढूंढकर पढ़ीं। तो स्टेज की मक़बूलियत समझ आती है। लेकिन अब यह हो रहा है कि स्टेज…

- मेरा अगला सवाल पहले और अब के मुशायरों में फ़र्क पर ही होने वाला है।

बहुत बहुत बहुत फ़र्क आया है। रात और दिन जैसा फ़र्क। सोशल मीडिया ने जितनी शायरी की फ़िज़ा बनायी है, जितना शायरी को आबाद किया है उतना बर्बाद भी किया है।

यहां यह हो रहा है कि कोई एडिटर नाम की चीज़ नहीं है, उस्ताद कोई नहीं है। लोग कुछ भी लिखते हैं, बह्र-बेबह्र, रदीफ़-काफ़िया की समझ हो न हो, आपने शेर जैसा कुछ कह लिया और ख़ुद को शायर समझकर सोशल मीडिया पर लगा दिया। जान-पहचान वाले आपको शायर भी तसलीम कर रहे हैं, वाह-वाह भी हो रही है।

- और आसानी से मंच तक भी पहुंच है!

यही तो मैं कहने जा रहा हूं कि सोशल मीडिया की वजह से ग्रुप बन गये हैं। वो मुशायरे करवाते हैं, तू मुझे बुला मै तुझे बुलाऊं की तर्ज़ पर प्रोग्राम होते हैं।मुशायरे के स्तर से कोई सरोकार नहीं। बहुत-से लोग फोटो क्लिक करवाने, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए स्टेज पर जाते हैं। इन मुशायरों में दस प्रतिशत अच्छा काम हो रहा है तो 90 प्रतिशत हल्का। आजकल शायरी में संजीदगी बहुत कम है।

- आप हिंदुस्तान से बाहर लगातार मुशायरों में शामिल होते रहे हैं। आपने क्या महसूस किया, हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों में शायरी या ग़ज़ल के मिज़ाज और तेवर में किस तरह का फ़र्क है?

देखिए, मिडल ईस्ट, क़तर, दोहा, अबू धाबी, लन्दन, अमरीका… हिंदुस्तानी शायरी के क़द्रदान हर जगह हैं, मैं यहां के हिसाब से जो लिखता हूं, वही वहां पढ़ता हूं। मैंने कभी अलग से नहीं लिखा। मैं स्टेज और काग़ज़ के लिए भी कभी अलग से नहीं लिखता। हर जगह मुझे मुहब्बत से सुना गया। अच्छी शायरी हर जगह पसंद की जाती है और वही टिकती भी है, चाहे अमेरिका में हो चाहे लंदन में हो, चाहे दुबई में।

- विदेशों में मुशायरों में जो दर्शक जुटते हैं मूलरूप से हिन्दुस्तानी ही होंगे?

बिल्कुल। हिंदुस्तान और पाकिस्तान से गये लोग जो उर्दू समझते-बोलते हैं, उनके लिए मुशायरा फ़ेस्टिवल जैसा हो जाता है। साल भर वो इसका इंतज़ार करते हैं। मुशायरों में वो अपनी ज़ुबान, अपने कल्चर, अपनी तहज़ीब को एंजॉय करते हैं। अमेरिका में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक सालाना मुशायरा होता है, जो शायद 35 सालों से होता आ रहा है। यह जिस शहर में भी होता है, हाउसफुल होता है।

- विदेशों में लोग कैसी शायरी पसंद करते हैं? आशिक़ी, मौसीक़ी या हालाते-हाज़रा से जुड़ी?

शायरी का मिज़ाज बदला है, हर जगह बदला है। सुनने वालों और कहने वालों दोनों का ही। अब वो ज़माना गया जब शम्मा-परवाना, गुल-बुलबुल, साक़ी-मयखाना जैसे विषय पर शेर कहे जाते थे। बुरा नहीं था, वो क्लासिकल शायरी थी और क्लासिकल शायरी से गुज़रे बगै़र आज की शायरी नहीं हो सकती क्योंकि क्लासिकल शायरी आपको ज़ुबान सिखाती है, बयान सिखाती है, आदाब सिखाती है। दाग़ को पढ़े बग़ैर, मीर को पढ़े बग़ैर हम तरबियत नहीं सीख सकते। लेकिन हर दौर का अपना एक मिज़ाज होता है। आज ज़िंदगी में दुख, उलझन, परेशानियां हैं तो यह सब शायरी में आने लगा है। पहले क्लासिकल शायरी में जिंदगी के रोज़मर्रा के दुख, रोज़मर्रा की परेशानियां न के बराबर हुआ करती थीं, अब टेस्ट चेंज हो गया है। अब ज़िंदगी शायरी का मरकज़ी किरदार हो गयी है।

- आमफ़हम ज़ुबान का यह इसरार जिस दौर की शायरी कर रही थी, वहीं से आपकी ग़ज़ल यात्रा शुरू हुई। ज़बान के लिहाज़ से, शेर कहने की आपकी प्रॉसेस क्या है?

ऐसा नहीं कि मैं जान-बूझकर इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता हूं। हर शायर का अपना डिक्शन होता है। मैं बोलचाल की जु़बान में शेर कहता हूं। ऐसा नहीं कि मुश्किल जु़बान में मैं शायरी नहीं कर सकता। मेरे अंदर से जो उपजता है, जो उभरता है, जो ख़याल मुझे अट्रैक्ट करता है, जिस जुबान में, मैं उसी जु़बान में उसे बांध लेता हूं। कोई बाहरी कोशिश नहीं करता।

- अब बात ग़ज़ल मौसीक़ी के दौर की, जिसकी वजह से काफ़ी शायरों को बहुत शोहरत मिली। आज ग़ज़ल गायकी, संगीत की मुख्यधारा में नहीं है। क्या वजह है और शायरों व शायरी पर इसका क्या असर है?

आपने बिल्कुल सही फरमाया। हर चीज़ का एक वक़्त होता है। अब वो दौर नहीं रहा। एक वक़्त था जब ग़ज़ल गायक फिल्मसंगीत गायक से ज्यादा लोकप्रिय थे। जगजीत सिंह, गु़लाम अली, मेहदी हसन जैसे गायक घर-घर में सुने जाते थे। इन्होंने ग़ज़ल को घर-घर में पहुंचाया। वो दौर चला गया, पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री बर्बाद हो गयी। फ़िल्मी म्यूज़िक में भी वह बात नहीं रही। तब ग़ज़ल गायक शायरों को मशहूर कर दिया करते थे। किस-किस का नाम लूं… जैसे सुदर्शन फ़ाख़िर की ग़ज़ल बेगम अख़्तर ने अमर दी। सलीम क़ौसर की ग़ज़ल ‘मैं ख़याल हूं किसी और का मुझे सोचता कोई और है’, जब गायी गयी तो ख़ूब मशहूर हुई। हिंदुस्तान-पाकिस्तान के किसी शायर ने इसे छोड़ा नहीं। सबने गाया। सलीम क़ौसर साहब की कोई और ग़ज़ल भले किसी को याद न हो। इसी तरह और भी शायर जो बाद में आये और घर-घर पहुंचे। अब सोशल मीडिया शायरी को घर-घर पहुंचा रहा है।

- आपकी ग़ज़लें बहुत-से गायकों ने गायीं, उनके साथ यादगार लम्हे रहे होंगे… इस पर भी रोशनी डालें कि गायकों में शायरी को लेकर कितनी समझ रही, वो गाने के लिए शायरी का चुनाव कैसे करते रहे?

देखिए, हिंदुस्तान में अगर कहा जाये तो जगजीत सिंह ही ऐसे सिंगर थे जो शायरी से वाक़िफ़ थे, शायरी को समझते थे, शायरी की गहराई समझते थे। इसीलिए उनके जो सलेक्शंस हैं, उनमें आपको शायरी के ऐतबार से हल्की ग़ज़ल नहीं मिलेगी। काफी सिंगर्स ने मेरी ग़ज़लें गायीं, पंकज उधास हों या राजकुमार रिज़वी लेकिन जगजीत सिंह के यहां जो बात थी, बाक़ियों के यहां नहीं। वैसे तो अन्य गायक भी खू़ब चले, पॉपुलर भी हुए।

अब बात करें कि ग़ज़लों के चुनाव की तो, सबसे पहले तो उन्हें आसान ज़ुबान चाहिए होती है, जिसे हर कोई समझ पाये, आसान तलफ़्फ़ुज़ हो, गाने में आसानी हो। लेकिन अगर अच्छी शायरी हो मुश्किल भी हो तब भी वो उसे ज़रूर गाते हैं।

- और, कोई यादगार वाक़या?

यादगार वाक़या… जी, जगजीत सिंह के साथ। मेरी दूसरी किताब हिंदी में आने वाली थी, मैं चाह रहा था कि जगजीत सिंह जी के हाथों उसका रस्मे इजरा हो। उस वक़्त तक जगजीत सिंह जी मेरी दो-तीन ग़ज़लें गा चुके थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप इस किताब की रस्मे-इजरा कर दें। उन्होंने कहा ठीक है फ़लां तारीख़ को नेहरू सेंटर में मेरा कॉन्सर्ट है। उस दिन तुम अपनी किताब के साथ आ जाना। तयशुदा वक़्त पर मैं अपनी किताब लेकर वहां पहुंच गया। उन्होंने कहा तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें बुला लूंगा। उन्होंने कई ग़ज़लों के बाद मेरी ग़ज़ल गायी, ‘जिंदगी तूने लहू लेकर दिया कुछ भी नहीं’। फिर कहा ‘यह ग़ज़ल जो आपने सुनी इसके शायर आज के नौजवान राजेश रेड्डी हैं और इस वक़्त आप ऑडियंस के बीच में बैठे हैं। मैं चाहता हूं वह स्टेज पर आएं’। स्टेज पर पहुंचने के बाद उन्होंने अनाउंस किया ‘इनकी दूसरी किताब आयी है, आज इस किताब का रस्मे-इजरा भी है’। फिर उन्होंने बाक़ायदा कॉन्सर्ट के दौरान ही किताब का इजरा किया, उसी किताब से मेरी दो-तीन ग़ज़लें गायीं। लोगों ने भी काफ़ी सराहा।

उसके बाद मैं स्टेज से नीचे जाने लगा, इतने में जगजीत जी ने पुकारा, ‘राजेश इधर आओ’। माइक वालों को एक स्टैंडिंग माइक लगाने के लिए कहा। फिर हुक्म दिया कि वह ग़ज़ल पढ़ो, ‘जाने कितनी उड़ान बाक़ी है’। मैं पाठ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। यह उनकी पसंदीदा ग़ज़ल थी और वो इसे रिकॉर्ड करने वाले थे। मैंने ग़ज़ल पढ़नी शुरू की, मैंने जैसे ही मतला ख़त्म किया, स्टेज से साज़िंदों के साथ वह मतला गाने लगे। मैं एक-एक शेर पढ़ता गया और वह उसे गाते गये… किसी शायर के साथ इतने बड़े सिंगर का ऐसा लगाव, इतनी मोहब्बत शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। ये वाक़या मेरे लिए अभूतपूर्व था, जो हमेशा के लिए ज़ेह्न-नशीन हो गया।

- वाक़ई कमाल। आपने इतवारी पत्रिका संपादित की जो जयपुर से निकलती थी, आपने आकाशवाणी में भी काम किया, आपने नाटक भी लिखा जो नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया, आपने टेलीफ़िल्म ‘सीरियस’ में संगीत दिया है, गा़लिब की ग़ज़लों की धुन बनायी है, आपको गाने का बड़ा शौक़ है बल्कि आप गाते भी हैं… मैं पूछना चाहती हूं कि राजेश रेड्डी को इनमें से किस जगह आप दिल से सबसे ज़्यादा तल्लीन पाते हैं।

पहले मैं बता दूं मौसीक़ी मेरे ख़ान-दान में शुरू से रही है। मेरे वालिद साहब बाक़ायदा सिंगर थे, मेरे बड़े भाई सिंगर हैं। शायरी या अदब से जुड़ने वाला मैं ख़ानदान का पहला आदमी हूं। संगीत हमारे ख़ून में है इसलिए गुनगुनाना, धुनें कंपोज़ करना मिज़ाज ही है।

- और नाटक लेखन?

जी, शायरी के बाद नाटक लेखन वग़ैरह बंद हो गया। जयपुर छूटने के बाद मैं बस शायरी का ही होकर रह गया, शायरी सुक़ून के साथ लुत्फ़ देती है। थोड़ा वक़्त म्यूज़िक में लगाता हूं।

- आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक़्त दिया।

आप का और आबो-हवा के संपादक साहब का भी बहुत-बहुत शुक्रिया।

ग़ज़ाला तबस्सुम

साहित्यिक समूहों में छोटी छोटी समीक्षाएं लिखने से शुरू हुआ साहित्यिक सफ़र अब शायरी के साथ अदबी लेखन और प्रेरक हस्तियों के साथ गुफ़्तगू से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। एक ग़ज़ल संग्रह ने अदब की दुनिया में थोड़ी सी पहचान दिलाई। लेखन में जुनून नहीं, सुकून की तलाश है। पहले अंक से ही आब ओ हवा के साथ जुड़े होना फख्र महसूस कराता है।

Share this:

- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook

- Click to share on X (Opens in new window) X

- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit

- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest

- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram

- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky

मशहूर गायक जगजीत सिंह को अपनी किताब भेंट करते राजेश रेड्डी

मशहूर गायक जगजीत सिंह को अपनी किताब भेंट करते राजेश रेड्डी

बहुत शुक्रिया आबो-हवा टीम तथा ख़ास कर गज़ाला तब्बसुम आपी का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने ख्यातिप्राप्त शायर जनाब राजेश रेड्डी साहब से राब्ता करवाया।

शानदार सोच, बेहतरीन प्लेटफॉर्म।