- May 3, 2025

- आब-ओ-हवा

- 0

उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे

दीगर तरक़्क़ीपसंद शायरों की तरह कैफ़ी आज़मी ने भी अपनी शायरी की इब्तिदा रूमानी ग़ज़लों से की, लेकिन बाद में पूरी तरह से नज़्मों की ओर आ गये। मुल्क की आज़ादी की तहरीक में उन्होंने वतनपरस्ती में डूबी इन्क़लाबी नज़्में लिखीं, जिसमें उनका समाजवादी फ़ल्सफ़ा साफ़ नज़र आता है। आज़ादी के बाद मुल्क में बढ़ती फ़िरक़ापरस्ती और साम्प्रदायिक कट्टरता उनके निशाने पर रही। कैफ़ी आज़मी की शायरी के बारे में अफ़सानानिगार कृश्न चंदर का ख़याल था, ‘वही व्यक्ति ऐसी शायरी कर सकता है, जिसने पत्थरों से सिर टकराया हो और सारे जहान के ग़म अपने सीने में समेट लिये हों।’ साल 1944 में महज़ छब्बीस साल की छोटी—सी उम्र में कैफ़ी आज़मी का पहला ग़ज़ल मजमूआ ‘झंकार’ प्रकाशित हो गया था। प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक सदस्य सज्जाद ज़हीर ने उनके इस मजमूए की शायरी की तारीफ़ में जो बात लिखी, वह उनके तमाम कलाम की जैसे अक्कासी है, ‘आधुनिक उर्दू शायरी के बाग़ में नया फूल खिला है, एक सुर्ख़ फूल।’ ‘आख़िर-ए-शब’, ‘इबलीस की मजलिस—ए—शूरा’ और ‘आवारा सज्दे‘ कैफ़ी आज़मी के दीगर काव्य संग्रह है।

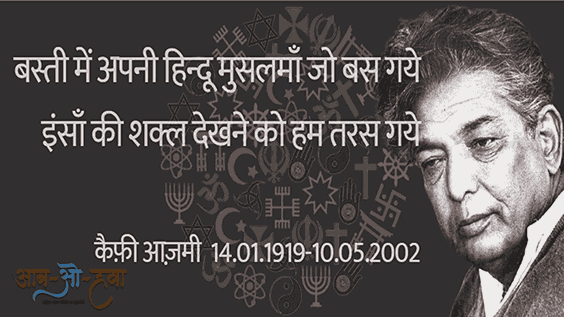

कैफ़ी आज़मी ने इन्क़लाब और आज़ादी के हक़ में ख़ूब लिखा। इसके एवज़ में उन्हें कई पाबंदियां और तकलीफ़ें भी झेलनी पड़ीं। लेकिन उन्होंने अपने बग़ावती तेवर नहीं बदले। वह जब मुम्बई आये, तो तरक़्क़ीपसंद तहरीक की दाग बेल सज्जाद ज़हीर डाल चुके थे। कैफ़ी आज़मी ने मुम्बई में प्रगतिशील लेखक संघ क़ायम करने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली और यहां बहुत बड़ा संगठन बनाया। आगे चलकर तहरीक के अहम लीडर के तौर पर उन्होंने देश भर में दौरे किये और लोगों को अपने साथ जोड़ा। कैफ़ी आज़मी बंटवारे और साम्प्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। साम्प्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता जैसी अमानवीय प्रवृतियों पर प्रहार करते हुए कैफ़ी अपनी नज़्म ‘लखनऊ तो नहीं’ में लिखते हैं:

अज़ां में बहते थे आंसू यहां लहू तो नहीं

ये कोई और जगह होगी लखनऊ तो नहीं

यहां तो चलती हैं छुरियां ज़बान से पहले

ये मीर ‘अनीस’ की, ‘आतिश’ की गुफ़्तगू तो नहीं

टपक रहा है जो ज़ख़्मों से दोनों फ़िरक़ों के

ब ग़ौर देखो ये इस्लाम का लहू तो नहीं

कैफ़ी आज़मी मुम्बई में चॉल के जिस कमरे में रहते थे, वहीं उनके आस-पास बड़ी तादाद में मज़दूर और कामगार रहते थे। मज़दूरों-कामगारों के बीच रहते हुए उन्होंने उनके दुःख—दर्द को समझा और क़रीब से देखा। मज़दूरों, मज़लूमों का यही संघर्ष उनकी बाद की नज़्मों में साफ़ दिखायी देता है। मिसाल के तौर पर उनकी नज़्म ‘मकान’ देखिए:

आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है

आज की रात न फ़ुटपाथ पे नींद आएगी

सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो

कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी

कैफ़ी की यह नज़्म उस वक़्त ख़ूब मशहूर हुई। नज़्म को फ़िल्म डायरेक्टर शाहिद लतीफ़ ने अपनी फ़िल्म ‘सोने की चिड़िया’ में भी इस्तेमाल किया। अली सरदार जाफ़री की तरह कैफ़ी ने भी शायरी को हुस्न, इश्क़ और जिस्म से बाहर निकालकर आम आदमी के दु:ख-दर्द, संघर्ष तक पहुंचाया। अपनी शायरी को ज़िंदगी की सच्चाइयों से जोड़ा। कैफ़ी आजमी अत्याचार, असमानता, अन्याय और शोषण के ख़िलाफ़ ता—उम्र लड़े और अपनी शायरी, नज़्मों से लोगों को भी अपने साथ जोड़ा। आज़ादी के बाद कैफ़ी ने समाजवादी भारत का तसव्वुर किया था। स्वाधीनता के पूंजीवादी स्वरूप की उन्होंने हमेशा आलोचना की। अपनी नज़्म ‘क़ौमी हुक़्मरां’ में तत्कालीन भारतीय शासकों की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा:

रहज़नों से मुफ़ाहमत करके राहबर काफ़िला लुटाते हैं

लेने उठे थे ख़ून का बदला हाथ जल्लाद का बंटाते हैं

कैफ़ी के यही आक्रामक तेवर आगे भी बरक़रार रहे। उनकी शायरी में समाजी, सियासी बेदारी साफ़-साफ़ दिखायी देती है। सामाजिक समरसता, साम्प्रदायिक सद्भाव को उन्होंने हमेशा अपनी शायरी में बढ़ावा दिया। स्त्री-पुरुष समानता और स्त्री स्वतंत्रता के हिमायती कैफ़ी आज़मी अपनी मशहूर नज़्म ‘औरत’ में लिखते हैं:

तोड़ कर रस्म का बुत बंदे-क़दामत से निकल

ज़ोफ़े-इशरत से निकल, वहमे-नज़ाकत से निकल

नफ़्स के खींचे हुए हल्क़-ए-अज़मत से निकल

राह का ख़ार ही क्या, गुल भी कुचलना है तुझे

उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे

कैफ़ी आज़मी फ़िरक़ापरस्ती और मज़हबी कट्टरता के हमेशा मुख़ालिफ़ रहे। अपनी नज़्मों ‘सोमनाथ’, ‘सांप’, ‘बहुरूपनी’, ‘लखनऊ तो नहीं’ और ‘दूसरा बनवास’ में उन्होंने इन इंसानियत विरोधी प्रवृतियों की खुलकर मुख़ालफ़त की। अपनी एक नज़्म ‘सोमनाथ’ में साम्प्रदायिक लीडरों और कट्टरपंथियों पर निशाना साधते हुए वह कहते हैं:

बुत—शिकन कोई कहीं से भी न आने पाये

हमने कुछ बुत अभी सपने में सजा रक्खे हैं

अपने ख़्वाबों में बसा रक्खे हैं

दिल पे ये सोच के पथराव करो दीवानो

कि जहां हमने सनम अपने छुपा रक्खे हैं

वहीं ग़जनी के ख़ुदा रक्खे हैं

जाहिद ख़ान

इक्कीसवीं सदी के पहले दशक से लेखन की शुरुआत। देश के अहम अख़बार और समाचार एवं साहित्य की तमाम मशहूर मैगज़ीनों में समसामयिक विषयों, हिंदी-उर्दू साहित्य, कला, सिनेमा एवं संगीत की बेमिसाल शख़्सियतों पर हज़ार से ज़्यादा लेख, रिपोर्ट, निबंध,आलोचना और समीक्षा आदि प्रकाशित। यह सिलसिला मुसलसल जारी है। अभी तलक अलग-अलग मौज़ूअ पर पन्द्रह किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। ‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक के हमसफ़र’ के लिए उन्हें ‘मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन’ का प्रतिष्ठित पुरस्कार ‘वागीश्वरी पुरस्कार’ मिला है। यही नहीं इस किताब का मराठी और उर्दू ज़बान में अनुवाद भी हुआ है।

Share this:

- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook

- Click to share on X (Opens in new window) X

- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit

- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest

- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram

- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky