- August 30, 2025

- आब-ओ-हवा

- 2

संदर्भ: आती हुई तिथियों पर कमलकांत सक्सेना (05.10.1948-31.08.2012) और महेश अनघ (14.09.1947-04.12.2012) को याद करने के अवसर विशेष..

पाक्षिक ब्लॉग भवेश दिलशाद की कलम से....

कमलकांत जी, अनघ जी.. प्यास और अंधेरे से भिड़ंत

प्यास की या तृप्ति की जब बात हो तो

आप तो बस मुस्कुरा के मौन हो लो

(कमलकांत सक्सेना कृत ‘ऋजुता’ से)

मौन होना ही आ जाये बस। वो भी मुस्कुरा के, तो क्या बात है। कहते हैं फलदार पेड़ झुके होते हैं यानी मुस्कुरा के मौन। और छाले वाले पांव भी तो बस मुस्कुराते रहते हैं, मौन रहते हैं कि छाले ख़ुद बयान होते हैं। जीवन को एक नदी की तरह जीकर, जाने कितनों को तृप्त करते हुए कितने ही जीवन ख़ुद प्यासे चले गये।

जो मेरे साथ-साथ चलते रहे, ऐसे कई पहचाने सितारों को मैं जब भी देखता हूं तो मुस्कुराहट-सी तैर जाती है। आंख की कोर भले नम हो जाये। ऐसे दो सितारों की यादों के कई सिरे हैं। उस सिरे की तलाश में हूं, जहां से दोनों एक सूत्र में पिरोये हुए-से महसूस होने लगें। और शायद वह धागा है बचपन।

जिसकी तमाम उम्र अंधेरा निगल गया

उसकी चिता जली तो बड़ी रोशनी हुई

(महेश अनघ कृत ‘अब यही पता है’ से)

बचपन जब छूट रहा था, तब जो कुछ शेर हाथ लग रहे थे, उनमें एक यह था। पापा ने कई मौक़ों पर बड़ी शान से सुनाया था यह शेर। एक बार यह कहते हुए, ‘किसी भी बड़ी शायरी के सामने कहीं से कमतर है क्या ये शेर!’ मुझे याद है ये बातें करते हुए उन आंखों की मुस्कान। किसी से वह इस बारे में बात कर रहे थे कि हिंदी के जो कवि ग़ज़ल में हाथ आज़मा रहे हैं, उनके पास भी बड़ी शायरी है और उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जहां तक मुझे याद आता है, सवाल उन तक यह आया था कि इस दावे की दलील के तौर पर वह किस शायर का कौन-सा शेर रखना चाहेंगे, तब उन्होंने (बजाय अपना कोई मिसरा पेश करने के) अपने दोस्त महेश अनघ का यह शेर कोट किया था।

महेश अनघ, बचपन में दो-एक बार उन्हें देखा। उनके घर भी गये थे हम। उन्हें फूफाजी कहा करते थे। प्रमिला बुआ को कॉलेज के ज़माने से ही पापा ने बहन मान लिया था (पापा की मुंहबोली बहनें कम न थीं) इसलिए। पापा और अनघ जी का साथ बहुत दिलचस्प रहा। अख़बारों पर जो पाबंदियां थीं, इमरजेंसी के साथ वो भी हटीं, तब 1977 में पापा ने अपना अख़बार शुरू किया (बतौर संस्थापक/संपादक), ‘ग्वालियर बाज़ार पत्रिका’। यह व्यापार/व्यवसाय आधारित पत्र नहीं था बल्कि इस साप्ताहिक के नाम में जो ‘बाज़ार’ शब्द था, वह ‘कबिरा खड़ा बाज़ार में’ वाली उक्ति की तरह ही ‘बाज़ार’ शब्द को बतौर रूपक रखे हुए था। सियासत और समाज के बाज़ार की परतें खोलता यह पत्र (हमारे पास उस समय की फ़ाइलें सुरक्षित हैं) कम से कम अपने आधे स्पेस को साहित्य के लिए महफ़ूज़ रखता ही था।

हम दीवारों में घिरे हुए खिड़की पर दाना रखते हैं

तुम रोशनदान खुला रखना इक रोज़ कबूतर आएगा

(‘अब यही पता है’ से)

1975 में चूंकि ‘साये में धूप’ आ चुका था और चर्चा में बना हुआ था। हिंदी के गीतकार गज़ल का दामन थामने के चाव को छुपा नहीं पा रहे थे। लेकिन दुष्यंत कुमार (01.09.1933-30.12.1975) की तरह सबके नसीब में तो उर्दू के उस्ताद शायरों की दिलदाराना संगत नहीं थी। सब अपने-अपने स्तर पर हासिल इल्म के हिसाब से अपनी अभिव्यक्ति ग़ज़ल की महफ़िल में लेकर जा रहे थे। 1977 में ‘ग्वालियर बाज़ार पत्रिका’ ने खिड़की खोली और ग़ज़ल के इन नये परिंदों के लिए दानों का एक ठिकाना बनाया। महेश अनघ ने ‘हिंदी ग़ज़ल की रूपरेखा’ सिलसिलेवार लिखी। एक बहस छिड़ी और उस वक़्त के कई नामचीन कवि इसमें जुड़े। पापा बड़ी संतुष्टि से बताया करते थे.. एक ऐसी ज़मीन तैयार करने का काम हुआ जिस पर बाद में बहुत-से पेड़-पौधे पनपे। मेरा नहीं ख़याल कि इससे पहले कथित ‘हिंदी ग़ज़ल’ को लेकर इतना पुख़्ता कोई काम हुआ हो।

उधर, महेश अनघ ग़ज़ल के साथ कई विधाओं में ख़ुद को बयान करते रहे। ग़ज़लें कहीं तो नवगीत में ख्याति मिली, नवगीत में ख्याति मिली तो कहानियां भी लिखीं… पापा भी मिज़ाज से कवि रहे। गीत के साथ जैसे उनकी नाल आख़िरी सांस तक जुड़ी रही। ग़ज़लें भी कहते रहे और गद्य भी भरपूर लिखते रहे। बतौर पत्रकार और आयोजक उन्हें कीर्ति मिली पर अपर्याप्त, साहित्य सृजन के लिए भी आधी-अधूरी-सी ही। आलोचना और साहित्य मठों ने इंसाफ़ नहीं किया। कमोबेश यही महेश अनघ के साथ भी हुआ। उनकी सुपुत्री और मेरी शेफाली दी कहती हैं, ‘पापा की कहानियों का मूल्यांकन नहीं हो सका’।

जी रही है प्यास के तालाब में

बांझ के शृंगार जैसी ज़िंदगी

(‘ऋजुता’ से)

एक सत्ह पर देखता था, तो पापा हों या अनघ जी (या ऐसे कुछ और किरदार), ये लोग कितने तृप्त दिखते थे… कि जो किया कनविक्शन के साथ किया, सच्ची नीयत से और अपने आप को पूरा झोंककर किया। भाड़ में जाएं मठाधीश! चंबल का पानी पिये इन लोगों का एटिट्यूड इतना ज़ोरदार भी था। फिर भी ताउम्र इन लोगों के भीतर जैसे कहीं कोई थकान ज़िंदा रही। कभी प्यास, कभी उम्मीद बनकर, कभी हौसला तो कभी संघर्ष की गाथा बनकर… इनके दस्तख़तों से रंगे पन्नों में ऐसे निशान कितनी जगह मिलते हैं!

इसी मकान में मुझको शहर ने क़ैद किया

दिखायी दे रहा है शहर इसी मकां से मुझे

(‘अब यही पता है’ से)

जब चले निज पांव पर ही तो चले

कब चले दो चार कांधों पर कमल

(‘ऋजुता’ से)

इनके हाथों की लकीरों में क़िस्मत का नाम संघर्ष लिखा हुआ था। लड़ाई शिद्दत से लड़ने के बाद क्या हुआ? क्या इन्हें यह मलाल रहा कि योग्यता का ठीक मूल्यांकन नहीं हुआ या यह कि क़ाबिलियत के मुताबिक़ और बड़ा फ़लक न मिल सका? क्या इन्हें ये दुख रहे कि साहित्य समाज की आब-ओ-हवा यानी इको-सिस्टम उस तरह का नहीं रहा, जो सही नीयत की क़द्र कर सके या ये कि ये लोग अपनी तमाम कोशिशों से भी ऐसा इको-सिस्टम बना न सके?

संघर्ष और अपनी लड़ाई ईमानदारी से लड़ने के मायने कैसे तलाशे जाएं! आपने अपनी भूमिका ठीक से अदा कर दी है तो फिर जीत और हार का औचित्य रह भी क्या जाता है? लेकिन इंसानी दिल फ़िलॉसफ़ी के मुताबिक़ रिस्पॉन्स कर पाता तो पोएट्री का जन्म ही क्यों होता? ये लोग दिल में भी जिगर लेकर जीते तो रहे, फिर भी तनहाइयों में अपने कलेजे में कहीं दिल धड़कता हुआ पाते रहे। इनकी भूमिका थी अंधेरे के ख़िलाफ़ लड़ना। अंधेरे के दौर में ख़ुद को जलाना है, यह मंत्र इनके कान में फूंका गया था।

बंदिशों ने बंद रोशनदान खिड़की कर दिये

अब उचित है घर में ही सूरज उगाना चाहिए

(‘अब यही पता है’ से)

यह हमारी सभ्यता है देखिए

ख़ुद बने उपहार लपटों पर कमल

(‘ऋजुता’ से)

यह हौसला एक कारनामा था, जो ये लोग कर गये। बस याद कर रहा हूं कि ये कौन-सी मिट्टी से बने लोग थे, जिन्हें ज़िंदगी की इतनी कड़वाहटों के बाद भी सांस-सांस से मुहब्बत थी। अंधेरे होने की गवाही तो थी पर टूटन न थी, प्यास का बयान तो था शिकवा न था। हम आज जिन हालात में हैं, इनसे कम हैरतअंगेज़ हादसे तो तब भी न रहे होंगे! यहां मैं इन किरदारों/रचनाकारों का मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं। ऐसा करूं तो फिर वो तमाम मिसरे, जीवन के वो तमाम पहलू भी खोज-खोजकर ला सकता हूं जो इनकी साहित्यिक महत्ता/कला का बखान करें, इनकी प्रासंगिकता का सबूत दें यानी ऐसा साम्य स्थापित करें कि ये आवाज़ें तब की नहीं बल्कि अब की भी ज़िंदा आवाज़ें हैं। मैं यहां बस याद कर रहा हूं वो सिरे, जो बचपन के आसपास हाथ लगे और अब भी मेरे भीतर जब-तब ज़िंदा हो जाते हैं। अहसास दिलाते हैं कि तमाम विषमताओं के बावजूद ये लोग भरपूर जीकर तो गये ही, अपनी यारियों की, पारियों की और अपनी ज़िंदगी को पैग़ाम कर देने की दास्तानें सौंपकर गये…

आज भी नेह के गांव में पीर की

चिट्ठियां बांटता बांचता-सा कमल

(‘ऋजुता’ से)

ये और ऐसे जाने कितने मिसरे मुझमें जाने-अनजाने धड़कने लगते हैं। नेह के गांव में पीर की चिट्ठियां बांचना पढ़ता हूं और समझ लेता हूं इन ज़िंदगियों का अर्थ पीर के गांव में नेह की चिट्ठियां बांटना रहा। अपने बच्चों को जो पयाम लिखेंगे, उसमें यही तो हम बोलेंगे! जिनकी तमाम उम्र अंधेरा लील गया, इन जियालों के उजालों से हमें रोशन होना है। इन ज़िंदगियों का बखान करने की बात आती रहेगी और मैं… उलटता रहूंगा एक पन्ना प्यास फिर एक तृप्ति की याद का, मेरी पलकों में नमी जगमगाती रहेगी, भीतर मचता हुआ शोर दुआ करता रहेगा कि उसे मुस्कुराता मौन नसीब हो…

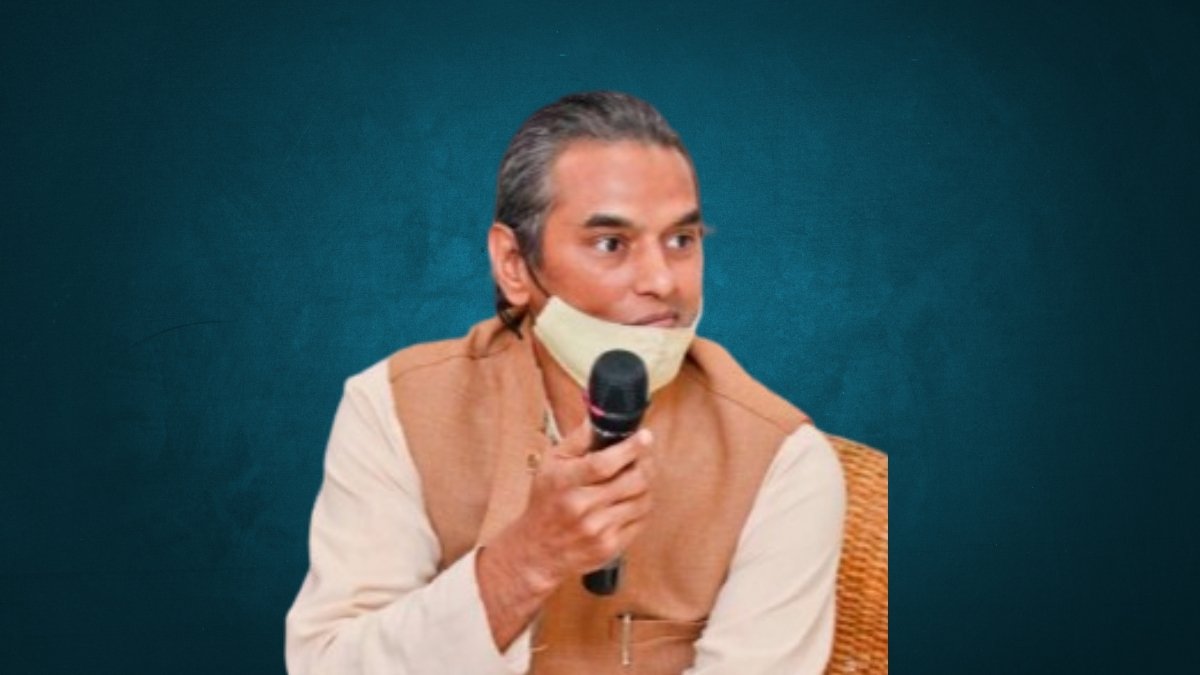

भवेश दिलशाद

क़ुदरत से शायर और पेशे से पत्रकार। ग़ज़ल रंग सीरीज़ में तीन संग्रह 'सियाह', 'नील' और 'सुर्ख़' प्रकाशित। रचनात्मक लेखन, संपादन, अनुवाद... में विशेष दक्षता। साहित्य की चार काव्य पुस्तकों का संपादन। पूर्व शौक़िया रंगमंच कलाकार। साहित्य एवं फ़िल्म समालोचना भी एक आयाम। वस्तुत: लेखन और कला की दुनिया का बाशिंदा। अपनी इस दुनिया के मार्फ़त एक और दुनिया को बेहतर करने के लिए बेचैन।

Share this:

- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook

- Click to share on X (Opens in new window) X

- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit

- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest

- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram

- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky

अभी अभी पढ़ा और बस पढ़ती ही चली गई. पापा की बाते बेटी होने के नाते तो बहुत सारी हैं मेरे पास लेकिन साहित्यकार महेश अनघ को जितनी गहराई से तुमने लिखा वो बस दिल को छू गया. क्योंकि यही मेरे लिए सबसे मुश्किल होता है.बचपन से देखा है कमलकांत मामाजी और पापा को साहित्यिक चर्चाएं करते, हँसी मज़ाक करते और कई पारिवारिक, सामाजिक विषयों पर बहस करते. आज जैसे सब आँखों के सामने आ गया. बहुत बहुत बधाई.. तुम्हारी कलम यूँ ही चलती रहे

इस क़दर है दर्द दरिया ए ग़ज़ल ओ शेर में

इस नज़र से चल दिया तो उस नज़र तक जाएगा

आपके जज़्बात और दुआएं कीमती हैं मेरे लिए