- September 25, 2025

- आब-ओ-हवा

- 1

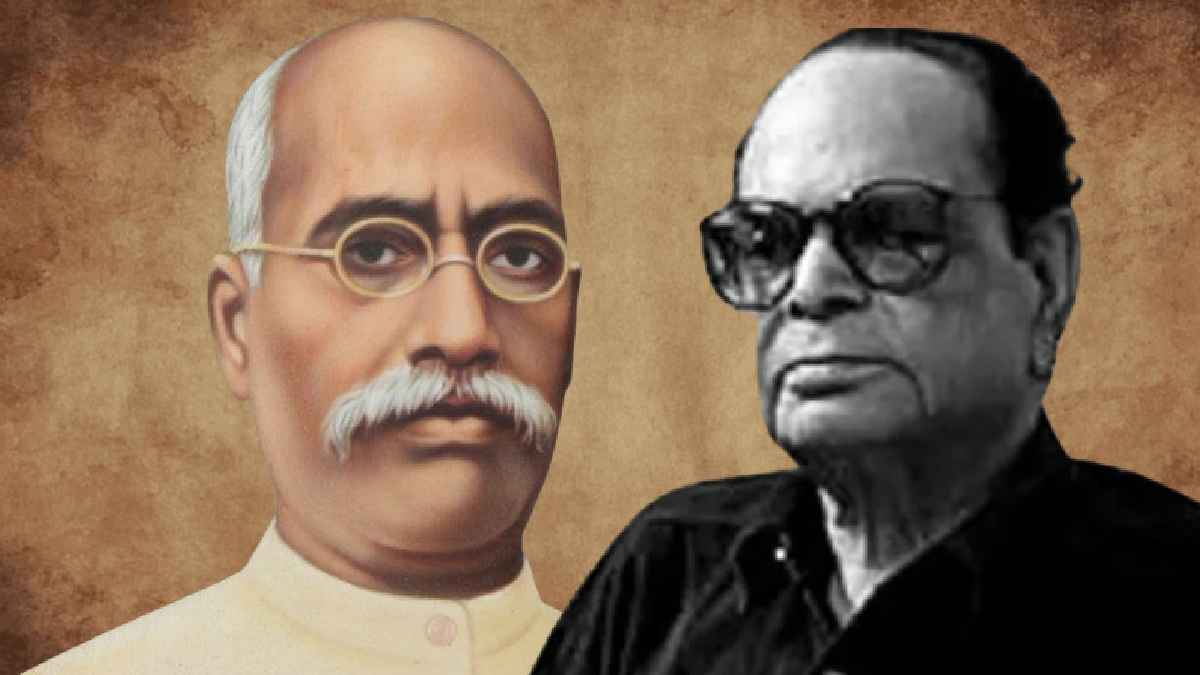

गूंज बाक़ी... पिछली पीढ़ियों के यादगार पन्ने हर गुरुवार। वर्षों पहले राजकमल पेपरबैक्स से प्रकाशित 'चंद्रकांता' के लिए प्रसिद्ध लेखक-संपादक राजेंद्र यादव ने चालीस से भी अधिक पन्नों की भूमिका लिखी। कथा-समीक्षा के मानदंडों को समझने के लिहाज़ से महत्वपूर्ण ये अंश पठनीय हैं। (लेख रूप में अंश चयन: शशि खरे)

साहित्य-चिंतन कीर्तिशेष राजेन्द्र यादव की कलम से....

चंद्रकांता: प्रासंगिकता और आलोचना के प्रश्न

मुझे लगता है कथा-समीक्षा ने आज अपने को सिर्फ़ तत्कालीन फ़ौरी सरोकारों और सीमाओं में ही बाँध लिया है। हम सिर्फ़ चौखटाबद्ध प्रवृतियों और सद्य: प्रकाशित कृतियों तक ही सिमटकर रह गये हैं। इसमें न तो कभी भी समीक्षा का सही मुहावरा उभर पाता है न पद्धति का मानकीकरण होता है। हमारी समीक्षा केवल व्यक्तिगत राय या पसंद बनकर रह जाती है। आधार वहांँ रचना नहीं होती, पीछे के व्यक्ति या व्यक्तिगत संबंध होते हैं।

इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि आतंकित करने, अपनी बात मनवाने और एकेडमिक या तटस्थ होने के हथकंडे चाहे जितने अपनाये जाएं, समीक्षा सर्टिफिकेट से आगे नहीं बढ़ पाती। एक ही कृति किसी के लिए ‘महानतम उपलब्धि’ होती है तो दूसरे के लिए ‘एकदम कूड़ा’। मैं इसे सद्य: प्रकाशित कृतियों या केवल तात्कालिकता में ही उलझ जाने की मजबूरी मानता हूँ; ऐसे में किन्हीं भी पूर्व कृतियों का ज़िक्र वकील के तैयार गवाहों की तरह ही किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव में इससे अधिक कुछ हो भी नहीं सकता। इसे यों भी कह सकते हैं कि कथा-समीक्षा का मानकीकरण तब तक नहीं होगा जब तक काव्य समीक्षा की तरह कुछ विधागत सैद्धांतिक प्रश्नों या पुरानी कृतियों पर नये सिरे से विचार नहीं किया जाएगा। काव्य समीक्षा में आज भी सूर, तुलसी से लेकर ‘राम की शक्ति पूजा’ और ‘कामायनी’ पर नये दृष्टिकोण से व्याख्याएँ होती हैं, नये से नये अर्थ-संदर्भ तलाशे जाते हैं और भाषा से लेकर शैली-विज्ञान, मिथक, बिम्ब, रसास्वाद की प्रकृति पर विचार किये जाते हैं। कथा समीक्षा में ऐसी शुरूआत ज़रूर हुई थी, लेकिन आज दसियों वर्षों में उसके दर्शन कहाँ होते हैं?

यही कारण है कि आज हमारे पास न तो समीक्षा की समझ का मानकीकरण है न मुहावरे का… शायद औज़ार तो हैं ही नहीं। हम या तो काव्यशास्त्र के औज़ारों से काम चला रहे हैं या दर्शन शास्त्र की बारीक़ियों में घुस जाते हैं।

मानवीय अस्तित्व और नियति को समझने के लिए हर शास्त्र या ज्ञान अनिवार्य है, लेकिन हर विधा का अपना एक मुहावरा होता है और वह पूरे परिप्रेक्ष्य के विचार, पुनर्विचार से ही उभरकर आता है। दार्शनिक प्रतिपत्तियाँ, राजनीतिक स्थितियां, समाजशास्त्रीय सूक्तियांँ समझ को धार और शक्ति दे सकती हैं, ख़ुद साहित्य की स्थानापन्न नहीं हो सकतीं।

अक्सर यह प्रश्न बाहर और ख़ुद मेरे भीतर से आया है कि आज जब इतना सब कुछ आस-पास हो रहा है तो मैंने 100 साल पुरानी चंद्रकांता जैसी किताब पर अपने 6 महीने क्यों लगा दिये! आज उस गड़े मुर्दे को उखाड़ने की क्या मजबूरी या प्रासंगिकता है?

सबसे बड़ा कारण तो मुझे यही लगता है कि जैसा “केऑस”, मूल्यों का जैसा घपला, सही ग़लत की पहचान का जैसे एक सिरे से ग़ायब हो जाना उस समय के समाज में, या कम से कम इस उपन्यास में आया है, लोग किस आसानी से ख़ेमे बदलते हैं, शायद आज आस-पास की स्थिति एकदम वैसी ही है। इस बात की पड़ताल मेरे अपने लिए बहुत ज़रूरी हो गयी थी कि उस चतुर्दिक व्याप्त “केऑस” में वे क्या सूत्र, युक्ति, ज़िद या आस्था थी, जो लेखक को साधे हुए थी! क्या था जो छह हज़ार पन्नों तक लेखन को चलाये रख सका? इसके बहाने हो सकता है, वही चीज़ मैं अपने भीतर भी खोज सकूँ। कभी यह भी लगता है, एक बहुत बड़ा कारण है, शायद यह भी होता है कि जब घुटते हुए और जलते हुए मकान से भागकर आदमी भीड़ में आता है। हो सकता है अपने और समाज के भीतरी शून्य, घुटन और विश्वासों के ढहने से घबराकर देवकीनंदन खत्री इस भीड़ में आये हों- पाठकों तक पहुंचे हों और उन्होंने वहीं से शक्ति या धीरज अर्जित किये हों। क्या ऐसा नहीं होता कि बहुत जीवंत संग-साथ देने वाले अत्यंत लोकप्रिय लोग अपने भीतर बहुत अकेले होते हैं! और तब अभिव्यक्ति और संप्रेषण ही एकमात्र रास्ता रह जाता है।

इसका एक कारण यह भी हो सकता है उस समय का आदमी चंद्रकांता के कथ्य की तरह बिना अपनी ज़मीन और जीवन पद्धति छोड़े हुए ही आधुनिक सुख-सुविधा पा लेना चाहता हो? सामंती और व्यवस्था से चिपके रहकर उन्हें पूजते हुए ही औद्योगिक सभ्यता के सारे उपकरणों और उपलब्धियों को हथिया लेना चाहता हो? शायद वह यह भूल गया हो कि उपलब्धियाँ और उपकरण केवल वस्तुओं और मशीन की नहीं होती- एक संपूर्ण व्यवस्था, सभ्यता या मूल्य-पद्धति का सतह पर दिखने वाला छोटा-सा हिस्सा होती हैं- आइसबर्ग! और उनकी अपनी शक्ति या अपने तर्क होते हैं, खेल के नियम। बहरहाल इस दुविधा ने उस समय के आदमी को मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक धरातल पर दो हिस्सों में बांट दिया था— अंदरूनी तिलस्मी-तिकड़मों और बाहरी छीना-झपटी, आपा-धापी में। वे भयानक दिवास्वप्नी लोग हैं, जो इन सपनों की कोई एक चाबी तलाश करने के लिए ज़मीन-आसमान एक किये हुए हैं। उनके लिए सही-ग़लत, वफ़ादारी, विश्वासघात, नैतिक-अनैतिक का कोई भेद नहीं रह गया है। ये सारे मूल्य एक-दूसरे के स्थानापन्न हो गये हैं। मूल्यहीनता के इस शून्य को आज के आदमी से ज़्यादा और कौन महसूस कर सकता है।

…19वीं शताब्दी के अंत या 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर भारतीय या कहीं हिंदी-भाषी समाज के मोड़ पर एक ऐसी ही किताब है — ‘चंद्रकांता संतति’, ‘भूतनाथ’— यानी सब मिलकर एक ही किताब। हम लोगों की पिछली तीन-चार पीढ़ियों का शायद कोई ही पढ़ा -बेपढ़ा व्यक्ति होगा, जिसने छिपकर, चुराकर, सुनकर या ख़ुद ही गर्दन ताने आंखें गड़ाये इस किताब को न पढ़ा हो, मगर —इस किताब के लिए न जाने कितने लोगों ने हिंदी सीखी— से आगे इस किताब का वास्तविक मूल्यांकन कभी नहीं किया गया। रस सिद्धांत में यह फ़िट नहीं होती थी और साहित्यिक उन्नासिक (स्नॉब) वर्ग ऐय्यारी, तिलस्मी और घटाटोप घटना प्रधान शुद्ध मनोरंजनग्राही उपन्यास को अपनी चिंता के लिए अछूत समझता था।

हम लोगों के संस्कार, रुचियों या मानसिकता को इस किताब ने अच्छी दिशा दी या बुरी? हमें बनाया या बिगाड़ा, इसका जायज़ा लेना तो आज मुश्किल है, मगर यह सच है कि इतिहास और समाज के मोड़ पर यह किताब है और अपने सारे प्रभाव के साथ दसियों वर्ष मौजूद रही है। समानांतर तीन-तीन संस्करणों में। यह कहना भी बेहद सरलीकरण है कि इसने पढ़ने के लिए रुचि पैदा की और प्रेमचंद जैसों ने उस रुचि को दिशा दी। हो सकता है इस पुस्तक के हलचल, हरकत और हंगामे भरे कथानक ने हमें मानसिक सक्रियता में उलझाकर रखा है चमत्कार-विश्वासी, आत्मगरिमा-मुग्ध मन में कुछ और अंधश्रद्धा की परतें डाल दी हों। मगर यह सच है कि इस उपन्यास की जांच केवल साहित्य के औज़ारों से नहीं की जा सकती, उस पूरे परिवेश और माहौल को समझना होगा, जिसमें इसे लिखा-पढ़ा गया था। कह सकते हैं जो जिस तरह का समाज होता है या जिस भीतरी बुनावट में वह सांस लेता है, अपने लिए उसी तरह की किताब चुन लेता है।

सुनते हैं गेटे के ‘युवा वेर्देर की अंतर्व्यथा’ उपन्यास ने भी तत्कालीन जर्मन समाज को इसी तरह पकड़ा था और बंकिमचंद्र के ‘आनंद मठ’ में भी बंगाली युवा मन को वैसे ही झकझोरा था। इसी तरह की दूसरी किताब थी ‘देवदास’। अगर अपने समय की कुछ अत्यंत ही लोकप्रिय पुस्तकों के आधार पर किसी समाज के मनोविज्ञान के बारे में नतीजे ही निकालना हों तो मैं कहूंँगा की आंतरिक घुटन और कुंठा में छटपटाते मन को ‘आनंद-मठ’ ने आशा और कर्म की उंगलियों से पकड़कर बाहर निकाला था, दूसरी ओर बाद में ‘देवदास’ युवा मानस की रोमानी निराशा की मृत्यु का शोक गीत बनकर आया था, लेकिन अपनी निष्क्रियता और परास्त प्रवृति का जयगान! इसलिए कह सकते हैं सामंती रूढ़िवाद के दरवाज़े पर व्यक्तिगत विद्रोह का टूटकर बिखर जाना। पारो के गांव की सड़क, बैलगाड़ी, बीमार मरता हुआ देवदास क्या हर मानवीय तड़प और आग की अकाल मृत्यु से उत्पन्न करुणा से आगे भी कुछ कहते हैं? इसलिए चाहे वेर्देर हो या देवदास — इन्हें सिर्फ़ आत्महत्याओं या लेखकों की चरम निराशा की कहानियां मानना जल्दबाज़ी होगी। रूमानियत की इन्हीं अंधी गलियों के आख़िरी छोर पर पहुंचकर हर सामाजिक मानसिकता की ‘वापसी यात्रा’ शुरू होती है इसलिए शायद ये पुस्तकें ‘दास कैपिटल’ या ‘गीता रहस्य’, ‘मीन कैंफ़’, ‘टाम काका की कुटिया’ या एकदम ताज़ा पुस्तक ‘रूट्स’ की तरह समाज की सारी चेतना को दिशा देने वाली पुस्तकों के मुक़ाबले नीची नज़र से देखी जाती हैं। फिर भी पीछे मुड़कर अपने आप को पहचानने और समझने की दृष्टि से इनका महत्व कम नहीं होता।

…अस्थिरता के इस तूफ़ान में निष्कंप गंभीर जहाज़ की तरह भारतीयता के आदर्श अर्थात राजा की कल्पना खत्री जी ने अपने नायकों में कर डाली है। उनकी यह दृष्टि अनायास ही ध्यान तुलसीदास की ओर खींचती है। मैंने पहले भी कहा है ‘चंद्रकांता’ और ‘रामचरित मानस’ के रचनाकारों के मंतव्यों में मुझे काफ़ी समानता लगती है। अपने समय की भयानक अव्यवस्था और अस्थिरता ही रही होगी कि राम के रूप में तुलसी ने ऐसे नायक की परिकल्पना की जो वर्णाश्रम-धर्म, या कहना चाहिए तत्कालीन समय के हिसाब से व्यवस्था व शांति की स्थापना कर सके… और कुछ ऐसा ही वातावरण पाया होगा देवकीनंदन खत्री ने अपने आस-पास। मैं इसे भी महज़ संयोग नहीं मानता कि उत्तर भारत के जनमानस को पकड़ने वाली ये दोनों पुस्तकें दो विदेशी शासनों के बाक़ायदा स्थापित हो जाने के बाद लिखी गयीं। मैं जानता हूँ ‘चंद्रकांता’ इस तुलना में ख़ासी हल्की और अपेक्षाकृत प्रभावहीन कृति लगती है। ट्रेजेडी जब अपने को दोहराती है तो फ़ार्स (भड़ैती) बन जाती है। अपने युग की प्रासंगिकता से छूटकर भी मोहवश जब पुराने की पुनर्स्थापना का प्रयास होता है, तो अक्सर ही हास्यास्पद और व्यंग्य रचनाओं का जन्म होता है। खत्री जी से कुछ पहले ही लिखा गया फ़साना-ए-आज़ाद भी पुराने के नये युग में प्रासंगिक और हास्यास्पद हो जाने को ही उजागर करता है। उस हद तक हास्यास्पद तो नहीं, पर बेजान और निष्प्राण तो खत्री जी के ये नायक भी लगते हैं। उनके बारे में सारे महान और आदर्श गुणों के ताम-झाम का ज़िक्र अनेक तरह से किया गया है, वे महान बलशाली और शूरवीर हैं – 50-50 सिपाहियों को दो ही राजकुमार आसानी से काटकर फेंक देते हैं- इस सबके बावजूद वे निहायत ठंडे, इकहरे, निष्क्रिय और बेजान ही दिखायी देते हैं। छाप यही बनी रहती है कि वह कुछ करते नहीं हैं या ख़ुद कुछ भी नहीं है। उन पर आदर्श राजाओं के सारे गुण आरोपित कर दिये गये हैं। मानो बेहद ही साधारण लोगों को मुकुट-मालाएँ पहनाकर रामलीला के राजा-राजकुमार बनाकर बिठा दिया गया हो। सारा कार्य-व्यापार और कर्मठता नीचे वालों की हाथों में आ गये हों।

मगर उपन्यास को ‘मानस’ की तुलना में प्रभावहीन कह भी दें तो भी उस लेखकीय मनोविज्ञान को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, जो उसके पीछे काम कर रहा है। यानी अंग्रेज़ी शासन के समानांतर आदर्श भारतीय राज्य का सपना। और यह सपना उन्हें प्राचीन भारतीय मूल्यों की ओर ही नहीं खींचता है बल्कि किसी भी रूप में विदेशियों की श्रेष्ठ और महानता को स्वीकार करने से भी रोकता है। उस समय का कोई भी लेखक यह स्वीकार नहीं कर रहा था।

…अक्सर ही उपन्यास पढ़ते हुए मुझे लगता रहा कि यह टेढ़े-मेढ़े, पतले-संँकरे, ऊबड़- खाबड़ रास्ते; चट्टानें, घने जंगल, नाले, झाड़ियां, गुफाएँ, खोह-मुहाने, सुरंगें और ऊंची-नीची ख़ौफ़नाक पहाड़ियाँ, किले और इनमें घूमते गुमनाम लबादे या अपने असली चेहरे छुपाये किसी न किसी घात में लगे ऐयार- ये सारे के सारे वास्तव में कहीं बाहर नहीं है; उत्तर भारतीय मानस के भीतर ही उग आये हैं। यह सब उस मनोवैज्ञानिक दुनिया के हिस्से हैं जो तुड़-मुड़कर कुंठित और विकृत हो गयी है— यानी डिस्टार्टेड और क्रुकेड (आर्थर मिलर के नाटक फ़ॉल की तरह) मन की गहराइयों और वहीं किसी गुफा या सुरंग में यह सब घटित हो रहा है। कल्पना कीजिए किसी विशाल स्टेज पर उपन्यास के इन घटनास्थलों की मंच सच्चा— वह सब क्या किसी बाहरी दुनिया की चीज़ हो सकती है? क्या वह अवचेतन की भूल भुलैया (लैबिरिंथ आफ़ लिबिडो) का ही नक़्शा सामने नहीं ले आएगा? मुझे तो लगता रहा कि ये पहाड़, घाटियाँ उसी मनोजगत में उग आये थे, जहांँ अनपहचानी नक़ाबपोश वृत्तियाँ, संदेहास्पद ढंग से घूमा करती हैं। सभी कुछ ज़मींदोज़ और भीतर ही भीतर हो रहा है। पराजित और कुंठित व्यक्ति की सारी असहाय कर्मठता मन की गुफाओं में ही चुपके-चुपके हलचल मचाने लगती है। सब कुछ उसके भीतर ही घटित होता है। कितने प्रतीकात्मक लगते हैं चंद्रकांता के मठों, मंदिरों के खंडहर और सुनसान, अंधेरी ख़ौफ़नाक रातें, ऊपर से शांत, सुनसान और उजाड़, निर्जन मगर सब कुछ भयानक जालसाज हरकतों से भरा— हर पल काले और सफ़ेद की छीना-झपटी, आंख-मिचौनी। यही देवकीनंदन खत्री की अपनी मानसिकता रही होगी और यही आसपास के परिवेश की।

…उस समय के इन सामाजिक उपन्यासों में राजनीति बहुत टेढ़े और तिरछे ढंग से ही आ पायी है, अपने पुराने मूल्यों की श्रेष्ठता में या पश्चिमी सभ्यता के कुप्रभाव के रूप में— लेकिन इस संघर्ष के लिए खत्री जी के पहले या समकालीनों ने सामाजिक स्थितियाँ तो ली ही हैं। ‘चंद्रकांता’ में तो वे भी नहीं है। जैसा मैंने कहा, सामाजिक और सांस्कृतिक धरातल पर खत्री जी का प्रतिरोध भी कम नहीं है और भी अपने साथियों जैसे ही जागरूक कथाकार हैं। तब फिर परिवेश का वह सचेत बहिष्कार क्यों है? उनके लिए तो ऐतिहासिकता साथी उपन्यासकारों की तरह रूपक नहीं, स्वयंसिद्ध सत्य बनकर आयी है। यह भी सही है कि अपनी सामंती गरिमा के प्रति उस समय के सारे उपन्यासकार श्रद्धापूर्ण मोह पाले हुए हैं मगर खत्री जी के यहाँ तो यह मोह नहीं वास्तविकता है। चुनार, नौगढ़, विजयगढ़, रोहतासगढ़ सभी राज्य इतने अधिक स्वायत्त, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हैं और एक-दूसरे पर ऐसी आसानी से आक्रमण या अधिकार करते हैं कि ऐसी स्वायत्तता की कल्पना शताब्दियों से राजस्थान के रजवाड़े भी नहीं कर सकते थे। वहाँ तो हमेशा मुग़ल साम्राज्य की छाया उनके हर फ़ैसले पर मंडराती रही है। चंद्रकांता में तो फ़ौजें भी पूर्व- मध्यकालीन ढंग या ठीक उर्दू दस्तानों के अंदाज़ में आमने-सामने ख़ेमे डालकर मोर्चे बनाती और मैदान में लड़ती हैं।

हां तो किसी भी रूप में विदेशी सत्ता की अनुपस्थिति इस उपन्यास माला में इतनी अधिक उजागर है कि सोचने के लिए बाध्य करती है। ख़ास तौर से इसलिए भी कि वहाँ सारी की सारी विदेशी ईजादें या वैज्ञानिक उपकरण अपने भारतीय-कृत रूप में हर कहीं मौजूद हैं। शायद इसका कारण देवकीनंदन खत्री के अवचेतन में ही हो।

मनोविज्ञान का एक मोटा-सा प्रसिद्ध सिद्धांत है कि जिसे आप चाहने पर भी भौतिक रूप से नष्ट नहीं कर पाते उसे अपने लिए मानसिक रूप से नष्ट कर देते हैं। ‘भूलने’ के पीछे मनोवैज्ञानिक इसी मानसिकता का हाथ बताते हैं। यह ‘भूलना’ अपने चेतन-अवचेतन रूप में और कुछ नहीं किसी भी भौतिक स्थिति या वस्तु का मानसिक अस्वीकार ही है। इस अस्तित्व नकार के कारण घृणा, अरुचि, उदासीनता, आत्मकेंद्रित होना या बाक़ायदा प्रतिरोध कुछ भी हो सकते हैं। यही वजह है कि मुझे चंद्रकांता अपनी स्वायत्तता की स्थापना और किसी भी विदेशी सत्ता के सचेत और निरंतर नकार की स्वप्नाकांक्षा-भरी कहानी भी लगती है। लेखक के लिए जैसे वह सब कहीं है ही नहीं और जो मानसिकता अंग्रेज़ों की उपस्थिति तक को नकार रही है, वह उनकी व्यावहारिक कुशलता, रणकौशल-चातुर्य और बुद्धिमत्ता या आविष्कारों की नवीनता वैज्ञानिक उपलब्धियाँ या मशीनी तकनीकी वर्चस्वता को कैसे स्वीकार कर लेगी? खत्री जी के लिए या तो वर्तमान है ही नहीं और है भी तो उससे लाख दर्जे श्रेष्ठ हमारे पुरखों के पास था— बेहद कमज़ोर और दयनीय लड़ाई थी यह। और यहीं मुझे स्टीफ़न ज़्विग की प्रसिद्ध कहानी याद आती है, जिसका नाम शायद था- ‘गड़ा हुआ फ़ानूस’।

….खत्री जी के ये सारे तिलस्मी चमत्कार, ये आदर्शवादी परम-नीतिवान, न्यायप्रिय सत्यनिष्ठावान राजा और राजकुमार, परियों जैसी ख़ूबसूरत और अबला नारियाँ या बिजली की फुर्ती से ज़मीन-आसमान एक कर डालने वाले ऐय्यार सब एक ख़ूबसूरत स्वप्न के प्रक्षेपण हैं— आसपास फैली ठीक इसकी उलट दुनिया से बच निकलने के चोर दरवाज़े या पलायन द्वार।

मगर हिंदी के शास्त्रीय समीक्षक जब इस सबको सही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में या अन्वेषकीय दृष्टि से न देखकर सिर्फ़ सपाट ढंग से इसकी रोचकता या इसमें आयी भारतीय गरिमा की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं तो तरस ही आता है। शायद ही कोई सोचता हो कि कहां कौन-सा झूठ भारी पड़ गया है कि सारी स्थितियां, सारे चरित्र इतने उथले इकहरे, निर्जीव और निष्प्राण हो गये हैं। काश खत्री जी आस-पास से इस तरह आंँखें न फेर नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की द्वंद्वात्मक कशमकश को सीधे या तिरछे ढंग से ला पाते, जो बदलते समाज की सच्चाई थी। हो सकता है तब इन चित्रों में कहीं कुछ गहराई आ पाती और वे तिलस्मी पुतलों की तरह ख़ुद भी पुतले न लगते, जिनके बटन या डोरियाँ खत्रीजी के हाथ में हैं— क्योंकि खत्रीजी सचमुच हिंदी के पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने समय की इस अनिवार्यता को गंभीरता से पकड़ा कि उपन्यास औद्योगिक सभ्यता की ही उपज है और पुराने-नये मूल्यों के द्वंद्व से ही उसका जन्म होता है।

राजेंद्र यादव

'सारा आकाश', 'एक इंच मुस्कान' और 'उखड़े हुए लोग' जैसे चर्चित उपन्यासों के लेखक और प्रेमचंद द्वारा स्थापित साहित्यिक पत्रिका 'हंस' के पुनर्प्रकाशन और संपादन के लिए प्रसिद्ध।

Share this:

- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook

- Click to share on X (Opens in new window) X

- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit

- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest

- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram

- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky

चंद्रकांता को सिर्फ़ हजारों लाखों के हिंदी सीखने की वजह से ही कितनी पीढ़ियां ख़ास किताब मानती रहीं इसलिए यह लेख एक बिल्कुल ही बिल्कुल नया एंगल देता है। पुरानी चीज़ों को समझने के लिए कितना कुछ नया नज़रिया हो सकता है, मज़ा आ गया। इतना गंभीर लेखन इस समय हो रहा है क्या? कृपया बताइएगा और संभव हो तो यह भी कि यह किताब उपलब्ध है क्या अभी भी!!!