- August 10, 2025

- आब-ओ-हवा

- 3

अरुण अर्णव खरे की कलम से....

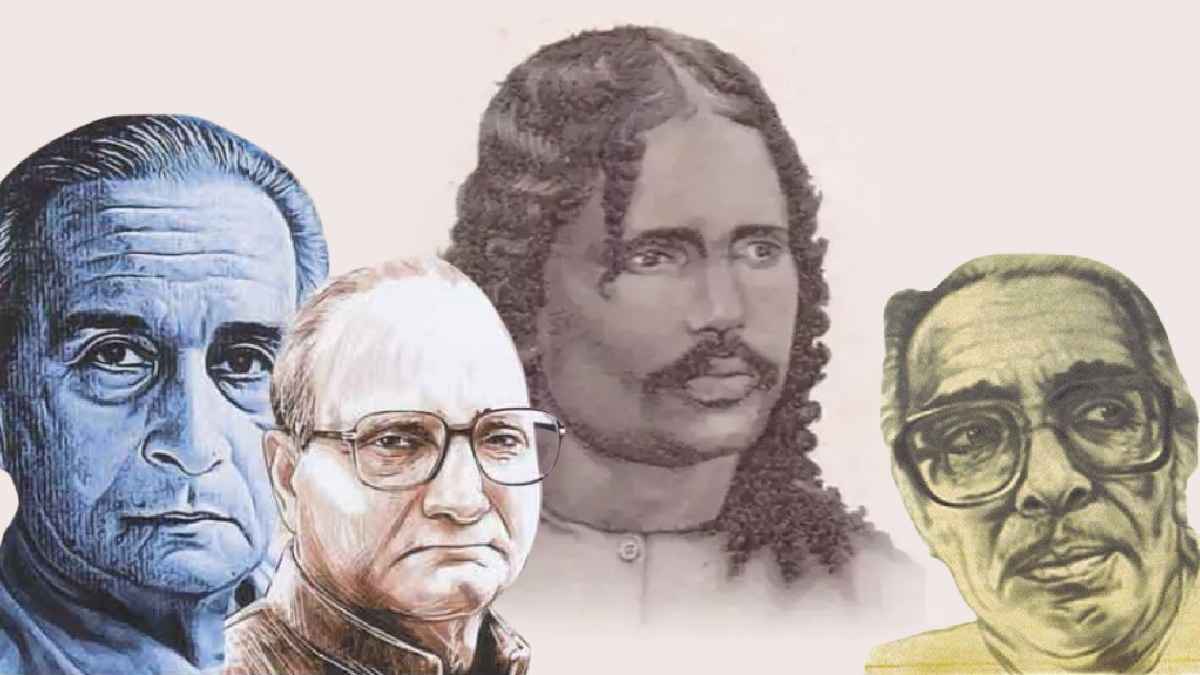

व्यंग्य की लोकधर्मी परंपरा: भारतेंदु से वर्तमान तक

हिंदी साहित्य में व्यंग्य को जो विशिष्ट स्थान आज प्राप्त है, वहाँ तक पहुँचने में लगभग डेढ़ शताब्दी का लंबा सफ़र तय करना पड़ा है। प्रारंभिक दौर की रचनाओं में व्यंग्य एक अंतर्धारा के रूप में अवश्य बहता था, किंतु वे रचनाएँ आज के मानकों पर शुद्ध व्यंग्य-साहित्य नहीं कही जा सकतीं। उस समय के साहित्यकारों की मूल प्राथमिकता राष्ट्रीय चेतना का जागरण थी और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वे समय-समय पर अपनी रचनाओं में व्यंजना और कटाक्ष का सहारा लेते थे। वास्तविक अर्थों में हिंदी व्यंग्य का साहित्यिक उत्थान स्वतंत्रता के पश्चात देखने को मिला, जब हरिशंकर परसाई और शरद जोशी जैसे रचनाकारों ने व्यंग्य को केवल सामाजिक आलोचना का माध्यम नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित किया।

हिंदी साहित्य के आधुनिक इतिहास में भारतेंदु युग को हास्य-व्यंग्य लेखन की परंपरा का प्रारंभिक चरण माना जाता है। 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी की मासिक पत्रिका ‘हरिश्चंद्र मैगजीन’ का प्रकाशन शुरू किया, जिसमें पुरातत्व, उपन्यास, कविता, आलोचना, राजनीतिक, साहित्यिक एवं दार्शनिक लेखों के साथ-साथ हास्य और व्यंग्य रचनाएँ भी प्रकाशित होती थीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी रचनाकार थे। उनकी रचनाओं में हास्य और व्यंग्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना को जागृत करने वाले प्रभावशाली उपकरण के रूप में उपस्थित हैं। उनके प्रसिद्ध नाटक ‘वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति’, ‘विषस्य विषमौषधम’, ‘पाँचवें चूसा पैगंबर’, ‘भारत दुर्दशा’ और ‘अंधेर नगरी’ में तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास, ब्रिटिश शासन की निरंकुशता, दरबारी मानसिकता, भ्रष्टाचार और धार्मिक पाखंडों पर तीखा प्रहार किया गया है।

‘अंधेर नगरी’ मुख्यतः दुर्बुद्धि शासक की अयोग्यता और शासन तंत्र की विसंगतियों को उजागर करने वाला एक प्रभावशाली व्यंग्य है। इस नाटक में यह दर्शाया गया है कि जब सत्ता किसी अज्ञानी, मनमौजी और असंवेदनशील शासक के हाथों में आ जाती है, तो शासन व्यवस्था में अव्यवस्था, अत्याचार और स्वेच्छाचारिता बढ़ जाती है। रक्षक स्वयं भक्षक बन जाता है, और न्याय का स्थान अन्याय ले लेता है। प्रसिद्ध आलोचक डॉ. रामविलास शर्मा इस नाटक को “जन साहित्य का एक आदर्श नाटक” मानते हैं। उनके अनुसार, “इसका व्यंग्य और हास्य उन पाठकों के लिए भी ग्राह्य है, जो साहित्य की गहनता तक नहीं पहुँच पाते।” यह नाटक अपनी सादगी, तीव्र व्यंग्यात्मकता और जन-सुलभ भाषा के कारण हर वर्ग के पाठक को प्रभावित करता है। वे हास्य-व्यंग्य को केवल मनोरंजन का माध्यम न मानकर सामाजिक परिवर्तन का औज़ार बनाते हैं, जो तत्कालीन भारतीय समाज को भीतर से झकझोरने की क्षमता रखता था। “भारत-दुर्दशा” नाटक में आलस्य में डूबे भारतवासियों और सरकार पर प्रखर व्यंग्य किया है।

“पाँचवें चूसा पैगम्बर” नाटक में धार्मिक पाखंड का समाज पर गहराई से पड़े असर का चित्र मिलता है। एक यात्रा-वृत्तांत में वे समाज की दयनीय स्थिति पर कटाक्ष करते हुए लिखते हैं– “गाड़ी भी ऐसी टूटी-फूटी जैसे हिंदुओं की क़िस्मत और हिम्मत। अब तपस्या करके गोरी गोरी कोख से जन्म लें, तब ही संसार में सुख मिले।” यह टिप्पणी तत्कालीन समाज में व्याप्त हीनता-बोध और नस्लीय मानसिकता पर तीखा व्यंग्य है। एक अन्य निबंध में वे धार्मिक आडंबर और अंग्रेज़ी शासन की दमनकारी प्रवृत्तियों पर व्यंग्य करते हुए लिखते हैं- “कंकड़ को प्रणाम है। देव नहीं महादेव, क्योंकि काशी के कंकड़ शिव शंकर के समान हैं। आप अंग्रेज़ी राज्य में भी गणेश चतुर्थी की रात को स्वच्छंद रूप से नगर में भड़ाभड़ लोगों के सिर पर पड़कर रुधिरधारा से नियम और शांति का अस्तित्व बहा देते हो। अतएव हे अंग्रेज़ी राज्य में नवाबी संस्थापक! तुमको नमस्कार है।”

भारतेंदु का व्यंग्य लोकधर्मी, जनोन्मुख और यथार्थनिष्ठ था। इस युग के अधिकांश रचनाकारों की रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ियों, छुआछूत, अंधविश्वास, अंग्रेज़ी शासन और पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण पर तीखा व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण मिलता है। विषयवस्तु और शैली में नूतन प्रयोगों के माध्यम से इन लेखकों ने हास्य-व्यंग्य को सामाजिक आलोचना का प्रभावशाली माध्यम बनाया। वे हास्य को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक विडंबनाओं के उद्घाटन और जनचेतना के विस्तार का सशक्त माध्यम मानते थे। उनकी लेखनी में व्यंग्य सामाजिक आलोचना का वह औज़ार था, जो सत्ता, पाखंड और अन्याय के विरुद्ध निर्भीक रूप से प्रयोग में लाया गया।

1877 में बालकृष्ण भट्ट के संपादकत्व में प्रयाग से ‘हिंदी प्रदीप’ मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इस पत्रिका ने हिंदी पत्रकारिता को एक नयी दिशा दी। इसमें साहित्य, इतिहास, दर्शन और नाटक से संबंधित सामग्री के साथ व्यंग्यात्मक और विनोदी शैली में लिखे गये लेखों के माध्यम से जन-जागरण का प्रयास किया गया। 1885 में मदन मोहन मालवीय के संपादन में ‘हिंदोस्तान’, हिंदी क्षेत्र से निकलने वाला पहला पूर्ण हिंदी दैनिक बना। इसके बाद क्रमशः ‘शुभचिंतक’ (1887), ‘हिंदी बंगवासी’ (1896), ‘साहित्य सुधानिधि’ (1893) तथा ‘नागरी प्रचारिणी पत्रिका’ (1896) जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाएँ प्रकाशित हुईं, जिनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और जातीय उन्नयन के साथ-साथ हिंदी भाषा और संस्कृति का प्रचार-प्रसार करना था। इन सभी पत्रिकाओं में प्रकाशित बहुत से निबंधों में हास्य-व्यंग्य की अनुभूति देने वाली रचनाएँ प्रकाशित की जाती थीं।

भारतेंदु युग

इस युग के अन्य रचनाकारों में बदरी नारायण चौधरी ‘प्रेमघन’ और प्रताप नारायण मिश्र जैसे साहित्यकारों ने हास्य-व्यंग्य को सामाजिक विमर्श का माध्यम बनाया। उन्होंने न केवल अंधविश्वासों और रूढ़ियों की आलोचना की, बल्कि पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण पर भी तीखा व्यंग्य प्रस्तुत किया।

राधाचरण गोस्वामी के नाटकों में धर्म के नाम पर फैलाये जा रहे पाखंड की व्यंग्यात्मक प्रस्तुति देखने को मिलती है। अर्पण नामक नाटक में धार्मिक गुरुओं की छद्म लीलाओं को उजागर किया गया है, जबकि बूढ़े मुँह मुँहासे में परनारीगमन जैसी प्रवृत्तियों की सामाजिक आलोचना की गयी है। उनका निबंध यमलोक की यात्रा व्यंग्यात्मक फंतासी का एक विशिष्ट उदाहरण है, जो जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय रहा। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी और सौ अजान एक सुजान भी व्यंग्यात्मक लहजे की रचनाओं की परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये कृतियाँ समाज की अंतर्विरोधी प्रवृत्तियों पर प्रहार करती हैं और हास्य-व्यंग्य के माध्यम से जनचेतना को जागृत करने का कार्य करती हैं।

1868 से 1900 के बीच का काल हिंदी साहित्य में ‘भारतेंदु युग’ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद के 20 वर्षों के समय को द्विवेदी-युग कहा जाता है। इस काल में व्यंग्य विधा को अपेक्षित पहचान मिली। जनवरी 1900 में हिंदी साहित्य की दिशा तय करने वाली प्रसिद्ध पत्रिका ‘सरस्वती’ का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसके संपादकीय मंडल में जगन्नाथदास रत्नाकर, राधाकृष्ण दास और श्यामसुंदर दास जैसे प्रतिष्ठित विद्वान शामिल थे। 1901 में प्रकाशित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पत्र ‘समालोचक’ भी उल्लेखनीय है, जो अपने आलोचनात्मक दृष्टिकोण के कारण विशेष चर्चित रहा।

द्विवेदी युग

वर्ष 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में ‘सरस्वती’ का नवजागरणात्मक और साहित्यिक स्वरूप और अधिक प्रभावशाली हो गया। इसी कालावधि में बाल मुकुंद गुप्त एक सशक्त व्यंग्यकार के रूप में उभरे। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, सामाजिक कुरीतियों और धर्मांधता को अपने व्यंग्य का केंद्र बनाया। उनकी प्रसिद्ध निबंधमाला “शिवशंभु के चिट्ठे” (1903–1905), जो ‘भारतमित्र’ समाचार पत्र में प्रकाशित हुई, को हिंदी में कॉलम लेखन की व्यंग्यात्मक परंपरा का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। अपने एक चिट्ठे में वह लिखते हैं- “माई लॉर्ड, जब से आप भारतवर्ष पधारे हैं, बुलबुलों का ही स्वप्र देखा है या सचमुच कोई करने योग्य काम भी किया है? ख़ाली अपना ख़्याल ही पूरा किया है या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया है। आपने भारत में केवल स्वप्न देखा या प्रजा के लिए कुछ किया?” यह व्यंग्योक्ति हिंदी पत्रकारिता में सत्ता को चुनौती देने की प्रतीक थी।

शुक्ल और शुक्लोत्तर युग

द्विवेदी युग के पश्चात 1921 से 1940 की अवधि को हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्यिक नेतृत्व और वैचारिक दिशा-निर्देशन में विकसित हुआ। इस कालखंड में गद्य विशेष रूप से निबंध विधा, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विश्लेषण का प्रभावी माध्यम बनी। हालाँकि यह युग मुख्यतः गंभीर चिंतन और तात्विक विवेचना का था, तथापि हास्य-व्यंग्य पूरी तरह अनुपस्थित नहीं था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाबराय, डॉ. रामविलास शर्मा और यशपाल जैसे विचारशील लेखकों के निबंधों में कहीं-कहीं व्यंग्य की धार सूक्ष्म रूप में दिखायी देती है।

1923 में ‘मतवाला’ पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। इस पत्रिका ने व्यंग्य, हास्य और विनोद के माध्यम से सामाजिक और साहित्यिक चेतना जाग्रत करने वाले एक निर्भीक मंच के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। इसके संस्थापक महादेव प्रसाद सेठ थे, लेकिन पत्रिका के वैचारिक, साहित्यिक और संपादकीय दायित्वों का वहन मुख्यतः शिवपूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ और पाण्डेय बेचन शर्मा ‘उग्र’ जैसे प्रखर साहित्यकारों ने किया। इसमें प्रकाशित रचनाओं में व्यंग्य विवेकशील आलोचना और विद्रूप स्थितियों के प्रति असहमति के रूप में उभरता है। इस प्रकार, शुक्ल युग का हास्य-व्यंग्य प्रत्यक्षतः केंद्र में न होकर साहित्यिक विचारधारा की एक अंतर्धारा के रूप में सक्रिय रहा, जो आगे चलकर स्वतंत्र व्यंग्य साहित्य की नींव तैयार करने में सहायक सिद्ध हुआ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी व्यंग्य साहित्य को सही अर्थों में जनस्वीकृति और व्यापक लोकप्रियता प्राप्त हुई। यह वह काल था जब देश नवजागरण, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। ऐसे में व्यंग्य एक प्रभावशाली माध्यम बनकर उभरा, जिसने न केवल सामाजिक विसंगतियों, राजनीतिक विद्रूपताओं और व्यवस्था के अंतर्विरोधों को उजागर किया, बल्कि आम जनमानस की भावनाओं को भी स्वर दिया। हिंदी व्यंग्य को इस नई ऊँचाई तक पहुँचाने का श्रेय हरिशंकर परसाई को जाता है। उन्होंने व्यंग्य को महज हास्य या चुटीले कथनों तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उसे गहन सामाजिक विश्लेषण और प्रखर वैचारिकता से जोड़ा।

परसाई और जोशी

1947 के आसपास उन्होंने व्यंग्य लेखन की शुरूआत की, और शीघ्र ही उनके लेख पाठकों के बीच चर्चा का विषय बन गये। “सुनो भई साधो” और “नावक के तीर” जैसे स्तंभों के माध्यम से उन्होंने शासन-प्रशासन, सामाजिक पाखंड, धार्मिक आडंबर और मानसिक गुलामी पर तीखा व्यंग्य किया। उनकी शैली में गंभीरता, हास्य, विचार और विद्रोह का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह गंभीर से गंभीर विषय को भी व्यंग्य के माध्यम से इतनी सहजता से प्रस्तुत करते थे कि पाठक मनोरंजन के साथ-साथ आत्ममंथन के लिए भी बाध्य हो जाते थे। “ठिठुरता हुआ गणतंत्र”, “तट पर मैं रोता हूँ” और “वैष्णव की फिसलन” जैसे संग्रहों में परसाई ने आम आदमी की पीड़ा को बड़ी मार्मिकता और तीखेपन से व्यक्त किया। उनके लेखन से यह स्पष्ट हो गया कि व्यंग्य न केवल साहित्य की सम्मानित और गंभीर विधा है, बल्कि यह सामाजिक आलोचना और बौद्धिक प्रतिरोध का भी एक सशक्त औज़ार है।

हरिशंकर परसाई की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शरद जोशी ने व्यंग्य को भाषा की एक नयी लय और शैली दी। उनकी भाषा-संवेदना अधिक चुटीली, शैली अधिक नाटकीय और दृष्टिकोण अधिक सृजनात्मक है। उनका व्यंग्य एक ओर गंभीर चिंतन को प्रस्तुत करता है तो दूसरी ओर पाठकों को सहज रूप से गुदगुदाता भी है। वरिष्ठ कवि चंद्रकांत देवताले ने उनके बारे में कहा था कि वैश्वीकरण और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों के बीच कोई ऐसा व्यंग्यकार नहीं है जो हमें विनोद के बजाय चुटकी लेकर जगाये। ‘अतिथि तुम कब जाओगे’, ‘जीप पर सवार इल्लियाँ’, ‘नदी में खड़ा कवि, ‘हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे’, और ‘जादू की सरकार’ जैसे निबंधों में राजनीतिक और सामाजिक परतों को चीरते हुए गहरी अर्थवत्ता देखी जा सकती है। उनके लिखे टीवी धारावाहिक ‘ये जो है ज़िंदगी’,’वाह जनाब’, ‘दाने अनार के’ और ‘लापतागंज’ ने भी व्यंग्य को जनसंचार के नये माध्यमों में लोकप्रिय बनाया।

उत्तर परसाई युग

परसाई-जोशी की परंपरा के संवाहक श्रीलाल शुक्ल ने हिंदी व्यंग्य को एक नयी दिशा दी। उनका व्यंग्य उपन्यास “राग दरबारी” हिंदी साहित्य का ऐसा दस्तावेज़ है जो भारतीय लोकतंत्र की वास्तविकता को बड़े तीखे लेकिन अत्यंत कलात्मक ढंग से उजागर करता है। यह उपन्यास ग्रामीण भारत की शिक्षा, प्रशासन, राजनीति और सामाजिक संरचनाओं पर गहरी चोट करता है। उनकी ‘अज्ञातवास’ और ‘विश्रामपुर का संत’ जैसी कृतियाँ भी उल्लेखनीय हैं। परसाई और जोशी के बाद जिस एक और व्यंग्यकार का नाम व्यंग्य के उत्कर्ष के लिए लिया जाता है उनमें रवींद्रनाथ त्यागी का नाम आता है। उनकी रचनाओं की विशेषता सामान्य जनजीवन की गहरी समझ, चुटीला व्यंग्य और सीधा, सहज संप्रेषण रही है। आम आदमी की समस्याओं, समाज के दोहरे मानदंडों और नौकरशाही की विसंगतियों पर उन्होंने तीखे लेकिन विनोदी अंदाज़ में लिखा। कहानीकार राधाकृष्ण की मानें तो उनके व्यंग्यों में लाठी से बांसुरी बजाने की कला दिखती है।

स्वतंत्रोत्तर परिवर्तनशील दौर में ऐसे कई व्यंग्यकार सामने आये, जिन्होंने न केवल व्यंग्य को सशक्त स्वर दिया, बल्कि उसकी विविध धाराओं और शैलियों का विकास भी किया। इस क्रम में के.पी. सक्सेना ने अपनी विशिष्ट ‘लखनऊ शैली’ और विलक्षण भाषा-संवेदना के साथ हिंदी व्यंग्य को ख़ास पहचान दी। उनके व्यंग्य लेखों में क़िस्सागोई की शैली और लखनऊ की संस्कृति की महक होती है। उन्होंने ‘नवभारत टाइम्स’ में लंबे समय तक व्यंग्य स्तंभ लिखा और फ़िल्मों के संवाद भी रचे। ज्ञान चतुर्वेदी समकालीन हिंदी व्यंग्य के सबसे सशक्त उपन्यासकारों में से हैं। उनके उपन्यास ‘बारामासी’ आम जनजीवन की विडंबनाओं का ऐसा जीवंत चित्रण है, जिसमें व्यंग्य की शक्ति पाठकों को गहराई तक प्रभावित करती है। “नरक यात्रा” और “पागलखाना” जैसे उपन्यासों में उन्होंने सामाजिक पतन, पाखंड और विकास की विसंगतियाँ का ऐसा चित्रण किया है, जो गंभीर बौद्धिक मंथन को जन्म देता है।

मूलतः मराठी पृष्ठभूमि से आने वाले शंकर पुणतांबेकर ने हिंदी व्यंग्य को भाषाई चातुर्य और हाज़िरजवाबी का नया आयाम दिया। उनकी रचनाओं में मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाएँ, सामाजिक नक़ाबपोशी और राजनीतिक तिकड़मों पर बेजोड़ व्यंग्य मिलता है। उनकी शैली में आंचलिक रंग और तीखी अंतर्दृष्टि दोनों समाहित हैं। मनोहर श्याम जोशी ने “कसप”, “क्याप” जैसे उपन्यासों में हिंदी गद्य को नवोन्मेषी स्वर दिया, साथ ही टीवी माध्यम से भी व्यंग्य को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। “हम लोग”, “बुनियाद” जैसे धारावाहिकों के लेखक के रूप में वे आमजन के जीवन की विडंबनाओं और संघर्षों को सहज हास्य और गहरे व्यंग्य के साथ प्रस्तुत करते रहे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लगभग पचास वर्षों की अवधि में हिंदी व्यंग्य साहित्य को समृद्ध बनाने वाले अनेक लेखकों ने अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी और पाठक वर्ग के बीच विशेष स्थान अर्जित किया। इन चर्चित व्यंग्यकारों में प्रमुख नाम हैं- बरसाने लाल चतुर्वेदी, लतीफ़ घोंघी, बालेंदु शेखर तिवारी, नरेंद्र कोहली, डॉ. सुरदर्शन मजीठिया, लक्ष्मीकांत वैष्णव, कृष्ण चराटे, रमेश बक्षी, गोपाल चतुर्वेदी, डॉ. सूर्यबाला, डॉ. रमाशंकर श्रीवास्तव, डॉ. सरोजिनी प्रीतम, डॉ. प्रेम जनमेजय, हरीश नवल, डॉ. मधुसूदन पाटिल और डॉ. रामनारायण सिंह। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से व्यंग्य को न केवल जनमानस से जोड़ा, बल्कि उसकी सामाजिक उपयोगिता और प्रासंगिकता को भी विस्तार दिया।

इसी पीढ़ी में सक्रिय रहे अन्य उल्लेखनीय व्यंग्यकारों में विनोदशंकर शुक्ल, भवानीशंकर व्यास, हरिकृष्ण दासगुप्त, सूर्यकांत नागर, संतोष खरे, गिरीश पंकज, विनोद साव, डॉ. संतोष दीक्षित, महावीर अग्रवाल, शेरजंग गर्ग और डॉ. रमेशचंद्र खरे जैसे लेखकों का भी व्यंग्य साहित्य को बहुविध स्वर प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन सभी रचनाकारों ने अपने-अपने ढंग से व्यंग्य को सामाजिक विवेक, साहित्यिक गरिमा और लोकप्रिय संवाद का सशक्त माध्यम बनाया। इनकी रचनाओं में हास्य के साथ गहरी सामाजिक चिंतनधारा मिलती है, जो हिंदी व्यंग्य साहित्य को समकालीन सरोकारों से जोड़ती है।

21वीं सदी में हिंदी व्यंग्य साहित्य ने एक नयी चेतना, नयी ऊर्जा और व्यापक विस्तार प्राप्त किया है। इस युग में व्यंग्यकारों की सक्रियता इतनी अधिक है जिससे प्रतीत होता है कि व्यंग्य के बगीचे में बारहमासी बहार आयी है। संचार क्रांति, इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल मंचों के व्यापक प्रसार ने न केवल लेखन की संभावनाएँ बढ़ाईं, बल्कि व्यंग्य के नये-नये विषयों को भी जन्म दिया।

इस सदी का सबसे बड़ा योगदान यही है कि व्यंग्य अब केवल साहित्यिक पत्रिकाओं या स्तंभों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जनसंचार के प्रत्येक माध्यम पर, चाहे वह फेसबुक, ब्लॉग, यूट्यूब या वेब पोर्टल हो, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगा है। इस सदी में समाज की पुरानी विसंगतियाँ नये रूप और नयी जटिलताओं के साथ सामने आयी हैं। जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, उपभोक्तावाद, राजनीतिक अवसरवादिता, मीडिया की गिरती साख, पर्यावरण संकट, वैश्विक युद्ध की आशंका और मानवता का क्षरण जैसे विषय आज के व्यंग्य का केंद्रीय विमर्श बन चुके हैं। इन तमाम सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विरोधाभासों ने नये व्यंग्यकारों को न केवल विषय, बल्कि अभिव्यक्ति के विविध आयाम भी प्रदान किये हैं। इस कालखंड में अखबारों, पत्रिकाओं, व्यंग्य मंचों और व्यंग्य संग्रहों में व्यंग्य की स्वीकृति और प्रस्तुति का दायरा काफ़ी बढ़ा है, जिससे व्यंग्य लेखन को एक सशक्त और गंभीर साहित्यिक विधा के रूप में स्वीकार्यता प्राप्त हुई है।

वर्तमान परिदृश्य

21वीं सदी में सक्रिय प्रमुख व्यंग्यकारों में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी विशिष्ट शैली, तेवर और दृष्टिकोण से हिंदी व्यंग्य को समृद्ध किया है। इनमें बहुत से नाम ऐसे हैं जो पिछली सदी में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और इस सदी में भी उसी ऊर्जा के साथ सक्रिय हैं। ऐसे व्यंग्यकारों में प्रमुख हैं- ज्ञान चतुर्वेदी, डॉ. प्रेम जनमेजय, हरीश नवल, डॉ. हरि जोशी, डॉ. सूर्यबाला, गिरीश पंकज, विनोद साव, बलराम, पुष्पेश पंत, डॉ. संतोष दीक्षित, महावीर अग्रवाल, डॉ. सुरेश कांत, अरविंद तिवारी, रमेश सैनी, प्रभाशंकर उपाध्याय, रामस्वरूप दीक्षित आदि। इन रचनाकारों की लेखनी में व्यंग्य की गहराई है और समकालीन यथार्थ का तीखा बोध भी। इन्होंने अपने सशक्त लेखन से यह सिद्ध किया है कि व्यंग्य समाज को आईना दिखाने और सोचने के लिए विवश करने की एक गंभीर साहित्यिक विधा है।

इस सदी के प्रमुख व्यंग्यकारों में जवाहर चौधरी, यशवंत व्यास, सुभाष चंदर, यशवंत कोठारी, सुशील सिद्धार्थ, श्रवण कुमार उर्मलिया, निर्मल गुप्त, शशिकांत सिंह शशि, पंकज सुबीर, यशवंत कोठारी, बुलाकी शर्मा, आलोक पुराणिक, शांतिलाल जैन, डॉ. अतुल चतुर्वेदी, राजेंद्र वर्मा, स्नेहलता पाठक, राजेश कुमार, मलय जैन, लालित्य ललित, विजी श्रीवास्तव, बृजेश कानूनगो, अशोक गौतम, कमलेश पांडे, तीरथ चंद खरबंदा, अनूप शुक्ल, पूरन सरमा, सुधीर चौधरी, बीएल आच्छा, आरिफ़ा एविस, एमएम चंद्रा, दिलीप तेतरबे, अजय अनुरागी, विनोद कुमार विक्की, इंद्रजीत कौर, धर्मपाल महेंद्र जैन, महेंद्र ठाकुर, अनूपमणि त्रिपाठी, संतोष त्रिवेदी, सुरजीत सिंह, कृष्ण कुमार आशु, पिलकेंद्र अरोडा, मृदुल कश्यप, राकेश सोहम, सौरभ जैन, सुनील सक्सेना, प्रमोद तांबट, अनुज खरे, अलंकार रस्तोगी, अलका सिग्तिया, अख़्तर अली, राजशेखर चौबे, हरीश कुमार सिंह, विवेक रंजन श्रीवास्तव, टीकाराम साहू, वीरेंद्र सरल, वीना सिंह, अर्चना चतुर्वेदी, मीना अरोड़ा, प्रभात गोस्वामी, आशीष दशोत्तर, सुनील जैन ‘राही’, मुकेश राठौर, रामविलास जांगिड़, प्रदीप उपाध्याय, सुदर्शन सोनी, संतोष उत्सुक आदि। इस आलेख के लेखक अरुण अर्णव खरे को भी इस सूची में शामिल माना जा सकता है। सोशल मीडिया की विसंगतियों पर उन्होंने समकालीन व्यंग्यकारों में सबसे अधिक व्यंग्य लिखे हैं।

वर्तमान समय में व्यंग्यकार न केवल नयी विषयवस्तु को उठा रहे हैं, बल्कि उसे नयी भाषा, शैली और प्रस्तुति के साथ जनमानस तक पहुँचा रहे हैं। यह रचनात्मक विस्तार व्यंग्य को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आलोचना का प्रभावशाली माध्यम बना रहा है।

21वीं सदी के प्रारंभ तक आते-आते हिंदी की कई प्रतिष्ठित और व्यापक प्रसार वाली पत्रिकाएँ, जैसे धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, सारिका, रविवार आदि, एक-एक कर बंद होती चली गयीं। इन पत्रिकाओं का बंद हो जाना हिंदी साहित्य, विशेषकर व्यंग्य लेखन के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बावजूद साहित्यिक अभिव्यक्ति की मशाल बुझी नहीं। अनेक साहित्यिक पत्रिकाओं ने व्यंग्य के स्वर को जीवित रखा और उसे नयी ऊर्जा भी दी। इन पत्रिकाओं में हंस, कथादेश, नया ज्ञानोदय, पाखी, इंडिया टुडे, आउटलुक, वागर्थ, कथाक्रम, तद्भव आदि का विशेष उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने समसामयिक विषयों पर तीक्ष्ण और विचारोत्तेजक व्यंग्य प्रकाशित किये। इन्हीं के साथ-साथ कुछ विशुद्ध रूप से व्यंग्य को समर्पित पत्रिकाओं- व्यंग्य यात्रा व अट्टहास ने न केवल इस विधा को गंभीर साहित्यिक पहचान दिलाने का कार्य किया, बल्कि उभरते व्यंग्यकारों को मंच प्रदान कर व्यंग्य के भविष्य को भी संबल प्रदान किया। इनके अतिरिक्त व्यंग्यम, व्यंग्य विविधा, हास्यम व्यंग्यम, रंग चक्कलस, विदूषक, कार्टून वॉच, नई गुदगुदी जैसी लघु लेकिन सक्रिय पत्रिकाओं ने सीमित संसाधनों के बावजूद व्यंग्य लेखन के परचम को थामे रखा। रामस्वरूप दीक्षित ने हाल ही में व्यंग्य लोक नाम से एक आनलाइन व्यंग्य पत्रिका प्रारंभ की है जिसकी प्रारंभिक प्रतिक्रियाएँ उत्साहवर्द्धक हैं। इन पत्रिकाओं ने हास्य-व्यंग्य की परंपरा को जनमानस तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इस प्रकार, भले ही मुख्यधारा की कुछ लोकप्रिय पत्रिकाएँ समय की धारा में बह गयीं, लेकिन हिंदी व्यंग्य की सशक्त उपस्थिति ने नये माध्यमों और पत्रिकाओं के सहारे न केवल अपना अस्तित्व बनाये रखा, बल्कि और अधिक मुखर होती चली गयी।

संदर्भ सूची

1. बाल मुकुंद गुप्त, शिवशंभु के चिट्ठे, भारतमित्र (1903–1905)।

2. रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, राजकमल प्रकाशन।

3. रामविलास शर्मा, भारतीय पुनर्जागरण और यूरोप, आलोचनात्मक लेखन।

4. रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास

5. रमेश शर्मा, परसाई का व्यंग्य साहित्य: मूल्यांकन और प्रस्तुति। साहित्य भवन, इलाहाबाद, 2010।

6. शैलेश मिश्रा, शरद जोशी के व्यंग्य की भाषा और शिल्प ।

अरुण अर्णव खरे

अभियांत्रिकीय क्षेत्र में वरिष्ठ पद से सेवानिवृत्त। कथा एवं व्यंग्य साहित्य में चर्चित हस्ताक्षर। बीस से अधिक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त। अपने माता-पिता की स्मृति में 'शांति-गया' साहित्यिक सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। दो उपन्यास, पांच कथा संग्रह, चार व्यंग्य संग्रह और दो काव्य संग्रह के साथ ही अनेक समवेत संकलनों में शामिल तथा देश भर में पत्र-पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशन। खेलों से संबंधित लेखन में विशेष रुचि, इसकी भी नौ पुस्तकें आपके नाम। दो विश्व हिंदी सम्मेलनों में शिरकत के साथ ही मॉरिशस में 'हिंदी की सांस्कृतिक विरासत' विषय पर व्याख्यान भी।

Share this:

- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook

- Click to share on X (Opens in new window) X

- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit

- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest

- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram

- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky

आरुण अर्नव करें जी बड़ी गहन पड़ताल की है। व्यंग्य के आरंभ से आज तक के इतिहास को न केवल खंगाला बल्कि इस दौर व्यंग्यकारों पर सूक्ष्मदर्शी विचार साझा किए। लेख से एक बात सामने आई है कि इसे घनात्मक विचार के साथ निष्पक्षता से लिखा गया है। व्यंग्य का रूप यदि बदला है तो पाठक भी बदले हैं। उनकी रुचि बदली है। समयाभाव बढ़ गया है। हालांकि गंभीर पाठक अभी भी हैं कुछ दिन पूर्व मेरे एक व्यंग्य पर एक ऐसे ही पाठक का मेल मिला जो पेशे से साइंटिस्ट है और रचना से प्रभावित होकर लिख रहा था। वह लेखक नहीं साइंटिस्ट ही बनना चाहता है। बहरहाल, खरे जी को साधुवाद।

स्कूल में निबंध और कहानी का इतिहास ही भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग के माध्यम से पढ़ा था व्यंग्य का इतना प्राचीन इतिहास और वर्तमान समय के व्यंग्यकारों का समावेश बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। सरस्वती, मतवाला पत्रिकाएं और बहुत सी रचनाएँ लेखक परिचय और हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ीं थी उनका रिविजन हो गया

हार्दिक बधाई सर

व्यंग्य विधा पर उसकी क्रमशः विस्तृत होती क्षमता, उसका इतिहास और सतत् यात्रा पर तथ्यपरक विवरण श्लाघनीय है ।