गूंज बाक़ी… इस शृंखला में साहित्य के पुरखों की अमूल्य धरोहरों का सिंहावलोकन… हज़ारी प्रसाद द्विवेदी (19.08.1907-19.05.1979) लिखित पुस्तक ‘कबीर’ एक संदर्भ ग्रंथ की प्रतिष्ठा रखती है। कबीर के अवधूत को लेकर उनका यह लेख अनेक भ्रांतियां दूर करता हुआ, एक निष्कर्ष तक पहुंचता है। 1971 में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक से साभार इस लेख का अंश हिंदी व कबीर साहित्य प्रेमी पाठकों के लिए…

अवधूत कौन है?

कबीरदास के पदों में जितने संबोधन हैं उन सबका एक-न-एक ख़ास प्रयोजन है। जब उन्होंने ‘अवध’ या ‘अवधूत’ को पुकारा है तो यथासंभव अवधूत की ही भाषा में उसी के क्रिया-कलाप की आलोचना की है। इस प्रसंग में उनकी युक्ति और तर्कशैली पूर्णरूप से अवधूत-जैसी रहती है। जब वे पंडित या पाँडे को संबोधित करते हैं, तो वहाँ भी उनका उद्देश्य पंडित की ही भाषा में पंडित की ही युक्तियों के बल पर उसके मत का निरास करना होता है। इसी तरह मुल्ला, काज़ी आदि संबोधनों को भी समझना चाहिए। जब वे अपने-आपको या संतों को संबोधित करके बोलते हैं तब वे अपना मत प्रकट करते जान पड़ते हैं। वे अपने मत के मानने वाले को ही ‘संत’ या ‘साधु’ कहते हैं। साधारणतः वे ‘भाई’ संबोधन के द्वारा साधारण जनता से बात करते हैं और जब कभी वे ‘जोगिया’ को पुकार उठते हैं, तो स्पष्ट ही जान पड़ता है कि इस भले आदमी के संबंध में उनकी धारणा कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। यह दावा किया गया है कि गुरु-परंपरा की जानकारी रखने वाले लोग कबीरदास के आत्म-संबोधन में एक निश्चित संकेत की बात बताया करते हैं। इस प्रकार ‘हंस कबीर’ से मुक्तात्मा, ‘कहहि कबीर’ से लोकविशेष-निवासी ईश्वर का उपासक और ‘कबीरा’ या ‘कबीरन’ से कभी-कभी अज्ञानी तथा वंचक गरुओं का संकेत होता है (‘विचार.’, पृ. 40)।

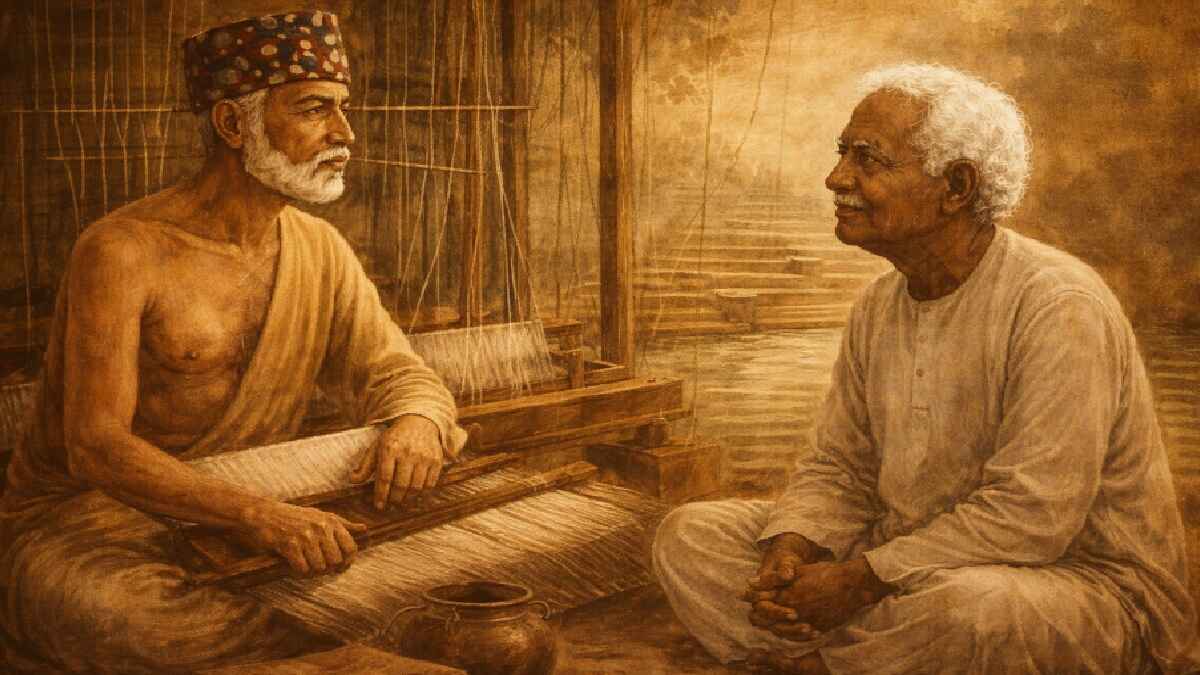

यद्यपि कबीरदास अवधू मत को मानते नहीं, तथापि अवधूत के प्रति उनकी अवज्ञा नहीं है, उसे वे काफ़ी सम्मान के साथ ही पुकारते हैं। वे कभी कुछ उपदेश दे देते हैं, कभी कुछ बूझने को ललकारते हैं, कभी उसकी साधना-पद्धति की व्यर्थता दिखा देते हैं और कभी-कभी तो कुछ ऐसी शर्तें रख देते हैं, जिनको अगर अवधूत समझ सके तो वह कबीरदास का गुरु तक बन सकता है। प्रायः ही ये उससे संध्याभाषा या उलटबांसियों में बात करते हैं। कहते हैं, “भई अवध, वही योगी मेरा गुरु हो सकता है, जो इस बात का फ़ैसला कर दे: एक वृक्ष है जो बिना जड़ के ही खड़ा हुआ है। उसमें बिना फूल के ही फल लग गये हैं, न उसके शाखा है न पत्र, और फिर भी आठों दिशाओं के आकाश को उसने आच्छन्न कर रखा है! इस विचित्र वृक्ष के ऊपर एक पक्षी है जो बिना पैर के ही नृत्य कर रहा है, बिना हाथों के ही ताल दे रहा है, बिना जीभ के ही गान गा रहा है! मज़ा यह है कि गाने वाले की कोई रूपरेखा तो नहीं है, पर सतगुरु अगर चाहें तो उसे दिखा सकते हैं! यह पक्षी मीन का मार्ग खोज रहा है। बहुत विचार करके कबीरदास कहते हैं कि परमेश्वर अपरंपार है, उसकी इस मूर्ति की बलिहारी है।”

अब अवधूत कौन है, जो कबीरदास का गुरु तक बन सकता है और इस विचित्र पहेली का ही क्या अर्थ है? महाराज श्री विश्वनाथसिहजू देव ने (‘विश्व., पृ. 255) इसी पद की व्याख्या करते समय बताया है कि “वधू जाके न होइ सो अवधू कहावै” अर्थात् अवधू वधू-हीन जीव है! किंतु स्वयं कबीरदास ऐसा नहीं मानते। वे अवध् योगी को जग से न्यारा मानते हैं। वह मुद्रा, निरति, सुरति और सींगी धारण करता है, नाद से धारा को खंडित नहीं करता, गगन-मंडल में बसता है और दुनिया की ओर देखता भी नहीं। वह चैतन्य की चौकी पर विराजता है, आकाश पर चढ़ा हुआ भी आसन नहीं छोड़ता, महामधुर रस का पान करता रहता है। यद्यपि प्रकट रूप में वह कंथा में लिपटा रहता है, पर वस्तुतः हृदय के दर्पण में कुछ देखता रहता है। निश्चल बैठा हुआ नासिका में 21 हजार 6 सौ धागों को पिरोया करता है। वह ब्रह्म-अग्नि में काया को जलाता है, त्रिकटी से संगम में जागता है, सहज और शून्य की लौ लगाये रहता है… इस प्रकार यह विचित्र योगेश्वर अवधूत शुरू से आख़िर तक विचित्र पहेली है।

आख़िर यह विचित्र जीव कौन है? सचमुच यह तीन लोक से न्यारा है। निश्चय ही वधू-हीन लोग ऐसे अजीब जीव नहीं होते।

भारतीय साहित्य में यह ‘अवध’ शब्द कई संप्रदायों के सिद्ध आचार्यों के अर्थ में व्यवहृत हुआ है। साधारणतः जागतिक द्वंद्वों से अतीत, मानापमान-विवर्जित, पहुँचे हुए योगी को अवधूत कहा जाता है। यह शब्द मुख्यतया तांत्रिकों, सहजयानियों और योगियों का है। सहजयान और वज्रयान नामक बौद्ध तांत्रिक मतों में ‘अवधूती वृत्ति’ नामक एक विशेष प्रकार की यौगिक वृत्ति का उल्लेख मिलता है।

आठवीं शताब्दी के बाद से नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी आदि विद्यायतनों में जो बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ, वह एक नवीन ढंग का तांत्रिक और योगक्रियामूलक धर्म था। इस नवीन तांत्रिक मत में तीन प्रधान मतों का संधान पाया गया है- सहजयान, वज्रयान और कालचक्रयान। इन मतों की अधिकांश पुस्तकें आज तिब्बती अनुवाद के रूप में ही सुरक्षित हैं। स्व. म.म. पं. हरप्रसाद शास्त्री ने ‘चर्याचर्यविनिश्चय’, ‘दोहाकोष’, ‘अद्वयवज्संग्रह’ और ‘गुह्य-समाजतंत्र’ आदि पुस्तकें प्रकाशित की हैं। सहजयान और वज्रयान में बहुत-कुछ समानता है। शास्त्री जी ने जो चर्यापद प्रकाशित कराये हैं उनमें आर्यदेव, भूसुक, कान्ह, सरह, लुई आदि आचार्यों के पद हैं, जिन्हें तिब्बती साहित्य में सिद्धाचार्य कहा गया है। ये आचार्यगण सहजावस्था की बात करते हैं। सहजावस्था को प्राप्त करने पर ही साधक अवधूत होता है। कान्ह सहज-रूप पद्मवनों में प्रवेश करके मधुपान से मत्त होन की बात करते हैं और ज़ोर देकर कहते हैं कि पंच स्कंधों या संस्कारों के नष्ट होने की कुछ चिंता मत करो यदि तुम्हारा चित्त ‘सहज-शून्य’ से परिपूर्ण हो गया है। ‘इसी प्रकार भूसुकपाद सहजानंद-लीला से ही मिलन का रहस्य समझ सकने की घोषणा करते हैं और सरहपाद कहते हैं कि ‘ऐ नाविक, चित्त स्थिर कर सकने के किनारे अपनी नैया चलाये जा, रस्सी से खींचता चल, दूसरा उपाय नहीं है।’ यह सहजावस्था बहुत-कुछ वैसी है, जैसी परवर्त्ती काल के नाथपंथियों में प्रसिद्ध थी और जिसकी चर्चा करने का अवसर हमें आगे मिलेगा। ये लोग बाह्य अनुष्ठानों में एकदम विश्वास नहीं करते थे; ब्राहमण, याज्ञिक, त्रिदंडी, जटाधारी और क्षपणक आदि सभी का उपहास करते थे। और किसी प्रकार की पूजा-अर्चा में विश्वास नहीं करते थे। भला ध्यान-धारणा से, पूजोपचार से और शास्त्रपाठ से कहीं मुक्ति होती है? :

मोक्ख कि लब्भइ ज्झान पविट्ठा।

किन्तह किज्जइ किन्तह णिवेज्ज

किन्तह किज्जइ किन्तह सेव्वं।

इसीलिए सरहपाद ने अपने चित्त को संबोधन करके कहा है कि ‘ऐ मेरे चित्त, वहाँ चलकर विश्राम करो, जहाँ सूर्य और चंद्र की भी गति नहीं, जहाँ मन और पवन भी संचरित नहीं होते; जहाँ आदि भी नहीं, अंत भी नहीं; मध्य भी नहीं; जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं; अपना भी नहीं, पराया भी नहीं-जो महासुख है, जो सहजावस्था है’:

जहि मन पवन न संचरइ रवि शशि नाह पवेश।

तहि वट चित्त विशाम करु सरहें कहिअ उवेश।।

आइ न अंत न मज्झ णउ, णउ भव, णउ णिव्वाण।

एहु सो परम मसासुह, णउ पर णउ अप्पाण।।

यद्यपि हम आगे चलकर देखेंगे कि इन सिद्धों की वाणियों से कबीरदास की वाणियों का संबंध है, तथापि आगे जो कुछ विवेचना की जा रही है उसके बल पर मेरा अनुमान है कि कबीर पर इन सिद्धों का प्रभाव नाथपंथियों की मध्यस्थता में ही पड़ा है। वस्तुतः जब कबीरदास अवधूत को पुकारते हैं तो इन सिद्धाचार्यों के अवधूत से उनका सीधा अभिप्राय नहीं होता।

‘निर्वाण-तंत्र’ (चतुर्दश-पटल) में कहा गया है कि अवधूत वह है, ‘जो सब पंचतत्त्व सेवन करता हुआ विराचारी होकर रहता है, संन्यास की सभी विधियों का यथोक्त पालन करता है, दंडियों की भाँति अमावस्या के दिन मुंडन न कराके लंबे केश और जटा आदि धारण करता है, अस्थिमाला और रुद्राक्ष को धारण करता है, दिगंबर होकर या कौपीन-मात्र धारण करके रहता है और शरीर में रक्तचंदन और भस्म का लेप करता है।’

तंत्र-ग्रथों में चार प्रकार के अवधूतों की चर्चा है- बह्मावधूत, शैवावधूत, भक्तावधूत और हंसावधूत। हंसावधूतों में जो पूर्ण होते हैं वे परमहंस और जो अपूर्ण होते हैं, वे परिव्राजक कहलाते हैं (‘प्राणतोषिणी’)। परंतु कबीरदास ने न तो इतने तरह के अवधूतों की कहीं कोई चर्चा ही की है और न ऊपर ‘निर्वाण-तंत्र’ के बताये हुए अवधूत से उनके अवधूत की कोई समता ही दिखायी है। ‘हंसा’ की बात कबीरदास कहते ज़रूर हैं पर वे हंस और अवधूत को शायद ही कहीं एक समझते हों। वे बराबर हंस या पक्षी शुद्ध और मुक्त जीवात्मा को ही कहते हैं। परवर्ती साप्रदायिक टीकाकारों ने कबीरदास के ‘हंसों’ का धर्मदास आदि शिष्य अर्थ किया है और किसी-किसी टीकाकार ने इस शब्द का ‘साधु’ या ‘सिद्ध’ अर्थ किया है, पर ऐसे स्थलों पर उनका तात्पर्य जानमार्गी कुटीचर-बहूदक-हंस-परमहंस इन भेटों से है, तांत्रिक या शैव ‘हंसावधूत’ से नहीं। कबीरदास ने पंचमकारसेवी अवधूत की कोई चर्चा नहीं की।

पंचमकार में मदिरा भी है। इस मदिरा-सेवन का उल्लेख कबीर में मिलता ज़रूर है पर उसका कारण और है जो आगे चलकर स्पष्ट हो जाएगा। रक्तचंदन और अस्थिमालाधारी अवधूत को तो कबीरदास जानते ही नहीं। वस्तुतः शाक्त या तांत्रिक अवधूत की चर्चा कबीर को अभिप्रेत नहीं थी। शाक्तों या ‘साकत’ लोगों के संबंध में कबीरदास ने कभी सम्मान नहीं प्रकट किया।

वस्तुतः ऊपर जिस जगथ न्यारे अवधूत की चर्चा है वह गोरखपंथी सिद्धयोगी है। कई जगह तो कबीर ने स्पष्ट ही गोरखनाथ को अवधूत कहा है। ‘ऊपर जिस विलक्षण योगेश्वर अवधूत की चर्चा की गयी है, उसके लक्षण गोरखपंथी कनफटे योगियों के विषय में ही पूरे उतरते हैं। यही लोग कान में छिद्र करके वह कुंडल धारण करते हैं, जिसे मुद्रा या ‘दर्शन’ कहते हैं, यही दो-तीन अगल की काली सींग की छोटी-सी सीटी गले में धारण करते हैं जिसे ‘नाद’ (शुंगीनाद) कहते हैं और जो सेली नामक काले ऊनी धागों से गुँथा होता है। इनके हाथ में नारियल का एक खप्पर होता है। ये लोग गेरुआ वस्त्र और जटा धारण करते हैं, शरीर पर भभूत और ललाट पर त्रिपंड धारण करते हैं, इन्हीं योगियों को लक्ष्य करके कबीरदास ने जो कुछ कहा है उसका भाव यह है कि असली योगी वह नहीं है, जो इन बाह्य वेषों को धारण करता है, असली तो वह है जो इन बाह्य वेषों की कोई परवा नहीं करता, जो मन ही में मुद्रा और खप्पर धारण करता है, मन ही में आसन लगाता है, मन ही में सींगी बजाता है, जो भीतर से योगरस में परिपक्व हो गया है।’

गोरखनाथ के मत में योगी के चिह्न मुद्रा, नाद, विभति और आदेश बताये गये हैं। मुद्रा का बड़ा माहात्म्य है। सिद्ध-सिद्धांत-पद्धति में कहा गया है कि ‘मुद’ धातु मोदार्थक और ‘रा’ धातु दानार्थक है। ये दोनों जीवात्मा और परमात्मा के वाचक हैं। इन दोनों की एकता विधान करने वाली यह मुद्रा है, जिसके दर्शन से देवगण प्रसन्न होते हैं और असुरगण भाग जाते हैं। यह साक्षात् कल्याणदायिनी है। इस मुद्रा को कान फाड़कर पहनाया जाता है। इसीलिए इस पवित्र मुद्रा के कारण क्षरिका या क्षुरी भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए क्षरिका की महिमा वर्णन के लिए ‘क्षरिकोपनिषद्’ रचित हुई है और उस उपनिषद् में बताया गया है कि एक बार क्षुरिका के स्पर्श से मनुष्य योगी हो जाता है और जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है…

नाद को ही अनाहद या श्रृंगी नाम से कहा गया है। आदेश आत्मा, परमात्मा, और जीवात्मा (?) इन तीनों की संभूति या मिलने को कहते हैं। इस प्रकार योगियों के सभी चिह्न असल में आध्यात्मिक वृत्तियों के प्रतीक मात्र हैं। परंतु अवधूत के लिए सब नियम अवश्य पालनीय नहीं हैं। वह कहीं भोगी होकर, कहीं त्यागी होकर, कहीं नग्न रहकर, कहीं पिशाच-सा बना हुआ, कहीं राजा होकर, कहीं आचारपरायण बनकर, सर्वमय होता हुआ भी सर्वविवर्जित होकर रह सकता है। इसी भाव को बताने के लिए भर्तृहरि ने कहा है कि इस अवधूत मुनि की बाह्य क्रियाएँ प्रशमित हो गयी हैं। वह न दुःख को दुःख समझता है, न सुख को सुख। वह कहीं भूमि पर सो सकता है कहीं पलंग पर, कहीं कथा धारण कर लेता है कहीं दिव्य वसन, कहीं शाकाहार पर ही दिन गुज़ार देता है और कहीं मधुर भोजन पाने पर उसे भी पा लेता है… किंतु कबीरदास इस प्रकार योग में भोग को पसंद नहीं करते। न तो वे बाहरी भेषभाव को पसंद करते हैं और न सर्वमय होकर सर्वविवर्जित बने रहने के आचार को। योगी तो वह है, जो न भीख माँगे, न भूखा सोये, न झोली-पत्र और बटुआ रखे, न अनहद नाद के बजाने से विरत हो, पाँच जने की जमात (गृहस्थी) का पालन भी करे और संसार से मुक्ति पाने की साधना भी जाने। जो ऐसा नहीं, वह अवधूत योगी कबीर का आदर्श नहीं हो सकता।

यद्यपि इन योगियों के संप्रदाय के सिद्धों को ही कबीरदास अवधूत कहते हैं तथापि वे साधारण योगी और अवधूत के फ़र्क को बराबर याद रखते हैं। साधारण योगी के प्रति उनके मन में वैसा आदर का भाव नहीं है जैसा अवधूत के बारे में है… कभी-कभी उन्होंने स्पष्ट भाषा में योगी को और अवधूत को भिन्न रूप से याद किया है। (‘तु.क.ग्रं .. , परिशिष्ट, पद 126, पृ. 301)

इस प्रकार कबीरदास का अवधूत नाथपंथी सिद्ध योगी है।