- January 22, 2026

- आब-ओ-हवा

- 4

याद बाक़ी... यह संस्मरण अकार-68 में प्रकाशित है, जो इस पत्रिका के सहायक संपादक श्री जीवेश के सौजन्य से साभार प्राप्त हुआ। 'तुम भूल न जाओ उनको...' बस इसी मंतव्य से साझा परंपरा के एक महत्वपूर्ण लेखक से रूबरू करवाने की कोशिश।

ज़किया मशहदी की कलम से....

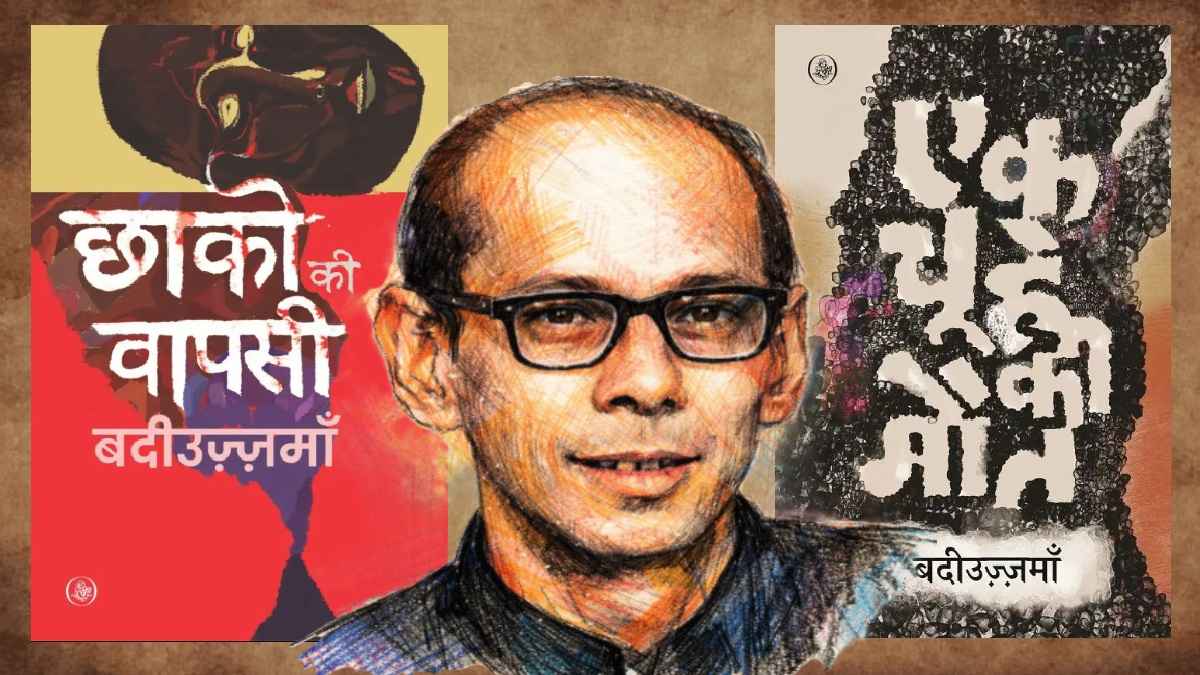

बदीउज़्ज़मां, जैसा मैंने उन्हें जाना

बिहार के ऐतिहासिक शहर गया के परम्परावादी ज़मींदार घराने के चार बेटों में सबसे बड़े, सय्यद मुहम्मद ख़्वाजा बदीउज़्ज़मां। हिन्दी के प्रख्यात लेखक, अपने पाठकों के लिए बदीउज़्ज़मां, अधिकांश मिलने जुलने वालों के लिए ख़्वाजा साहब, मेरे लिए सिर्फ़ भय्या।

दुबले-पतले, औसत क़द-काठी, चेहरे पर अन्तर्मन की सरलता, बुज़ुर्गों से मिले संस्कार, शान्त, सौम्य, निष्कपट- इस तरह के लोगों को पुराने मुसलमान घरानों में ‘अल्लाह लोग’ कहा जाता था। मेरे वालिद जब पहली बार उनसे मिले तो घर वापस आकर कहा, ‘ख़्वाजा’ साहब तो बिल्कुल अल्लाह लोग हैं’ हालाँकि वालिद लोग टेढ़े कोने ढूँढ़ निकालने में माहिर थे।

भय्या से कुछ बेतकल्लुफ़ हो जाने के बाद जब माँ ने उनसे यह बताया तो वह बुहत हँसे, जबकि वह मितभाषी थे। उसी हिसाब से हँसते भी थे। ज़्यादातर मुस्कुराकर काम चला लेते।

पहली बार मैं उनसे 1972 में उनके परिवार से जुड़ने वाले नये सदस्य के रूप में मिली। वह मेरे पति सय्यद शफ़ीउज़्ज़मां मशहदी के सबसे बड़े भाई थे। शफ़ी मशहदी (संक्षिप्त नाम) उस समय दिल्ली में ही पोस्टेड थे। पिता समान बड़े भाई से अलग रहना उन्हें कब गवारा था इसलिए जब तक उनका तबादला वापस बिहार नहीं हो गया, मैं संयुक्त परिवार में रही।

साढ़े तीन वर्ष या कुछ अधिक, इस दौरान भय्या को बहुत निकट से जानने का अवसर मिला। दोनों भाइयों के बीच सम्बन्ध बहुत प्रगाढ़ थे। मेरा दर्जा छोटे भाई की पत्नी जैसा नहीं बल्कि बहू जैसा है, इसका एहसास जल्द ही हो गया। आरम्भ में परम्परागत झिझक और फ़ासला रहा। कुछ समय बीतने के बाद छोटे-बड़े का लिहाज़ तो बना रहा लेकिन झिझक दूर हो गयी और मैं उनसे काफ़ी बातचीत करने लगी। इसमें उनके स्नेह का बड़ा दख़ल था। धीरे-धीरे मेरे ऊपर परिवार और परिवार के साथ भय्या की बहुत-सी परतें खुलती गयीं।

गया निवासी इस परिवार के मूल बुज़ुर्ग अर्थात् इन चार भाइयों के पिता सैय्यद अमीरुद्दीन साहब का देहान्त उस समय हो गया था जब ये चारों काफ़ी छोटे थे। सबसे बड़े बेटे अर्थात् बदीउज़्ज़मां को पढ़ने के लिए पटना भेजा गया था, जहाँ उन्होंने इण्टरमीडियट की पढ़ाई शुरू ही की थी। इस त्रासद घटना से परिवार में बहुत-सी कठिनाइयाँ आयीं। भय्या को वापस बुला लिया गया। उनकी पूरे एक साल की पढ़ाई का नुक़सान हुआ। विधवा माँ और तीन छोटे भाइयों को संभालने के लिए अभी वह स्वयं कम उम्र थे। लेकिन प्रतिकूल हालात का मुक़ाबला उन्होंने बड़ी हिम्मत से किया। मुझे ऐसा लगता है कि छोटी उम्र से ज़िम्मेदारियाँ संभालने के कारण ही वह इतने धीर-गंभीर हो गये थे। इस तरह की घटनाएँ आमतौर पर जीवन की दिशा मोड़ दिया करती हैं। उन्होंने गया में रहकर ही आगे की पढ़ाई की। हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाओं में स्नातकोत्तर उपाधियाँ प्राप्त कीं। ज़मींदारी होने के कारण आरम्भ में शायद आर्थिक समस्याएँ बड़ी नहीं रही होंगी, हाँ, ज़मींदारी उन्मूलन ने ज़रूर और कई प्रश्न खड़े कर दिये होंगे। फिर भी, प्रतिभा और उच्च शिक्षा के कारण जीविकोपार्जन के लिए उन्हें भटकना कम पड़ा। पहले भद्रक (उड़ीसा अब ओडिशा) के एक कॉलेज में उर्दू के व्याख्याता नियुक्त हुए। भाषाएं सीखने की विशिष्ट योग्यता रही होगी, ऐसा मेरा विचार है। बहुत जल्द उड़िया भाषा पर इतना अधिकार प्राप्त कर लिया कि उड़िया-हिन्दी शब्दकोष तैयार किया।

भद्रक के बाद वह दिल्ली पहुँचे। पहले केन्द्र के शिक्षा विभाग में रहे, फिर गृह मंत्रालय के सेंट्रल ट्रान्सलेशन ब्यूरो में आ गये, जहाँ वह निदेशक के पद तक पहुँचे और अंत समय तक रहे। इसके दौरान उन्होंने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया। पचास के दशक में प्रख्यात वैज्ञानिक दौलतराम कोठारी की अंग्रेजी पुस्तक आयी, ‘न्यूक्लियर एक्सप्लोज़न’ (Nuclear Explosion)। नेहरू जी ने सदन में कहा कि इसका हिन्दी में अनुवाद होना चाहिए। अधिकांश लोगों ने हाथ खड़े कर दिये। यह भार संभाला श्री बदीउज़्ज़मां ने। मेरे पति ने बताया कि उन दिनों वह अत्यधिक व्यस्त रहते थे और साथ ही तनावग्रस्त भी। इसलिए कि किसी वैज्ञानिक पुस्तक, वह भी परमाणु विस्फोट जैसे विषय पर, का हिन्दी में अनुवाद आसान काम नहीं था। आज हिन्दी का तकनीकी शब्द भंडार का जितना समृद्ध है, उस समय नहीं रहा होगा। यह उनकी एक बड़ी उपलब्धि है, जो आज शायद भुला दी गयी है।

दिल्ली में सरकारी आवासों की किल्लत के कारण काफ़ी समय तक उन्हें अपने पदानुसार निवास नहीं मिला था। केवल दो कमरों का फ़्लैट था। फिर पति-पत्नी और चार बच्चों के इस परिवार में हम दो व्यक्ति बढ़ गये। भय्या के बच्चे अभी छोटे थे। सबसे छोटी बिटिया तो साल भर की भी नहीं हुई थी। घर में हलचल, धमाचौकड़ी मची रहती। रेडियो का अपना अलग योगदान रहा करता था। जब भय्या ऑफ़िस से लौटते, स्कूल जाने वाले तीनों बड़े बच्चे भी लौट चुके होते थे। छुट्टी के दिन का तो कहना ही क्या।

इस कोलाहल भरे माहौल में भय्या ऑफ़िस से लौटने के बाद हल्का-फुलका चाय-नाश्ता करने के बाद थोड़ी-बहुत आपबीती सुनाते, यानी उस दिन का ब्यौरा लेते-देते। फिर उन्हें आस-पास के संसार से कोई मतलब नहीं रह जाता। वह उस छोटे-से फ्लैट के अपने कमरे के एक कोने में रखी कुर्सी टेबल पर बैठ जाते, एक सिगरेट सुलगाते (यह उनका एकमात्र व्यसन था) और लिखने में तल्लीन हो जाते। फ़ारसी की एक सूक्ति याद आती, “ज़मीं जुंबद, आस्मां जुबंद, न जुबंद गुल मोहम्मद” (ज़मीं डोल गयी, आस्मान हिल गया, न हिला तो गुल मुहम्मद)। लिखने के प्रति उनकी यह प्रतिबद्धता थी जिसके कारण वह सरकारी नौकरी करते हुए इतना कुछ लिख गये। हारे तो वह सिर्फ़ मृत्यु से, जो समय से बहुत पहले आ गयी थी। वैसे इस गुल मुहम्मद वाले खाँचे में वह लिखते समय ही प्रवेश करते थे।

मैंने उन्हें अल्पभाषी कहा उसका मतलब यह नहीं कि वह अलग-थलग रहा करते थे। उनका एक बड़ा हलक़ा था मित्रों का, जिसमें अधिकतर साहित्यकार थे। हिन्दी के भी और उर्दू के भी। हिन्दी साहित्यकारों में विष्णु प्रभाकर, उपेन्द्रनाथ अश्क, कृष्णा सोबती, राजेन्द्र यादव, शानी, श्रीपत राय, अब्बासी कुछ नाम हैं जो मुझे याद आ रहे हैं। इनमें विष्णु प्रभाकर जी उन्हें छोटे भाई की तरह मानते थे। प्रेमचन्द के सुपुत्र श्रीपत राय दिल्ली में ग्रीनपार्क में रहा करते थे इसलिए काफ़ी मिलना-जुलना रहता था। वह भी भय्या को छोटे भाई की तरह मानते, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को ‘दुल्हन’ कहकर सम्बोधित करते थे, जिस तरह छोटे भाई की पत्नी को कहने की परम्परा थी। (यहाँ यह कहना अप्रांसगिक न होगा कि यह सांझी परम्परा थी। मुझे भी भय्या ‘दुल्हन’ कहकर सम्बोधित करते थे)। उर्दू लेखकों में कलाम हैदरी, अनवर अज़ीम, हसन नईम, कमाल अहमद सिद्दीक़ी, अहमद यूसुफ़ मुख्य थे। अहमद यूसुफ़ से उनके सम्बन्ध विशेष रूप से प्रगाढ़ थे और हसन नईम साहब से भी।

दिल्ली में रहने वालों या दिल्ली आने-जाने वाले मित्रों से अक्सर शनिवार की शाम को कनाट प्लेस के ‘इंडिया काफ़ी हाउस’ में मिलना होता था। भय्या के छोटे पुत्र शाज़ी ज़मां ने एक बार मुझे बताया कि किसी अवसर पर वह नामवर सिंह से मिले। वहाँ उपस्थित लोगों ने उनका परिचय बदीउज़्ज़मां का बेटा कहकर कराया, तो नामवर जी की आँखों में आंसू भर आये।

साहित्य समाज में घुले-मिले रहने और लिखते रहने के बावजूद बदीउज्ज़मां नाम के लेखक कभी किसी विवाद में नहीं पड़े। व्यक्तिगत सम्बन्धों में भी उनका कभी कोई विवाद नहीं रहा जबकि परिवार बड़ा था, सभी लोग इतने सरल स्वभाव के भी नहीं थे। दिल्ली में स्थायी रूप से रहने के कारण परिवारजन और दोस्त-अहबाब आते रहते थे। कभी घूमने तो कभी ज़रूरी कामों के लिए। जब छोटा फ़्लैट था तब भी और जब 1976 में राउज़ एवेन्यू में बड़ा बंगला आवंटित हो गया तब भी, सबके लिए जगह थी। एक तनख़्वाहदार अफ़सर की सीमित आय में सबका हिस्सा था। साधु कभी भूखा नहीं गया। चारों बच्चों की अच्छी शिक्षा-दीक्षा हुई। बेशक इसमें उनकी उतनी ही सरल पत्नी का पूरा योगदान था।

भय्या के उपन्यास ‘एक चूहे की मौत’ पर मध्यप्रदेश शासन से पुरस्कार मिला और यू.पी. से हिन्दी साहित्य में योगदान के लिए। यहाँ मेरा उद्देश्य उनकी रचनाओं का मूल्यांकन नहीं है, न ही मैं इसके लिए स्वयं को सक्षम मानती हूँ। हाँ, उनके एक पाठक के रूप में कुछ कहना चाहूँगी। हिन्दी साहित्य में मेरी रुचि पुरानी थी। उनकी कहानियाँ शौक़ से पढ़ीं। उनका लघु उपन्यास ‘छाको की वापसी’ मुझे विशेष रूप से पसन्द आया (हालाँकि आलोचकों ने ‘एक चूहे की मौत’ को अधिक सराहा था)।

देश का विभाजन एक ऐसी त्रासद और दूर मार घटना है, जिसके दुष्प्रभावों का दायरा फैलता ही जा रहा है। यही कारण है कि गत् 77 सालों से इस पर आज तक लिखा जाता रहा है। उसका बुनियादी दर्द, विस्थापन और परिवारों का खंडन एक बहुत बड़ी आबादी ने अपने-अपने तौर पर झेला। इसीलिए हर कहानी में एक नया आयाम मिल जाता है। छाको में मुझे एक आम आदमी, समाज में हाशिये पर धकेल दिया गया, एक छोटा, निरीह, मन्दबुद्धि-सा इन्सान नज़र आया, जो जानता तक नहीं था कि बंटवारा क्यों हुआ, किसने कराया, हुआ भी या नहीं। आख़िर अपने ही घर में वह बाहर वाला क्यों बन गया। आज जब पूरे अल्पसंख्यक समाज को बंटवारे का ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो ‘छाको की वापसी’ का नया संस्करण आ चुका है।

श्री बदीउज़्ज़मां की अन्तिम रचना उनका उपन्यास ‘सभा पर्व’ है। उन्होंने आज के परिप्रेक्ष्य में महाभारत के इस प्रकरण को लिया है, जो कहीं प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता। लेखक जीवन के हर शोबे में ‘सभा पर्व’ देख रहा है। पारिवारिक विवाद हों या राजनीतिक मुद्दे, स्थानीय संस्कृति का वर्चस्व सिद्ध करने के प्रयास हों या अन्तर्राष्ट्रीय टकराव – सभा पर्व जारी है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इस उपन्यास को उतना पढ़ा नहीं गया, जितना पढ़ा जाना चाहिए था। हो सकता है इसका एक कारण इसके पूरा होने से पहले उनका स्वर्गवास हो। असामयिक निधन न होता तो साहित्य को वह और बहुत कुछ दे सकते थे। 1986 में जब उन्होंने इहलोक से विदा ली तो अभी सेवानिवृत्त होने में भी एक साल बाक़ी था। सच पूछिए तो ‘सभा पर्व’ का भी कुछ अंश रह गया था। जिस समय जीवन के अन्तिम दिनों में वह राममनोहर लोहिया हस्पताल में भर्ती थे, दिल्ली की हिन्दी अकादमी ने उनकी साहित्यिक उपलिब्धयों के लिए पुरस्कार घोषित किया। इसका उन्हें ज्ञान था बल्कि इसके विषय में क्षीण स्वर में उन्होंने मुझसे कुछ बात भी की थी। परन्तु यह पुरस्कार वह स्वयं नहीं ले सके। भीगी आँखों से हम सब परिवारजनों की उपस्थिति और उनकी अनुपस्थिति में इसे इनके छोटे बेटे ने ग्रहण किया।

आज जब मैं यह कुछ संस्मरण लिपिबद्ध कर रही हूँ तो एक बार फिर आँखों में नमी का एहसास हो रहा है। अगर मृत्योपरान्त कोई अस्तित्व कहीं बाक़ी रह जाता है (जिसके विषय में कुछ नहीं कह सकती) और उसमें संवेदना भी रह जाती है, तो वह सुखी होंगे। उनको लोग आज भी याद कर रहे हैं और जिस परिवार को उन्होंने पीछे छोड़ा, उसके सदस्य सुखी और सम्पन्न हैं। मेरी बड़ी इच्छा है कि उनकी जो कृतियाँ उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें पुनः प्रकाशित कराया जाये ताकि आज की पीढ़ी भी उन्हें जान सके।

एक नज़र : सय्यद मोहम्मद ख़्वाजा बदीउज़्ज़माँ

राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत परिचय के अनुसार सय्यद मोहम्मद ख़्वाजा बदीउज़्ज़माँ का जन्म 30 सितम्बर, 1928 को बिहार के गया शहर में हुआ। प्रगतिशील लेखक आन्दोलन से जुड़कर उन्होंने उर्दू और फिर हिन्दी साहित्य में क़दम रखा। कम उम्र में पिता का साया सर से उठ गया और ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए वक़्त से पहले नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ। विभाजन की पृष्ठभूमि पर उनका उपन्यास ‘छाको की वापसी’ और प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास ‘एक चूहे की मौत’ हिन्दी साहित्य की कालजयी कृतियाँ हैं। ‘अपुरुष’ और ‘छठा तंत्र’ उनके अन्य उल्लेखनीय उपन्यास हैं। एक विशाल कैनवस पर लिखा गया उपन्यास ‘सभापर्व’ उनके गुज़र जाने के बाद सामने आया। ‘अनित्य’, ‘पुल टूटते हुए’ और ‘चौथा ब्राह्मण’ उनके कहानी-संग्रह हैं। बदीउज़्ज़माँ उर्दू, हिन्दी, अंग्रेज़ी और ओड़िया भाषाओं के विद्वान थे और इन भाषाओं के श्रेष्ठ अनुवादक। उन्होंने कई महत्त्वपूर्ण अनुवाद किये। वे उस पीढ़ी के नुमाइन्दे थे जिसने मुल्क, ख़ानदान और रिश्तों को टूटते देखा। उन्होंने अपनी क़लम के माध्यम से इस दुख को ज़ुबान दी। पूरा वक़्त साहित्य को दे सकें इतनी फ़ुर्सत ज़िन्दगी ने नहीं दी। 16 मई, 1986 को इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले अक्सर जिगर मुरादाबादी का यह शे’र वे गुनगुनाया करते थे:

जान कर मिन-जुमला-ए-ख़ासान-ए-मय-ख़ाना मुझे

मुद्दतों रोया करेंगे जाम ओ पैमाना मुझे

ज़किया मशहदी

शिवप्रसाद सिंह के भाषाई तौर पर बेहद कठिन उपन्यास 'नीला चाँद' का उर्दू में अनुवाद करने वाली ज़किया मशहदी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान में एम.ए. किया है। पिछले 45 वर्षों से उर्दू में कहानियाँ लिख रही हैं। अनुवाद करती हैं। सात कहानी संग्रहों के साथ लगभग सत्रह अनूदित पुस्तकें प्रकाशित हैं। दो उपन्यास हैं और तीसरा शीघ्र प्रकाश्य। कथा लेखन और अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी, दिल्ली के अलावा मिर्ज़ा ग़ालिब एवार्ड व इक़बाल सम्मान भी आपके हिस्से है। ई-मेल : zakia.mashhadi@yahoo.com

Share this:

- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook

- Click to share on X (Opens in new window) X

- Click to share on Reddit (Opens in new window) Reddit

- Click to share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest

- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram

- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

- Click to share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky

बदीउज़्ज़मां, जैसा मैंने उन्हें जाना लेख पढ़ कर आँखें भीग गईं।हालांकि मैं बदीउज़्ज़मां साहब के दोस्तों में से नहीं थी पर 1980 के आसपास एक वाकया ऐसा हुआ,जो उनकी सरल प्रकृति और बेहद नरम मिजाज को नुमाया करता है और मुझे बार बार याद आता है। हिंदी के काफी लेखक जिनमें उनके दोस्त, शानी और राजेंद्र यादव भी शामिल थे, भोपाल में किसी साहित्य सम्मेलन में साथ थे। मैं भी थी,तमाम मर्दों के बीच अकेली औरत। एक शाम जब सब लेखक मायनोशी के लिए बैठे तो कुछ देर के लिए, मैं भी साथ बैठ ली।

सब लोग पीने में मस्त धुत और बदीउज़्ज़मां साहब पेचिश के जबरदस्त दौरे से बेदम। मैने अचरज से देखा कि उनका कोई दोस्त उनकी डाक्टरी मदद करने का उपक्रम छोड़, दवाखाने से दवा लाने की भी जरा कोशिश नहीं कर रहा। मैं पहली बार भोपाल गई थी और शहर मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। पर

बदीउज़्ज़मां साहब की हालत देख हर दिल मुंह को

आ रहा था। मैने बाकी अदीबों से कई बार कहा कि कुछ दवा दारू करें पर वे अपनी दारू में इतने डूबे हुए थे कि बहरे हुए पड़े थे। और बदीउज़्ज़मां जी बिना उफ़ भुगते जा रहे थे।

मै अपने साथ हमेशा दवाइयां रखती थी, खासकर पेचिश की बीमार होने की वजह से,उसकी तो जरुर ही।

जब देखा कोई कुछ करने वाला नहीं था तो उन्हीं की शरण में गई। बदीउज़्ज़मां जी की संगीन हालत देख कर घबराहट में जितनी मै खुद लेती थी, उससे डबल डोज उन्हें खिला दी।

उन्होंने चुपचाप ऐसे खाई जैसे मैं कोई बड़ी हकीम उलमा हूं। हर चार घंटे में खाने की हिदायत दे कर बाकी दवा भी उन्हें थमा दी।

इतने यकीन से उन्होंने खाई, उसी का असर रहा होगा कि अगले दिन तक वे काफी दुरुस्त हो गए।

साथ ही मैने सूप जूस जैसे बेदारू पेय पिला कर खाने पीने के बारे में भी काफी परहेज करने को कह दिया।

अब तो आलम यह था कि वह बेहद भला और मासूम अदीब जो खाए या पिए, उससे पहले मुझसे पूछे कि मृदुला जी, मैं काफी पी लूं?

बाकी बचे दो दिन ऐसे ही गुजरे। फिर वे बोले

आपका बीमार अब काफी अच्छा है।

मेरा चेहरा लाल हो गया। यह ने कहे, इसका मतलब कुछ और लगाया जाता है, कहते कहते मैं हंस दी और वे भी। हम दोनों जानते थे, उनके लिए वह तोहमत लगाने का जिगरा किसी का न था।

उनका इंतकाल बहुत कम उम्र में हो गया। जाको की वापसी पर बहुत रोई मैं। चुपचाप। उनकी तरह। कमाल के धीर गम्भीर पर बेहद प्रतिभाशील। इतना भोला और भला इंसान इतना बड़ा अदीब हो तो और क्या चाहिए।

खुदा ने उन्हें जन्नत बख्शी ही होगी। उनकी सोहबत से कुछ मेरे हिस्से भी आई होगी, मुझे यकीन है। अलविदा।

मृदुला गर्ग

21वीं सदी की पहली दहाई कुछ इस तरह रही कि बंटवारे से मुतल्लिक अदबी ख़ज़ाने से दो चार होने का मौक़ा मिला, तब मोहन राकेश, मंटो, अमृता, बेदी, कृष्ण चंदर, इंतज़ार हुसै, वजहत जैसे तमाम अफ़साना निगारों के दरमियान बदीउज्ज़मा अलग शिनाख्त के साथ हासिल हुए थे, अपनी तो उम्र अब भी पढ़ने और समझने की ही ठहरी सो यह ख्वाहिश ही रही कि हम उनसे कभी रूबरू मिले होते, पर हां उनसे अपने तखय्युल में मुलाक़ात होती रही है… उनकी बात होती रहे ये अच्छा है

बेहतरीन संस्मरण जिसे ज़किया मशहदी ही लिख सकती हैं।प्रस्तुति के लिए आभार।

यह टिप्पणी वरिष्ठ लेखक नमिता सिंह जी से मिली इस लेख के लिए..

ऐसे वागीश, अपार ज्ञान और सरलता के अद्भुत संगम वाले व्यक्तित्व , मौजूद न होने फिर भी अपने कृतित्व से अपने होने का अहसास करवाते हैं।

जो स्वयं संस्कारों और शालीनता के प्रतीक एवं शब्दों व भाषाओं के धनी थे ,उनका लिखा पूरा सृजन निस्संदेह बेहद पठनीय है।

अनुवादक ज़किया मश्हदी का एक वाक्य है -‘ हालांकि

वालिद लोग टेढ़े कोने ढूंँढ निकालने में माहिर थे ।’

यह अंदाज़े बयां इतना दिलचस्प है कि उनके भी लेखन को पढ़ने की बहुत इच्छा हो रही है।